Шасси многоосные – Евгений Кочнев. Многоосные ракетные шасси Минского автозавода. Секретные автомобили Советской Армии. История России. Библиотека.

Редкие многоосные ракетные шасси в СССР

Прототипы пяти- и шестиосных шасси

В 1960-е наиболее оригинальным поисковым направлением проектирования многоосных шасси являлось применение редчайшей пятиосной компоновки с несимметричным расположением ведущих мостов. При небольшом сокращении массы автомобиля эта схема стала причиной снижения проходимости, повышения ударных нагрузок на раму и перегрузки среднего моста. Замыкает эту категорию первое советское шестиосное шасси, создатели которого ясно предвидели будущее советских ракетовозов, но переборщили с его сложностью.

Пятиосное спецшасси ММЗ-560У (1963 г.)

Совсем недавно мы рассказывали о четырехосном шасси ММЗ-560 для зенитно-ракетного комплекса «Оса». Теперь речь пойдет о его старшем брате — экспериментальном пятиосном полноприводном корпусном спецшасси ММЗ-560У конструкции Мытищинского машиностроительного завода, которое считается первой советской военной машиной с редкой колесной формулой 10х10.

Полноприводное пятиосное шасси ММЗ-560У (из архива В. Коровина)

Как и первый вариант, плавающее шасси ММЗ-560У снабжалось задним 525-сильным дизелем и гидромеханической трансмиссией с отводом мощности на бортовые редукторы и два гребных винта. Его планировалось использовать как пусковую установку зенитных комплексов «Круг» и «Куб», но после сравнительных испытаний военные выбрали для них гусеничную ходовую часть.

Пятиосное шасси МАЗ-547 (1967–1968 гг.)

В одной из следующих статей мы расскажем о первом советском стратегическом ракетном комплексе «Темп-2С» на полноприводном шестиосном шасси МАЗ-547А (12х12). Тут же напрашивается вопрос — куда подевался первый вариант МАЗ-547 (без буквы А в маркировке), о существовании которого до сих пор не затихают споры, и о котором автору ничего не смог прояснить даже будущий главный конструктор МЗКТ?

Проектирование этой машины началось в марте 1966 года, а по настоянию военного заказчика для упрощения и удешевления за основу будущего шасси был выбран автомобиль МАЗ-543 (8х8), к которому добавили средний неведущий мост. Так появился первый советский неполноприводный пятиосный вариант МАЗ-547 (10х8), уникальный по концепции, но неприспособленный к военной службе.

Реконструкция пятиосного шасси МАЗ-547 со средним неведущим мостом

Уже в ходе проектирования конструкторы столкнулись с несоответствием грузоподъемности шасси и массы ракеты, которую на него собрались водрузить. Для облегчения ее установили в стеклопластиковом контейнере, на который для поддержания заданной температуры нанесли толстый слой легкого теплоизолирующего пенопласта. Из-за многочисленных недоработок ракеты имели двойное и даже тройное дублирование, что привело к их утяжелению до 40 с лишним тонн, под которые пятиосное шасси совсем не годилось.

Автомобиль МАЗ-547 с установщиком противоракеты на пусковой стол

Подробных сведений и изображений МАЗ-547 не сохранилось, но существует его единственная фотография в качестве транспортно-установочной машины ракеты дальнего перехвата первой опытной системы противоракетной обороны С-225.

Секретное шестиосное «Изделие 103» (1966 г.)

(Фотографии из архива НИИЦ АТ)

Приобретя солидный опыт проектирования и испытаний четырехосных машин И-210 и И-21-15, 21 НИИИ приступил к созданию уникального шестиосного 22-тонного автомобиля-шасси И-103 («Изделие 103») с колесной формулой 12х12. Единственный образец был собран в 1966 году на Опытном заводе № 38. Его главной новинкой стал 300-сильный дизельный двигатель УТД-20 V6, но в остальном конструкция машины не отличалась от предыдущих версий: несущая хребтовая рама, независимая торсионная подвеска, механическая коробка передач и одноместные боковые кабины с внешними гофрированными панелями.

Единственный образец шестиосного автомобиля-шасси «Изделие 103»

«Изделие 103» имело все шансы стать реальной основой будущих ракетных систем, но его высокая проходимость и устойчивость, показанные на испытаниях, и решение о постановке машины на производство так и не смогли перевесить мнения важных персон о сложности и ненадежности столь нетрадиционной конструкции.

|  |

| Испытания шестиосного автомобиля И-103 на полигоне 21 НИИИ | |

Пятиоски нового поколения

Какой бы нетрадиционной и опасной ни оказалась пятиосная компоновка, в 1980-е годы, когда общая схема многоосных военных шасси уже сформировалась, при создании новой техники конструкторы вновь решили поэкспериментировать с нечетным количеством мостов. Для Брянского автозавода это были пробные удлиненные версии четырехосных машин, для МАЗа выпуск такой техники диктовали параметры новой ракетной системы, а впоследствии завод еще раз обратился к более совершенным «пятиоскам».

Прототип 520-сильного пятиосного шасси БАЗ-69481М с открытым корпусом

БАЗ-69481М (1987 г.)

(Фотографии из архива НИИЦ АТ)

В рамках работ по четырехосной серии БАЗ-6948/69481 на Брянском автозаводе построили два пробных образца уникального неполноприводного пятиосного автомобиля-шасси БАЗ-69481М (10х8) с индексом «Вощина». В нем сочетались два оригинальных для советского и мирового автомобилестроения поисковых решения: несимметричная компоновка с пятью парами колес и только четырьмя ведущими, а также прочный негерметизированный сварной несущий корпус, сходный с конструкциями для плавающих машин.

Автомобиль БАЗ-69481M со средним неведущим мостом и высоким корпусом

В отличие от предшественника БАЗ-69481, новый 19-тонный вариант снабжался третьим неведущим мостом, который вместе с двумя штатными ведущими осями образовывал заднюю трехосную тележку, выдерживавшую повышенные нагрузки. Увеличение массы машины привело к установке двух более мощных 260-сильных двигателей КамАЗ-740 и узлов ходовой части. В 1987 году БАЗ-69481М проходил приемочные испытания, но из-за ненадежности узлов и плохой проходимости не получил одобрения военных.

Испытания шасси с оснащением транспортно-заряжающей машины комплекса «Волга»

В то же время проходило проектирование оперативно-тактического комплекса «Волга» для замены системы «Темп-С». Его пусковую и заряжающую установки планировалось разместить на двух машинах БАЗ-69481М с высокими цельнометаллическими кузовами, прикрытыми брезентовыми полотнищами. Из них успели собрать только транспортно-заряжающую машину: с подписанием Договора о ликвидации РСМД все работы по комплексу «Волга» и по шасси пришлось прекратить.

МАЗ-7929 (1989–1991 гг.)

(Фотографии из архива МЗКТ)

Своим появлением 35-тонное шасси МАЗ-7929 (10х8) обязано трудностям при разработке

Опытное пятиосное шасси МАЗ-7929 с предпоследним неведущим мостом

Несмотря на недостаточную проходимость, завод «Баррикады» смонтировал на нем макетный образец установки «Курьер», который на испытаниях был принят за основу окончательной версии с дальностью поражения 11 тысяч километров. Ее испытания были намечены на лето 1992-го, но в октябре предыдущего года М. С. Горбачев успел подписать Договор о сокращении наступательных вооружений СНВ-1, что привело к приостановке до лучших времен всех работ по теме «Курьер».

Эскиз компактного межконтинентального ракетного комплекса «Курьер»

В последующие годы на Минском заводе колесных тягачей собрали новое пятиосное армейское шасси МЗКТ-79292, которое стало полноприводным и получило 500-сильный дизель и гидропневматическую подвеску.

Пятиосное полноприводное шасси МЗКТ-79292 (10х10). 2006 год

Счастливые семиоски для «Тополя»

На военных парадах в Москве вряд ли кто обращал внимание, что мобильной основой межконтинентального ракетного комплекса «Тополь» является семиосное шасси с необычной колесной формулой 14х12, уникальное как для советской, так и мировой военно-автомобильной промышленности.

В середине 1970-х, когда начались работы по автомобилям-шасси для этого комплекса, специалистам СКБ-1 приходилось решать задачи, не разработанные даже в теории. С главной компоновочной проблемой они столкнулись при проектировании первого неполноприводного шасси МАЗ-7912 с нечетным количеством мостов, но с успехом с ней справились. В 1985-м по этой же схеме построили модернизированный вариант МАЗ-7917, находящийся на вооружении РВСН до сих пор.

Шасси МАЗ-7912 со средним управляемым неведущим мостом (из архива НИИЦ АТ)

Межконтинентальный ракетный комплекс «Тополь-Т» на шасси МАЗ-7912

Уникальное и смелое решение о применении нечетного количества опорных мостов было продиктовано требованиями снижения массы машины, ее упрощения и сохранения высокой подвижности ракетной установки на различных видах дорог. Учитывая, что ракетный комплекс перемещался лишь по «бетонкам» мест дислокации и ровным грунтовым трассам, вопросы проходимости и сильных ударных нагрузок на элементы шасси теряли свою актуальность.

1 / 3

Семиосное шасси МАЗ-7917 для второго поколения комплексов «Тополь» (из архива НИИЦ АТ)

2 / 3

Пусковая установка «Тополь» на предстартовом обслуживании (из архива НИИЦ АТ)

3 / 3

Установка «Тополь» в Петербургском артиллерийском музее (фото автора)

Таким образом, несимметричная схема, точно рассчитанная и впервые в мировой практике использованная осмысленно, ограничилась установкой достаточно простого и прочного среднего неведущего управляемого моста с двумя односкатными колесами и увеличенным ходом подвески. В момент преодолевания невысоких неровностей на короткий момент на него приходилась вся боевая масса машины, хотя по расчету конструкторов мост выдерживал тройную нагрузку, то есть, свыше 300 тонн.

Подробнее о мобильных ракетных системах «Тополь» читайте в следующих статьях.

На заглавной фотографии — пятиосное 520-сильное шасси БАЗ-69481М с высоким корпусом для транспортно-заряжающей машины комплекса «Волга» (из архива НИИЦ АТ).

www.kolesa.ru

Многоосные автомобили: Анатомия исполинов — журнал За рулем

В нашей стране, где огромные территории практически лишены дорог, внедорожные многоосные автомобили просто не могли не получить распространения.

Подвижный ракетный комплекс «Тополь-М» на шасси МАЗ-79221 родился в 1992 году.

Подвижный ракетный комплекс «Тополь-М» на шасси МАЗ-79221 родился в 1992 году.

Подвижный ракетный комплекс «Тополь-М» на шасси МАЗ-79221 родился в 1992 году.Подвижный ракетный комплекс «Тополь-М» на шасси МАЗ-79221 родился в 1992 году.

ВМЕСТО ГУСЕНИЦ

Для бездорожья нет ничего лучше гусеничного шасси. Поэтому именно такая техника остается основой парка боевых машин всех современных армий. Но есть у них и недостатки.

Например, машины ограничены по длине: чем протяженнее гусеницы, тем выше сила сопротивления повороту, вызванная срезанием, уплотнением и нагребанием грунта. То есть слишком длинная машина просто не способна повернуть. К пределу возможностей гусеничной техники конструкторы вплотную приблизились еще в середине 1950-х, когда встал вопрос о создании самоходных ракетных комплексов. Водруженная на гусеничную пусковую установку ракета «Филин» едва не на полкорпуса выступала за передок машины! А ведь это была не самая мощная ракета.

Конечно, проблему можно решить, сделав двухзвенное гусеничное шасси. Так в 1970-х появился «Витязь». Но баллистическая ракета — неделимый груз, разместить ее на «ломающейся» раме очень сложно. Именно поэтому в середине 1950-х на ведущих заводах страны, ЗИЛе и МАЗе, создали специальные конструкторские бюро (СКБ), призванные проектировать многоосные колесные шасси под установку ракетного и другого вооружения.

Теория многоосных автомобилей развивалась параллельно с практикой. Как поведет себя на дорогах, а главное — на бездорожье автомобиль с пятью и более осями? Сколько вообще нужно осей, как распределить их по базе, какие сделать управляемыми, а какие — ведущими, какой тип подвески предпочтительнее? Плодом трудов НАМИ и военного НИИИ-21 стало созданное во второй половине 1960-х шестиосное полноприводное шасси И-103 грузоподъемностью 22 т.

Велись и поиски альтернативных вариантов. Поскольку считалось, что схема «тягач плюс прицеп» проще и дешевле многоосного шасси со сложной полноприводной трансмиссией, неоднократно предпринимали попытки наделить внедорожными качествами автопоездá, делая полуприцепы активными (с ведущими колесами). Но они тяжелее близких по грузоподъемности многоосных шасси, хуже преодолевают бездорожье. Поэтому победили все же многоосники.

Созданный еще в 1984 году опытный автопоезд КрАЗ-6010 с активным полуприцепом так и не стал серийным.

Созданный еще в 1984 году опытный автопоезд КрАЗ-6010 с активным полуприцепом так и не стал серийным.

Созданный еще в 1984 году опытный автопоезд КрАЗ-6010 с активным полуприцепом так и не стал серийным.Созданный еще в 1984 году опытный автопоезд КрАЗ-6010 с активным полуприцепом так и не стал серийным.

ГИГАНТЫ АТОМНОГО ВЕКА

После освоения серийного производства на Минском и Брянском заводах гаммы четырехосных ракетовозов настал черед шасси, рассчитанных на более тяжелые ракетные комплексы. На БАЗе в те годы производство внедорожников с числом осей более четырех так и не начали. Лишь во второй половине 1980-х построили опытный образец с колесной формулой 10×8 — БАЗ-69481М. В Минске же одно за другим разработали и освоили в производстве несколько полноприводных шасси с шестью и более осями.

Сначала, еще в 1968 году, появился опытный МАЗ-547 с колесной формулой 10×8, предназначенный для стратегического ракетного комплекса «Темп-2С». Но возросшая при доработке масса ракеты потребовала срочно создать более грузоподъемный (уже шестиосный) полноприводный МАЗ-547А, испытания которого начали уже в 1970-м. Пятнадцатиметровое шасси с дизелем В-58 (650 л.с.) при снаряженной массе 28 т допускало полезную нагрузку в 58 т! Чуть позже для ракетного комплекса «Пионер» разработали модификацию МАЗ-547В, в 1976 году начали испытания МАЗ-547Д с 795-сильным газотурбинным двигателем, а в 1980-м увидел свет МАЗ-547Э с электротрансмиссией.

К этому времени в программе Минского автозавода уже значился МАЗ-7912 с колесной формулой 14×12, предназначенный д

www.zr.ru

Многоножки: редкие многоосные ракетные шасси в СССР

Эта статья посвящена наиболее редким и интересным многоосным автомобилям-шасси для несения различных ракетных систем, которые в СССР разрабатывали с начала 1960-х годов. В отсутствие сведений о зарубежных аналогах, практически все эти машины являлись плодом интуитивного творчества советских инженеров. В результате в конструкции ряда «неполноценных» образцов проступают нотки кустарности и самодеятельности, которые со временем превратились в научно-обоснованные постулаты теории создания новых носителей стратегических систем.

Прототипы пяти- и шестиосных шасси

В 1960-е наиболее оригинальным поисковым направлением проектирования многоосных шасси являлось применение редчайшей пятиосной компоновки с несимметричным расположением ведущих мостов. При небольшом сокращении массы автомобиля эта схема стала причиной снижения проходимости, повышения ударных нагрузок на раму и перегрузки среднего моста. Замыкает эту категорию первое советское шестиосное шасси, создатели которого ясно предвидели будущее советских ракетовозов, но переборщили с его сложностью.

Пятиосное спецшасси ММЗ-560У (1963 г.)

Совсем недавно мы рассказывали о четырехосном шасси ММЗ-560 для зенитно-ракетного комплекса «Оса». Теперь речь пойдет о его старшем брате — экспериментальном пятиосном полноприводном корпусном спецшасси ММЗ-560У конструкции Мытищинского машиностроительного завода, которое считается первой советской военной машиной с редкой колесной формулой 10х10.

Полноприводное пятиосное шасси ММЗ-560У (из архива В. Коровина)

Как и первый вариант, плавающее шасси ММЗ-560У снабжалось задним 525-сильным дизелем и гидромеханической трансмиссией с отводом мощности на бортовые редукторы и два гребных винта. Его планировалось использовать как пусковую установку зенитных комплексов «Круг» и «Куб», но после сравнительных испытаний военные выбрали для них гусеничную ходовую часть.

Пятиосное шасси МАЗ-547 (1967–1968 гг.)

В одной из следующих статей мы расскажем о первом советском стратегическом ракетном комплексе «Темп-2С» на полноприводном шестиосном шасси МАЗ-547А (12х12). Тут же напрашивается вопрос — куда подевался первый вариант МАЗ-547 (без буквы А в маркировке), о существовании которого до сих пор не затихают споры, и о котором автору ничего не смог прояснить даже будущий главный конструктор МЗКТ?

Проектирование этой машины началось в марте 1966 года, а по настоянию военного заказчика для упрощения и удешевления за основу будущего шасси был выбран автомобиль МАЗ-543 (8х8), к которому добавили средний неведущий мост. Так появился первый советский неполноприводный пятиосный вариант МАЗ-547 (10х8), уникальный по концепции, но неприспособленный к военной службе.

Реконструкция пятиосного шасси МАЗ-547 со средним неведущим мостом

Уже в ходе проектирования конструкторы столкнулись с несоответствием грузоподъемности шасси и массы ракеты, которую на него собрались водрузить. Для облегчения ее установили в стеклопластиковом контейнере, на который для поддержания заданной температуры нанесли толстый слой легкого теплоизолирующего пенопласта. Из-за многочисленных недоработок ракеты имели двойное и даже тройное дублирование, что привело к их утяжелению до 40 с лишним тонн, под которые пятиосное шасси совсем не годилось.

Автомобиль МАЗ-547 с установщиком противоракеты на пусковой стол

Подробных сведений и изображений МАЗ-547 не сохранилось, но существует его единственная фотография в качестве транспортно-установочной машины ракеты дальнего перехвата первой опытной системы противоракетной обороны С-225.

Секретное шестиосное «Изделие 103» (1966 г.)

(Фотографии из архива НИИЦ АТ)

Приобретя солидный опыт проектирования и испытаний четырехосных машин И-210 и И-21-15, 21 НИИИ приступил к созданию уникального шестиосного 22-тонного автомобиля-шасси И-103 («Изделие 103») с колесной формулой 12х12. Единственный образец был собран в 1966 году на Опытном заводе № 38. Его главной новинкой стал 300-сильный дизельный двигатель УТД-20 V6, но в остальном конструкция машины не отличалась от предыдущих версий: несущая хребтовая рама, независимая торсионная подвеска, механическая коробка передач и одноместные боковые кабины с внешними гофрированными панелями.

Единственный образец шестиосного автомобиля-шасси «Изделие 103»

«Изделие 103» имело все шансы стать реальной основой будущих ракетных систем, но его высокая проходимость и устойчивость, показанные на испытаниях, и решение о постановке машины на производство так и не смогли перевесить мнения важных персон о сложности и ненадежности столь нетрадиционной конструкции.

Испытания шестиосного автомобиля И-103 на полигоне 21 НИИИ

Пятиоски нового поколения

Какой бы нетрадиционной и опасной ни оказалась пятиосная компоновка, в 1980-е годы, когда общая схема многоосных военных шасси уже сформировалась, при создании новой техники конструкторы вновь решили поэкспериментировать с нечетным количеством мостов. Для Брянского автозавода это были пробные удлиненные версии четырехосных машин, для МАЗа выпуск такой техники диктовали параметры новой ракетной системы, а впоследствии завод еще раз обратился к более совершенным «пятиоскам».

Прототип 520-сильного пятиосного шасси БАЗ-69481М с открытым корпусом

БАЗ-69481М (1987 г.)

(Фотографии из архива НИИЦ АТ)

В рамках работ по четырехосной серии БАЗ-6948/69481 на Брянском автозаводе построили два пробных образца уникального неполноприводного пятиосного автомобиля-шасси БАЗ-69481М (10х8) с индексом «Вощина». В нем сочетались два оригинальных для советского и мирового автомобилестроения поисковых решения: несимметричная компоновка с пятью парами колес и только четырьмя ведущими, а также прочный негерметизированный сварной несущий корпус, сходный с конструкциями для плавающих машин.

Автомобиль БАЗ-69481M со средним неведущим мостом и высоким корпусом

В отличие от предшественника БАЗ-69481, новый 19-тонный вариант снабжался третьим неведущим мостом, который вместе с двумя штатными ведущими осями образовывал заднюю трехосную тележку, выдерживавшую повышенные нагрузки. Увеличение массы машины привело к установке двух более мощных 260-сильных двигателей КамАЗ-740 и узлов ходовой части. В 1987 году БАЗ-69481М проходил приемочные испытания, но из-за ненадежности узлов и плохой проходимости не получил одобрения военных.

Испытания шасси с оснащением транспортно-заряжающей машины комплекса «Волга»

В то же время проходило проектирование оперативно-тактического комплекса «Волга» для замены системы «Темп-С». Его пусковую и заряжающую установки планировалось разместить на двух машинах БАЗ-69481М с высокими цельнометаллическими кузовами, прикрытыми брезентовыми полотнищами. Из них успели собрать только транспортно-заряжающую машину: с подписанием Договора о ликвидации РСМД все работы по комплексу «Волга» и по шасси пришлось прекратить.

МАЗ-7929 (1989–1991 гг.)

(Фотографии из архива МЗКТ)

Своим появлением 35-тонное шасси МАЗ-7929 (10х8) обязано трудностям при разработке компактного ракетного комплекса «Курьер». Сначала его планировали установить на четырехосное шасси МАЗ-7909, но в процессе работы возросшая масса ракеты заставила перейти на более грузоподъемную колесную основу. Ею стал пятиосный 420-сильный МАЗ-7929, на котором впервые появилась вынесенная вперед моноблочная кабина с внешними стеклопластиковыми панелями.

Опытное пятиосное шасси МАЗ-7929 с предпоследним неведущим мостом

Несмотря на недостаточную проходимость, завод «Баррикады» смонтировал на нем макетный образец установки «Курьер», который на испытаниях был принят за основу окончательной версии с дальностью поражения 11 тысяч километров. Ее испытания были намечены на лето 1992-го, но в октябре предыдущего года М. С. Горбачев успел подписать Договор о сокращении наступательных вооружений СНВ-1, что привело к приостановке до лучших времен всех работ по теме «Курьер».

Эскиз компактного межконтинентального ракетного комплекса «Курьер»

В последующие годы на Минском заводе колесных тягачей собрали новое пятиосное армейское шасси МЗКТ-79292, которое стало полноприводным и получило 500-сильный дизель и гидропневматическую подвеску.

Пятиосное полноприводное шасси МЗКТ-79292 (10х10). 2006 год

Счастливые семиоски для «Тополя»

На военных парадах в Москве вряд ли кто обращал внимание, что мобильной основой межконтинентального ракетного комплекса «Тополь» является семиосное шасси с необычной колесной формулой 14х12, уникальное как для советской, так и мировой военно-автомобильной промышленности.

В середине 1970-х, когда начались работы по автомобилям-шасси для этого комплекса, специалистам СКБ-1 приходилось решать задачи, не разработанные даже в теории. С главной компоновочной проблемой они столкнулись при проектировании первого неполноприводного шасси МАЗ-7912 с нечетным количеством мостов, но с успехом с ней справились. В 1985-м по этой же схеме построили модернизированный вариант МАЗ-7917, находящийся на вооружении РВСН до сих пор.

Шасси МАЗ-7912 со средним управляемым неведущим мостом (из архива НИИЦ АТ)

Межконтинентальный ракетный комплекс «Тополь-Т» на шасси МАЗ-7912

Уникальное и смелое решение о применении нечетного количества опорных мостов было продиктовано требованиями снижения массы машины, ее упрощения и сохранения высокой подвижности ракетной установки на различных видах дорог. Учитывая, что ракетный комплекс перемещался лишь по «бетонкам» мест дислокации и ровным грунтовым трассам, вопросы проходимости и сильных ударных нагрузок на элементы шасси теряли свою актуальность.

Семиосное шасси МАЗ-7917 для второго поколения комплексов «Тополь» (из архива НИИЦ АТ)

Пусковая установка «Тополь» на предстартовом обслуживании (из архива НИИЦ АТ)

Установка «Тополь» в Петербургском артиллерийском музее (фото автора)

Таким образом, несимметричная схема, точно рассчитанная и впервые в мировой практике использованная осмысленно, ограничилась установкой достаточно простого и прочного среднего неведущего управляемого моста с двумя односкатными колесами и увеличенным ходом подвески. В момент преодолевания невысоких неровностей на короткий момент на него приходилась вся боевая масса машины, хотя по расчету конструкторов мост выдерживал тройную нагрузку, то есть, свыше 300 тонн.

Подробнее о мобильных ракетных системах «Тополь» читайте в следующих статьях.

На заглавной фотографии — пятиосное 520-сильное шасси БАЗ-69481М с высоким корпусом для транспортно-заряжающей машины комплекса «Волга» (из архива НИИЦ АТ).

procaronline.ru

СЕМЕЙСТВО СВЕРХТЯЖЕЛЫХ МНОГООСНЫХ ШАССИ. Секретные автомобили Советской Армии

С появлением в США новых тяжелых межконтинентальных ракет с конца 1970-х годов в СССР проводились активные изыскания и разработки собственных еще более мощных ракетных систем ответного удара и высокомобильных многоосных полноприводных средств сверхвысокой грузоподъемности для их транспортировки на местности и запуска с необорудованных позиций. Традиционные автомобильные принципы создания столь тяжелой внедорожной техники к ним уже не подходили, а возможности известных на тот момент автомобильных и танковых дизелей уже были исчерпаны. Созданием принципиально новых компоновочных схем и выработкой рекомендаций по общей конструкции такой техники занимался 13-й отдел 21 НИИИ в рамках своих научно-исследовательских тем «Движение», «Волна», «Поташ», «Тужурка», «Авторалли» и других. В результате в первой половине 1980-х годов усилиями УГК-2 МАЗ были созданы ранее невиданные многоколесные транспортеры самых необычных и оригинальных поисковых конструкций, рассчитанные на несение сверхтяжелых СПУ новых ракетных систем межконтинентальной дальности действия.

Впервые идею создания специальных транспортных средств для доставки по суше баллистических ракет и космических аппаратов непосредственно на стартовые позиции космодрома Байконур в 1960-е годы высказал легендарный конструктор ракетно-космической техники С. П. Королев. В то время Московский автозавод приступил к разработке 100-тонного самоходного транспортера ЗИЛ-135МШ с 32 ведущими колесами с электроприводом, но впоследствии от воплощения столь сложной и дорогостоящей идеи пришлось отказаться. Вновь к ней конструкторы МАЗа обратились в начале 1980-х. Идейным вдохновителем воплощения в металле фантастических идей об уникальных сверхтяжелых многоосных машинах являлся главный конструктор Б. Л. Шапошник, но их детальную проработку в режиме чрезвычайной секретности осуществлял коллектив УГК-2 под руководством его 1-го заместителя, а затем главного конструктора В. Е. Чвялева.

В ответ на создание в США межконтинентальной ракеты МХ со стартовой массой 88 т украинское КБ «Южное» разработало еще более мощную баллистическую ракету РТ-23 с боевой массой свыше 100 т и несколькими разделяющимися ядерными боеголовками с расчетной дальностью поражения 10 тыс. км. Основными являлись варианты 15Ж60 шахтного базирования и 15Ж61 железнодорожного комплекса «Молодец», развитием которых стала ракета для пневмоколесной системы «Целина». Для монтажа пусковой установки этого комплекса в начале 1980-х годов в Минске было создано первое гигантское двухмоторное шестиосное шасси МАЗ-7904 (12×12) грузоподъемностью 220 т, которое на практике не оправдало возложенных на него надежд. Чуть позже появился проект перспективного подвижного ракетного комплекса 15П162 «Целина-2» с автономной пусковой установкой 15У157 завода «Баррикады» и модернизированной трехступенчатой межконтинентальной ракетой РТ-23 УТТХ (15Ж62) диаметром 2,4 м, длиной 23,3 м и стартовой массой 104,5 т, ступени которой работали на жидком и твердом топливе. Она была смонтирована в ТПК, унифицирована с ракетами двух других видов базирования и оснащалась 4-тонной боеголовкой с 10 разделяющими ядерными головными частями индивидуального наведения мощностью по 550 Кт и системой преодоления противоракетной обороны противника. Предварительные рекомендации по общей конструкции специальных 150-тонных внедорожных транспортеров для монтажа транспортно-пусковых установок системы «Целина-2» были разработаны в 21 НИИИ в рамках научно-исследовательской темы «Тужурка». На их основе на МАЗе спроектировали и построили два опытных образца сверхсекретных шасси – восьмиосное 7906 (16×16) и наиболее оригинальный сочлененный 12-осный вариант 7907 с уникальной колесной формулой 24×24. Эти машины предполагалось использовать в качестве автономных пусковых и транспортных средств новых советских СРК, способных выполнять свои функции в наиболее отдаленных и малонаселенных степных и пустынных регионах в условиях полного отсутствия дорог, заправочных и ремонтных баз при экстремальных климатических, температурных условиях и при сильной запыленности окружающего воздуха. Впоследствии некоторые из этих решений применяли на новых многоосных грунтовых ракетовозах, хотя в целом все эти супергиганты по разным причинам никакого дальнейшего развития не получили.

О существовании таких сверхсекретных систем знал только узкий круг военных, конструкторов и испытателей. А когда на страну нахлынула всезнающая гласность, за этими машинами еще на долгие времена закрепилась отвлекающая легенда об их использовании на Байконуре в качестве транспортеров крупногабаритных частей и блоков космической системы «Энергия-Буран». И хотя все сверхтяжелые шасси являлись лишь воплощениями необузданных фантазий своих создателей, а на практике оказались недееспособными к исполнению возложенных на них задач, все они до сих пор не имеют равных в мире по оригинальности и изобретательности конструкции, мощности, габаритам и грузоподъемности. До настоящего времени за ними по пятам следует имидж самых необычных, тяжелых и дорогостоящих отечественных самоходных колесных транспортных средств военного назначения, создание которых в условиях «холодной войны» могла позволить себе только великая Страна Советов. Несмотря на ошибки и недочеты в общей компоновке и конструкции, большую сложность, громоздкость, малую эффективность, неприспособленность к реальной службе и практическую бесполезность, эти уникальные творения вновь, в последний раз, доказали мощь советского ВПК, автомобильной промышленности СССР и коллективный талант конструкторов, способных на короткое время превзойти пресловутый мировой уровень.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

tech.wikireading.ru

МНОГООСНЫЕ РАКЕТНЫЕ ШАССИ МИНСКОГО АВТОЗАВОДА

МНОГООСНЫЕ РАКЕТНЫЕ ШАССИ МИНСКОГО АВТОЗАВОДА

Особую страницу истории отечественного автомобилестроения занимают секретные многоосные шасси, созданные в СКБ-1 (УГК-2) Минского автозавода и ставшие надежной транспортной базой подвижных СРК и ПГРК для пуска баллистических ракет стратегического назначения средней и большой дальности действия. С момента своего появления эти системы и их полноприводные шасси превосходили лучшие иностранные разработки и вывели советский военно-автомобильный сектор на высший мировой уровень, но для подавляющего большинства жителей СССР долгое время все они оставались «секретом за семью печатями». Концептуальными истоками таких шасси являлись перспективные научно-исследовательские работы сотрудников отдела № 13 бронницкого 21 НИИИ по типажу будущих машин, компоновочным схемам, общей конструкции и основным параметрам. По поручению Министерства обороны их детальным проектированием занималось минское СКБ, а сборка шасси осуществлялось на собственном спецпроизводстве ПСКТ.

Основой первого поколения многоосных ракетных шасси стало семейство шестиосных машин серии МАЗ-547 с 650-сильным двигателем и первой в отечественной практике независимой гидропневматической подвеской каждого колеса. На них базировались первые подвижные СРК – межконтинентальный «Темп-2С» и «Пионер» средней дальности, прозванный «грозой Европы», опытные модернизированные варианты которого впоследствии монтировали на 710-сильных шасси 7916. В середине 1970-х годов наступил второй этап создания многоосных машин, когда специалистам СКБ-1 приходилось решать задачи, не разработанные даже в теории. С первой же проблемой они столкнулись при проектировании семиосного варианта 7912 с нечетным количеством осей, но с успехом с ней справились. В 1985 году начался выпуск модернизированного шасси 7917 для ПГРК «Тополь» межконтинентальной дальности. К 1980-м годам относится совершенно секретная эпопея с проектированием и изготовлением опытных образцов невиданных в мировой практике многоколесных внедорожных транспортеров 7904, 7906 и 7907 уникальной конструкции, имевших шесть, восемь и 12 ведущих осей, грузоподъемность 150 – 220 т и рассчитанных на несение еще более мощных перспективных ракетных систем «Целина».

Огромную роль в создании мобильной основы мощнейших советских ракетных систем сыграли руководители и конструкторы Минского автозавода. В середине 1960-х годов эти работы начинал главный конструктор СКБ-1 Б. Л. Шапошник, но позднее проектированием всех последующих уникальных ракетных шасси занимался его талантливый последователь В. Е. Чвялев, который долгое время находился в тени своего легендарного учителя. Его роль существенно возросла с середины 1970-х годов, когда по состоянию здоровья Шапошник мог выполнять лишь координирующие и наблюдательные функции. В 1977-м Чвялев был назначен его первым заместителем и самостоятельно занимался большинством новых проектов. В апреле 1985 года, после ухода Шапошника на пенсию в возрасте 83 лет, он стал главным конструктором и начальником УГК-2. За весь период своей деятельности на посту главного конструктора УГК-2 МАЗ и МЗКТ В. Е. Чвялев разработал свыше 90 типов специальной автомобильной техники военного и гражданского назначения.

В 1990 году, буквально накануне крушения СССР, в УГК-2 были собраны первые восьмиосные шасси 7922 и 7923 под монтаж будущего ракетного комплекса «Тополь-М», но после этого потребовалось еще 16 лет кардинальных политических перемен и переосмысления новых мировых реалий, чтобы довести его до промышленного изготовления и начать развертывание в Российской Федерации. Тем временем военное спецпроизводство Минского автозавода превратилось в самостоятельный завод МЗКТ, Белорусская ССР приобрела независимость и главный поставщик ракетных шасси для Российской Армии оказался в сопредельной стране, не всегда лояльной к своему бывшему великому соседу.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

tech.wikireading.ru

Евгений Кочнев. Семейство сверхтяжелых многоосных шасси. Секретные автомобили Советской Армии. История России. Библиотека.

С появлением в США новых тяжелых межконтинентальных ракет с конца 1970-х годов в СССР проводились активные изыскания и разработки собственных еще более мощных ракетных систем ответного удара и высокомобильных многоосных полноприводных средств сверхвысокой грузоподъемности для их транспортировки на местности и запуска с необорудованных позиций. Традиционные автомобильные принципы создания столь тяжелой внедорожной техники к ним уже не подходили, а возможности известных на тот момент автомобильных и танковых дизелей уже были исчерпаны. Созданием принципиально новых компоновочных схем и выработкой рекомендаций по общей конструкции такой техники занимался 13-й отдел 21 НИИИ в рамках своих научно-исследовательских тем «Движение», «Волна», «Поташ», «Тужурка», «Авторалли» и других. В результате в первой половине 1980-х годов усилиями УГК-2 МАЗ были созданы ранее невиданные многоколесные транспортеры самых необычных и оригинальных поисковых конструкций, рассчитанные на несение сверхтяжелых СПУ новых ракетных систем межконтинентальной дальности действия.

Впервые идею создания специальных транспортных средств для доставки по суше баллистических ракет и космических аппаратов непосредственно на стартовые позиции космодрома Байконур в 1960-е годы высказал легендарный конструктор ракетно-космической техники С. П. Королев. В то время Московский автозавод приступил к разработке 100-тонного самоходного транспортера ЗИЛ-135МШ с 32 ведущими колесами с электроприводом, но впоследствии от воплощения столь сложной и дорогостоящей идеи пришлось отказаться. Вновь к ней конструкторы МАЗа обратились в начале 1980-х. Идейным вдохновителем воплощения в металле фантастических идей об уникальных сверхтяжелых многоосных машинах являлся главный конструктор Б. Л. Шапошник, но их детальную проработку в режиме чрезвычайной секретности осуществлял коллектив УГК-2 под руководством его 1-го заместителя, а затем главного конструктора В. Е. Чвялева.

В ответ на создание в США межконтинентальной ракеты МХ со стартовой массой 88 т украинское КБ «Южное» разработало еще более мощную баллистическую ракету РТ-23 с боевой массой свыше 100 т и несколькими разделяющимися ядерными боеголовками с расчетной дальностью поражения 10 тыс. км. Основными являлись варианты 15Ж60 шахтного базирования и 15Ж61 железнодорожного комплекса «Молодец», развитием которых стала ракета для пневмоколесной системы «Целина». Для монтажа пусковой установки этого комплекса в начале 1980-х годов в Минске было создано первое гигантское двухмоторное шестиосное шасси МАЗ-7904 (12×12) грузоподъемностью 220 т, которое на практике не оправдало возложенных на него надежд. Чуть позже появился проект перспективного подвижного ракетного комплекса 15П162 «Целина-2» с автономной пусковой установкой 15У157 завода «Баррикады» и модернизированной трехступенчатой межконтинентальной ракетой РТ-23 УТТХ (15Ж62) диаметром 2,4 м, длиной 23,3 м и стартовой массой 104,5 т, ступени которой работали на жидком и твердом топливе. Она была смонтирована в ТПК, унифицирована с ракетами двух других видов базирования и оснащалась 4-тонной боеголовкой с 10 разделяющими ядерными головными частями индивидуального наведения мощностью по 550 Кт и системой преодоления противоракетной обороны противника. Предварительные рекомендации по общей конструкции специальных 150-тонных внедорожных транспортеров для монтажа транспортно-пусковых установок системы «Целина-2» были разработаны в 21 НИИИ в рамках научно-исследовательской темы «Тужурка». На их основе на МАЗе спроектировали и построили два опытных образца сверхсекретных шасси – восьмиосное 7906 (16×16) и наиболее оригинальный сочлененный 12-осный вариант 7907 с уникальной колесной формулой 24×24. Эти машины предполагалось использовать в качестве автономных пусковых и транспортных средств новых советских СРК, способных выполнять свои функции в наиболее отдаленных и малонаселенных степных и пустынных регионах в условиях полного отсутствия дорог, заправочных и ремонтных баз при экстремальных климатических, температурных условиях и при сильной запыленности окружающего воздуха. Впоследствии некоторые из этих решений применяли на новых многоосных грунтовых ракетовозах, хотя в целом все эти супергиганты по разным причинам никакого дальнейшего развития не получили.

О существовании таких сверхсекретных систем знал только узкий круг военных, конструкторов и испытателей. А когда на страну нахлынула всезнающая гласность, за этими машинами еще на долгие времена закрепилась отвлекающая легенда об их использовании на Байконуре в качестве транспортеров крупногабаритных частей и блоков космической системы «Энергия-Буран». И хотя все сверхтяжелые шасси являлись лишь воплощениями необузданных фантазий своих создателей, а на практике оказались недееспособными к исполнению возложенных на них задач, все они до сих пор не имеют равных в мире по оригинальности и изобретательности конструкции, мощности, габаритам и грузоподъемности. До настоящего времени за ними по пятам следует имидж самых необычных, тяжелых и дорогостоящих отечественных самоходных колесных транспортных средств военного назначения, создание которых в условиях «холодной войны» могла позволить себе только великая Страна Советов. Несмотря на ошибки и недочеты в общей компоновке и конструкции, большую сложность, громоздкость, малую эффективность, неприспособленность к реальной службе и практическую бесполезность, эти уникальные творения вновь, в последний раз, доказали мощь советского ВПК, автомобильной промышленности СССР и коллективный талант конструкторов, способных на короткое время превзойти пресловутый мировой уровень.

МАЗ-7904

(1983 – 1984 гг.)

Это внедорожное шестиосное двухмоторное шасси общей мощностью 1830 л.с. с двумя 2-местными двухдверными кабинами, вынесенными на передний свес рамы, снабжалось тремя двухосными ведущими тележками с 12 огромными ведущими колесами диаметром по 2,8 м. Со стороны оно казалось увеличенной копией «нормальных» ракетных шасси МАЗ, но его полезная нагрузка достигала невиданной величины – 220 т. Единственным предназначением этой машины являлось несение оборудования транспортно-пусковой установки первого ракетного комплекса «Целина». Разработка МАЗ-7904 началась в соответствии с приказом министра автомобильной промышленности СССР от 19 февраля 1980 года, а основной версией его применения долгое время считалась перевозка крупногабаритных неделимых грузов для космических ракет нового поколения. Основным силовым агрегатом шасси 7904 являлся судовой дизель 12ЧН18/20 (М-351) V12 (42,4 л, 1500 л.с.) с турбонаддувом, разработанный для маломерного флота и размещавшийся спереди между кабинами. Он приводил две гидромеханические 4-ступенчатые трансмиссии с двумя передачами заднего хода, смонтированные на мощной сварной несущей раме между первым и вторым мостами передней тележки. От них крутящий момент подавался на три передних и на три задних моста, а для синхронности их работы в трансмиссию ввели согласующие и суммирующие редукторы. Управляемыми являлись четыре колеса передней и задней тележек, синхронно поворачивавшиеся в разные стороны посредством рулевых механизмов с гидравлическими усилителями. Каждое колесо подвешивалось на гидропневматической подвеске, причем каждая пара колес правого и левого бортов снабжалась гидравлическими балансирными связями, позволявшими изменять высоту расположения несущей рамы. На них монтировали огромные 51-дюймовые шины размером 3180×1010-1295 (36,00 – 51) производства японской компании «Бриджстоун» (Bridgestone). Для привода гидронасосов, электрогенераторов, вентиляторов системы охлаждения, пневматических компрессоров высокого и низкого давления служил второй 330-сильный автомобильный двигатель ЯМЗ-238Ф V8 с турбонаддувом. Шасси имело снаряженную массу 140 т и полную – 360 т. Его габаритная длина достигала 32,2 м, ширина – 6,8 м, высота по кабинам – 3,45 м. Колея всех колес – 5,4 м, дорожный просвет под элементами подвески составил 480 мм и был всего на 5 мм больше, чем у машин серии 547, зато радиус поворота возрос до 50 м.220-тонное двухмоторное шасси МАЗ-7904 (12×12) для ракетного комплекса «Целина». 1983 год

Сборка единственного образца МАЗ-7904 производилась в экспериментальном цехе № 2 и завершилась в июне 1983 года. Его обкатка и заводские испытания проходили только в темное время суток и по согласованию с военными, которые устанавливали точный график работ, когда над данной территорией СССР не «зависали» вражеские спутники. После окончания цикла испытаний с пробегом 547 км машину разобрали и погрузили на специальную 12-осную 120-тонную прицепную платформу, на которой в январе 1984 года она прибыла на Байконур. В феврале в казахстанской степи начались новые испытания, во время которых шасси прошло расстояние 4100 км и достигало максимальной скорости 27 км/ч. Здесь-то и обнаружился его главный убийственный недостаток – чрезмерно высокое удельное давление на опорную поверхность, обусловленное гигантской осевой массой машины в боевой комплектации – 60 т и огромной нагрузкой на каждое колесо – по 30 т. Следствием этого стали низкая опорная проходимость, жесткость хода и ухудшенная управляемость, что существенно сокращало сферы применения шасси и ограничивало их конкретными областями и зонами, а самое главное – они отрицательно сказались бы на секретности расположения ракетного комплекса. Кроме того, в связи с пересмотром стратегических целей по применению ракетной системы «Целина» было развернуто проектирование нового комплекса «Целина-2» с ракетой РТ-23 УТТХ. В результате все работы по теме 7904 были прекращены, и одновременно остановлена сборка второго образца, но при этом появились новые еще более оригинальные многоосные ракетные шасси с уменьшенным удельным давлением и повышенной плавностью хода.

МАЗ-7906

(1984 – 1987 гг.)

Разработка второго облегченного 150-тонного восьмиосного супершасси МАЗ-7906 (16×16) началась 23 марта 1983 года, то есть за несколько месяцев до выхода ПСМ от 9 августа того же года о создании единой унифицированной баллистической ракеты РТ-23 УТТХ шахтного, железнодорожного и автомобильного базирования. Первый образец 7906 был собран в конце июня 1984 года и поступил на приемочные испытания, до конца года за ним последовала вторая машина. Со стороны новое шасси выглядело удлиненным на одну двухосную тележку вариантом первой модели 7904, но на самом деле было менее мощной и грузоподъемной, укороченной и вообще более скромной машиной с колесами «нормального» диаметра и четырьмя передними управляемыми осями. На переднем свесе рамы стояли две раздельные расширенные 2-местные однодверные кабины, а в расположенном за ними моторном отсеке размещался прежний 1500-сильный судовой дизель М-351. Все колеса снабжались широкопрофильными бескамерными шинами размером 1980×750-737 с постоянным внутренним давлением (4 кгс/см2). В остальном общая конструкция машины соответствовала МАЗ-7904: две гидромеханические 4-ступенчатые трансмиссии со свойственными им редукторами с дополнительными отборами мощности на вспомогательное оборудование, индивидуальная гидропневматическая подвеска с попарными балансирными связями по бортам и гидроусилители рулевых механизмов. В общей сложности на этой модели имелось 45 карданных валов всех видов привода. По сравнению с предшественником снаряженная масса сократилась до 68,3 т, полная – около 220 т. Габаритная длина снизилась до 26 293 мм, ширина – 4850 мм, высота – 3760 мм. Проектная длина пусковой установки – 28 м, высота – до 5,5 м. Максимальная скорость, показанная на испытаниях, – 30 км/ч. При этом радиус поворота составил лишь 30 м, но нагрузка на один мост в 27,5 т по-прежнему военных не удовлетворяла.Специальное 150-тонное шасси МАЗ-7906 (16×16) для комплекса «Целина-2». 1984 год

Разработки шасси 7906 проводились одновременно с созданием второго альтернативного, наиболее оригинального 150-тонного самоходного внедорожного транспортного средства МАЗ-7907, причем обе машины проходили совместные испытания для выяснения взаимных достоинств и недостатков. На них завод «Баррикады» смонтировал габаритно-весовой макет, имитировавший пусковую установку 15У157 ракетного комплекса 15П162 «Целина-2» с межконтинентальной баллистической ракетой РТ-23 УТТХ (15Ж62). С марта 1986 года шасси 7906 с макетной СПУ находилось на сравнительных испытаниях в Калининской области, куда позднее поступила аналогичная система на базе 7907. Испытания продолжались до сентября 1987 года, когда СПУ на базе МАЗ-7906 уже прошла расстояние в 3780 км, но ни одно шасси одобрено не было.

МАЗ-7907

(1985 – 1987 гг.)

Самая оригинальная, прогрессивная и «самая многоосная» советская военная машина МАЗ-7907 (24×24) с электромеханической трансмиссией ТЭ-660-24, не имевшая зарубежных аналогов, являлась двухзвенной низкопрофильной 12-осной самоходной платформой грузоподъемностью 150 т, поставленной на две шестиосные тележки с 24 ведущими односкатными колесами и насыщенной новыми конструктивными решениями. Работы по ней также начались в марте 1983 года, первый прототип был готов в марте 1985-го, следующий – во втором квартале того же года. В отличие от двух предыдущих шасси, силовым агрегатом на МАЗ-7907 являлась трехвальная газовая турбина ГТД-1000ТФМ (вариант танкового двигателя ГТД-1250) номинальной мощностью 1200 л.с., смонтированная на передней консоли лонжеронной рамы длиной 5620 мм под специальной 3-местной кабиной с тремя лобовыми окнами, системами жизнеобеспечения и кондиционирования воздуха. Двигатель приводил только электрогенератор переменного тока ВСГ-625, от которого электроэнергия поступала на узлы трансмиссии и на 24 синхронных 30-киловаттных тяговых электромотора ДСТ-180-6 с частотной системой регулирования с тиристорными преобразователями и воздушно-масляным охлаждением, смонтированных внутри рамы машины. Блоки электрического управления и масляные радиаторы помещались в двух параллельных кожухах, расположенных продольно в задней части шасси. Все электрическое оборудование также разрабатывал и собирал новосибирский институт НИИКЭ. Механическую часть трансмиссии составляли согласующий и понижающий редукторы, коробка отбора мощности, угловые и колесные передачи, многочисленные трансмиссионные и колесные карданные валы. Второй конструктивной особенностью являлась необычно длинная монтажная часть рамы, которая при движении даже по достаточно ровным трассам могла искривляться и прогибаться. Во избежание этого ее разрезали на две равные по длине шестиосные секции и установили между ними простой горизонтальный шарнир на подшипниках с одной степенью свободы. Он позволял обеим частям машины перемещаться относительно друг друга только в продольной вертикальной плоскости на угол до 8? и предохранял раму со спецнадстройкой от перегрузок и повреждений. Традиционными для шарнирно-сочлененных машин функциями рулевого управления эта система не обладала. Для изменения направления движения служили только четыре передние и четыре задние ведущие оси с колесами, синхронно отклонявшимися в разные стороны на определенный угол в зависимости от их расположения. Индивидуальная гидропневматическая подвеска с попарными бортовыми балансирными связями соответствовала машине 7906. Все колеса оборудовали широкопрофильными камерными шинами ВИ-207 весьма скромного размера 1660×670-685 с постоянным внутренним давлением (3,5 кгс/см2). Снаряженная масса машины достигала 65,8 т. Базы передней и задней тележки – 9065 и 9220 мм с неравномерным расстояниями между осями соседних колес (1750, 1800 или 1855 мм). Длина шасси – 28 187 мм, ширина – 4690 мм, высота по кондиционерам на кабине – 4450 мм. Колея всех колес – 3330 мм, максимальный дорожный просвет – 485 мм. Проектная длина пусковой установки – 32 м, высота – до 5,6 м. Радиус поворота снизился до 27 м. Максимальная расчетная скорость на твердых и гладких покрытиях – 40 км/ч.Сочлененное шасси МАЗ-7907 (24×24) с 1200-сильным ГТД и электрической трансмиссией. 1985 год

Уникальное шасси МАЗ-7907 для межконтинентального комплекса «Целина-2» с ракетой РТ-23 УТТХ

После заводских испытаний шасси 7907 было отправлено в Волгоград, где завод «Баррикады» смонтировал на нем габаритный макетный образец пусковой установки 15У157 комплекса 15П162 «Целина-2», которая вместе с аналогичной системой на базе МАЗ-7906 с сентября 1986 года в режиме строжайшей секретности проходила сравнительные эксплуатационные испытания в Калининской области на специальных участках дорог общего пользования. По компоновочным соображениям ТПК с ракетой пришлось приподнять над уровнем рамы, а для прохождения под мостами на шасси добавили систему регулирования высоты расположения контейнера. До сентября 1987 года имитационная СПУ прошла расстояние 2054 км, показав максимальную скорость 25 км/ч.

По результатам всех испытаний главными недостатками шасси 7907 являлись низкая работоспособность и малый КПД электрической трансмиссии, плохая проходимость по грунтам с низкой несущей способностью, повышенная осевая нагрузка (18,5 т) и недостаточная динамика разгона. По сведениям историков Минского автозавода в окончательных выводах комиссии МАЗ-7907 был рекомендован к производству, так как обладал существенными преимуществами перед моделью 7906 по осевой нагрузке, управляемости, лучшей звукоизоляции кабины, повышенной технологичности и увеличенной живучести за счет сохранения подвижности при повреждении привода сразу восьми колес. По отчетам 21 НИИИ шасси 7906 и 7907 не соответствовали предъявленным требованиям, «способов и средств улучшить опорную проходимость ни теоретически, ни экспериментально не было найдено», и в связи с выявленными недостатками дальнейшие доработки обеих машин были признаны бесперспективными. Вскоре к этим причинам добавилась главная разрушительная сила – перестройка. Работы по весьма перспективному проекту «Целина» были прекращены. Всем этим уникальным транспортерам так и не суждено было стать ни легендарными советскими ракетовозами, ни сыграть вообще какой-либо роли в деле повышения мощи советских Войск стратегического назначения, которые к тому времени тоже считались совершенно ненужными.

statehistory.ru

Специальные колесные шасси (часть 1)

5:04 / 20.05.16

Специальные колесные шасси (часть 1)

Прежде следует рассмотреть историю вопроса. В ХV111 веке в России имелась масса дорог либо вообще без покрытия или с щебёночным покрытием. Это потребовало создания транспортных средств, способных достаточно быстро перевозить грузы на большие расстояния в плохих дорожных условиях.

Фёдор Блинов / Фото: yarodom.livejournal.com

Талантливый русский механик-самоучка Фёдор Абрамович Блинов в 1880 году создал первый в мире гусеничный движитель, а в 1886 году представил на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде первый в мире гусеничный трактор [1] .

Модель первого в мире парового гусеничного трактора русского изобретателя Федора Блинова / Фото: yarodom.livejournal.com

С эти пор и возникает вопрос: что лучше – колёсный или гусеничный движители?() Колёсный движитель позволял развивать высокие скорости движения, имел достаточный ресурс, но уступал гусеничному в проходимости; гусеничный же движитель не позволял развивать высокие скорости и быстро изнашивался в шарнирных соединениях траков. Колёсный движитель легко повреждаем (проколы и прорывы шин), удельное давление на грунт у него колеблется в пределах для грузовых машин с шинами низкого давления примерно 6 -8 кГ/кв.см. у автомобилей с централизованной системой подкачки шин (СЦПШ) – в5 раз меньше [2].

В случае с гусеничным движителем удельное давление у танков составляет 0,85 – 1,07; у снегоболотоходов примерно 0,2 – 0,48 кГ/кв.см. Однако современные 4-х осные автомобили не уступают по проходимости гусеничным машинам.

Первый отечественный 4 – х осный автомобиль был разработан коллективом СКБ-1. В 1932 году его создали для производства на Ярославском автозаводе. Эта машина получила марку ЯГ-12. Цифра 12 означает, что все 12 колёс автомобиля были ведущими. (Два задних моста оснащались колёсами с двускатной ошиновкой) [3].

В ноябре 1932 года был изготовлен первый и единственный опытный образец экспериментального грузовика ЯГ-12 / Фото: www.denisovets.ru

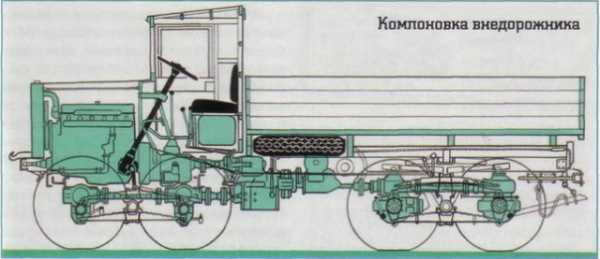

Компоновка ЯГ-12 / Изображение: archive.is

На этой машине так же впервые применили лебёдку самовытаскивания. Но в производство машина не пошла. Этому помешали Война с белофинами, затем Великая Отечественная Война, после которой производство автомобилей было решено передать только что создаваемому Минскому автозаводу МАЗ.

Главный конструктор-начальник СКБ ЗИЛ Виталий Грачев / Фото: krasfun.ru

Первую в России СЦПШ создали под руководством Главного конструктора СКБ ЗИС Виталия Грачёва для применения на бронетранспортёре (БТР) БТР-152, принятом на вооружение в 1952 году, а с 1958 года и на ЗИЛ-157 [4].

БТР-152 / Фото: legion-afv.narod.ru

Современная система СЦПШ, применяемая, например, для БТР-80 способна обеспечить подвижность образца при получении движителем до 80-и повреждений от стрелкового оружия, в котором применяются патроны калибром 7,62 мм или выдержать подрыв одной гранаты типа Ф-1.

БТР-80 / Фото: modernweapon.ru

Огромный вклад в создание многоосных машин внесла кафедра Бронеавтомобилей Военной академии механизации и моторизации Красной Армии (ВАММ РККА, в последующем ВАБТВ). Академия создана в 1932 году.

Кафедру в течении 10 лет возглавлял генерал Евгений Чудаков, который одновременно был и заведующим кафедрой Автомобилей в МАМИ.

Евгений Чудаков / Фото: offroadvehicle.ru

Георгий Зимелев / Фото: img-fotki.yandex.ru

После Е. Чудакова кафедру возглавил генерал Георгий Зимелёв. Под его руководством кафедрой был создан уникальный колёсный артиллерийский тягач АТК-1, имеющий шифр «объект 1015» [5]. Его создание относится к 1957-58 годам. На АТК-1 применили электрическую трансмиссию с тяговыми электромоторами каждого моста, с индивидуальной подвеской колёс с бортовыми редукторами.

Колёсный артиллерийский тягач АТК-1, имеющий шифр «объект 1015» / Фото: truck-auto.info

Эту конструкцию изучили Главный конструктор СКБ ЗИС Виталий Грачёв с сотрудниками и доктор технических наук заслуженный деятель науки и техники БССР Борис Шапошник – Главный конструктор СКБ МАЗ.

Борис Шапошник / Фото: liveinternet.ru

Последний прислал перегонную бригаду, которая и доставила АТК-1 в Минск, что бы использовать новейшие конструктивные решения в своём первом тягаче МАЗ-535.

Автомобиль MA3-535 / Фото: coollib.com

Пробное шасси МАЗ-535Б с пусковой установкой ракетного комплекса 2К10 «Ладога». 1960 год / Фото: www.telenir.net

Кроме того, АТК-1 послужил в качестве прототипа для создания первого колёсного ракетоносца ЗИЛ-135К [6].

Ракетоносц ЗИЛ-135К / Фото: vk.com

Далее представляется целесообразным рассмотреть машины, созданные Минским автомобильным заводом (МАЗ).

Уже в 1956 году из ворот экспериментального цеха выезжает опытный образец МАЗ-535 а с 1958 года начинается выпуск доработанного бортового автомобиля МАЗ-535А.

Машина имела ряд прорывных конструктивных решений: гидромеханическая трансмиссия, независимая подвеска всех колес, тележечная схема размещения осей. Две передние оси управляемые. Гидротрансформатор имел возможность блокировки. В трансмиссии использовались: промежуточный повышающий редуктор между двигателем и гидротрансформатором, раздаточная коробка и дополнительные межтележечные редукторы; межтележочный, межмостовые и межколёсные дифференциалы. Они обеспечивали исключение циркуляции мощности в агрегатах трансмиссии. Непосредственно в колёсах встроены планетарные ступичные редукторы.

Применённая планетарная трёхрядная автоматическая коробка передач обеспечивала возможность при малых габаритах передавать большой по величине силовой поток. Наличие двух насосов подачи масла в трансмиссии позволило обеспечить подачу масла к узлам коробки передач даже при буксировке машины, а блокировка гидротрансформатора позволяла обеспечить запуск машины методом буксировки. Следует отметить, что у большинства современных автомобилей с автоматическими коробками таких возможностей всё ещё не имеется.

Кроме этого на МАЗ-535А применили рулевое управление с гидроусилителем и рабочую тормозную систему с гидропневмогидравлическим приводом.

На машине применена СЦПШ и лебёдка.

Все отмеченное в сочетании с силовой установкой Д-12А-37 мощностью в 375 лошадиных сил (танковый дизельный двигатель) обеспечивало высокую проходимость и динамичность машины, её хорошую управляемость.

Машина оснащалась предпусковым подогревателем и жидкостно-воздушным отопителем четырёхместной кабины.

МАЗ-535А предназначался для буксировки артиллеристских систем большого калибра, служил в качестве буксировщика тележек с баллистическими ракетами РВСН Р-14, ГР-1, РТ-2; а так же четырёхосной подвижной стартовой установки СТ-10 опытного самолёта-снаряда (КР) «121» [7]. На МАЗе в 1959 году было организовано новое подразделение ПСКТ – производство специальных колёсных тягачей.

МАЗ-535А выпускался Минским заводом недолго, производство было перенесено в г. Курган, где завод «Уралсельмаш» был перепрофилирован в Курганский завод колёсных тягачей (КЗКТ). Производство машин было остановлено в 1964 году.

В 1959 году в СКБ-1 было создано шасси МАЗ-535Б для монтажа ПУ создаваемых тогда подвижных полевых реактивных систем: (пусковая установка Д-110К под ракетный комплекс «Онега») и установка для комплекса «Ладога». Дальнейшие работы по этой теме связаны с автомобилем МАЗ-537, оснащённом более мощной силовой установкой.

Тягач МАЗ 537 / Фото: truck-auto.info

В структуре СКБ-1 было подразделение, занимавшееся созданием большегрузных автопоездов. Так был создан седельный тягач МАЗ-537В. Из-за возросшей нагрузки на заднюю тележку пришлось независимую торсионную подвеску колёс задней тележки заменить на балансирную подвеску.

В 1960 году был разработан МАЗ-537, оснащавшийся силовой установкой Д-12А-525; это – уже двигатель мощностью в 525 лошадиных сил. Принципиально в плане конструкции эта машина была аналогичной предшественнику.

После перехода в Минске ПСКТ на производство машин МАЗ-543, производство МАЗ-537 передали на КЗКТ. Для применения в ВС СССР разработаны следующие модификации автомобилей:

- МАЗ-537 – седельный тягач для буксировки полуприцепов массой до 65 тонн

- МАЗ-537Е – седельный тягач, оборудованный генератором переменного тока и предназначенный для буксировки активного полуприцепа общей массой до 65 тонн

- МАЗ-537А – тягач с бортовой платформой

- МАЗ-537К – тягач с крановой установкой

- МАЗ-537Л – специальный балластный тягач с силовой установкой ЯМЗ-240НМ-1Б (мощность – 500 лошадиных сил) и штатным металлическим балластом массой в 16 тонн

В 1962 году Минский завод приступил к серийному выпуску автомобиля МАЗ-543/МАЗ-7310. МАЗ-543 принципиально ничем не отличается от МАЗ-537Г, получивших удлинённую колёсную базу, новые кабины и удлинённую монтажную базу рамы. Новинкой явились дисковые с составными литыми ступицами и многослойными широкопрофильными шинами ВИ-203 колёса. Применение этих шин позволило обеспечить требуемую величину удельного давления на грунт несмотря на возросшую полную массу машины (собственная масса в снаряженном состоянии плюс масса перевозимого груза).

МАЗ-543 / Фото: www.avtorinok.ru

Визитной карточкой машины явилась разнесённая кабина- принципиально новые с шумоизоляцией разнесённые по бортам и выполненные из полиэфирной смолы двухдверные и двухместные кабины с обратным наклоном ветровых стёкол, оборудованные вентиляцией, отоплением кабинные модули, оснащённые ТПУ (танковым переговорным устройством) и фарой-искателем на крыше. Правый кабинный модуль откидывался вперёд. Пространство между ними служило для размещения головной части ракеты или пускового контейнера.

Первые автомобили МАЗ-543 и МАЗ-543А имели две типовые кабины, сдвинутые вперёд на разные расстояния и моторные отсеки разной длины. А МАЗ-543М имел только один, левый, кабинный модуль, расположенный обок с моторным отсеком.() Завод пытался заменить семейство МАЗ-543 на семейство «Оплот». Но попытка закончилась неудачей. Некоторой комбинацией МАЗ-543 и Семейства «Оплот» стал специальный седельный тягач МАЗ-74106, нашедший применение в ПВО.

Радиолокатор 64Н6Е на полуприцепе с тягачом МЗКТ-74106, / Фото: www.russianarms.ru

Самые распространённые в СА машины были трёх вариантов: МАЗ-543, 543А и 543М. Они выпускались серийно до распада СССР. До 1995 года их выпускали мелкими партиями для замены списанных шасси. Формально эти объекты до сих пор остаются в программе Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ).

Основным назначением шасси МАЗ-543 являлась пусковая установка. Наиболее известной на шасси МАЗ-543 являлась самоходная пусковая установка (СПУ) 9П117 ракетного комплекса 9К72 с ракетой 8К14.

Армейский ОТРК “Эльбрус” с ракетой 8К-14 (Р-17) / Фото: dokwar.ru

На этой базе монтировали так же первые СПУ берегового ракетного комплекса «Рубеж». Шасси использовалось так же под радиорелейные станции связи под пункты боевого управления, под автокран 9Т35 и под электростанции.

Береговой ракетный комплекс 4К51 «Рубеж» / Фото: warfiles.ru

МАЗ-543 использовался под монтаж СПУ комплекса ОТРК «Темп-С» и под целый ряд машин боевого обеспечения стратегических ракетных систем.

СПУ комплекса ОТРК «Темп-С» / Фото: www.dogswar.ru

Главным отличием модели 543А от модели 543 явилось незначительное перенесение кабинных модулей вперёд для увеличения монтажной базы шасси. Вторым важным применением машины стало использование её в качестве транспортно-заряжающей машины системы залпового огня «Смерч».

Транспортно-заряжающая машина 9Т234-2 с краном и заряжающим устройством / Фото: zonwar.ru

Следующей модификацией явилась машина МАЗ-543П. Это – многоцелевой автомобиль с кузовом, который предназначался под балластный тягач.

Автомобиль МАЗ-543М отличался одной кабиной, размещавшейся с левой стороны, и длинной свободной рамой. Эту машину с 1989 года по лицензии производят в КНР под маркой Wanshan.

МАЗ-543М широко применяется в качестве СПУ серии 5П85 комплекса ПВО С-300 и принята на вооружение в 1982 году.

СПУ серии 5П85 комплекса ПВО С-300 / Фото: pda.warandpeace.ru

Всё семейство МАЗ-543 рассчитано на грузоподъёмность в 20 тонн, максимальная масса прицепа допускается до 25 тонн.() Однако возрастание масс ракетного оружия потребовало создания и новых СПУ.

Сергей Каракаев / Фото: Пресс-служба МО РФ

Так Командующий РВСН РФ генерал-полковник Сергей Каракаев 10 мая 2016 года заявил, что ракетному комплексу «Ярс» будет уделяться первостепенное значение [8] . К 21 году РК «Ярс» будет составлять примерно до половины боевого состава РВСН РФ.

С этой точки зрения следует рассмотреть специальные колёсные шасси, предназначенные для применения в подвижных ракетных комплексах МБР «Тополь-М» РС-12М2 и МБР РС-24 ПГРК «Ярс».

ПГРК типа «Тополь-М» / Фото: militaryrussia.ru

Созданием этих объектов занялись в образованном в 1991 году на базе ПСКТ Минском заводе колёсных тягачей (МЗКТ). В 1992 году был создан опытный МЗКТ-79221. Принципиально на нём применили новый двигатель ЯМЗ-847.10 мощностью в 800 лошадиных сил, имеющий ресурс до КР 5000 часов (двигатель типа Д-12 имеет ресурс 500 часов) и с пониженным расходом масла на угар. Для машины создали новую усиленную гидромеханическую передачу (ГМП) и применили новые редукторы мостов, одновременно являющиеся и раздаточными коробками.

Серийное спецшасси МЗКТ-79221 (16х16) для АПУ «Тополь-М» / Фото: rvsn.ruzhany.info

Машина имеет колёсную формулу 16х16. При этом управляемыми являются 3 передних и 3 задних оси. Последнее позволило значительно уменьшить радиус поворота, но затрудняет отъезд от препятствия типа «стена». Рама изделия способна деформироваться в предсказуемых параметрах, что потребовало ввести крепление кузова (контейнера) на трёх точках опоры. На машине применена микропроцессорная система управления, контролирующая 20 параметров состояния силовой установки, ходовой части и т.д. Применение объекта под АПУ началось в 2000 году (первый пуск ракеты с ПГРК состоялся 27.09.2000года).

Шасси МЗКТ служит для монтажа АПУ ракетных комплексов «Тополь-М» и создаваемого ПГРК «Ярс».

На базе МЗКТ-79221 в Кургане создан седельный тягач КЗКТ-74281 «Русич», имеющий не разделённую по модульному принципу кабину. К величайшему сожалению при попустительстве бывшего Министра обороны РФ полковника запаса (на момент отставки в 2012 году) А. Сердюкова [9] завод обанкрочен и перестал функционировать в 2010 году [10] .

Седельный тягач КЗКТ-74281 «Русич» / Фото: www.avito.ru

Следует так же несколько слов добавить о машине МЗКТ-7930 и её модификациях – семейство «Зубр».

Машина МЗКТ-7930 / Фото: www.ad-modum.su

Принципиально этот объект отличается от семейства 543-х машин наличием другой силовой установки ЯМЗ-846 мощностью 500 лошадиных сил и цельной, т.е. не разнесённой кабиной. Машина имеет грузоподъёмность 22-24 тонны. Наиболее приспособлена МЗКТ-7930-300 под ОТРК «Искандер», под береговые противокорабельные комплексы «Бал-Э», «Берег» и «Бастион», применяется в качестве ТЗМ ЗРК С-300, С-400 и под другое вооружение.

Из анализа рассмотренных материалов очевидно, что новых прорывных конструкционных решений в настоящее время на МЗКТ не наблюдается.

На этом представляется достаточным рассматривать широкую гамму многоосных машин завода МАЗ и МЗКТ. Конечно предприятие разработало и выпускает широкий спектр машин, но они не являются столь актуальными с точки зрения оснащения ВС РФ.

Продолжение следует.

Автор Анатолий Черкашин кандидат военных наук

Используемая литература:

Самые знаменитые изобретатели России/Автор-составитель С.В. Истомин.-М.:Вече, 2000-406с.

www.arms-expo.ru

Добавить комментарий