Какая пыль вызывает силикоз – Профессиональные болезни. Часть 6. Влияние запыленности производственной среды на здоровье работников

Влияние на здоровье чрезмерного воздействия респирабельной пыли угля и кварца. Силикоз

В разных отраслях промышленности происходит воздействие респирабельной пыли кристаллического кварца, поскольку это вещество широко распространено. Сильное воздействие такой пыли происходит на шахтёров, при выполнении пескоструйной обработки, при строительстве туннелей, при размоле кварца, в карьерах, в литейных цехах, при производстве керамики и стекла. Кварцем называют диоксид кремния SiO2, который существует в кристаллической и не-кристаллической (аморфной) формах [NIOSH 2002]. Кристаллический кварц встречается в разных формах: альфа-кварц, бета-кварц, тридимит и кристобалит. [Ampian and Virta 1992; Heaney 1994]. В природе чаще всего кварц встречается в альфа-форме [Virta 1993]. Эта форма кварца встречается так часто, что термин ”кварц” часто используется вместо общего термина ”кристаллический кварц” [USBM 1992; Virta 1993].

Кварц часто входит в состав скал и горных пород. Кварцевая пыль может попадать в орган дыхания шахтёров при работе горных машин, когда происходит разрушение кварц-содержащей породы рядом или в пласте угля, или при разрушении, дроблении и транспортировке угля (с породой). При вдыхании кристаллического кварца в производственных условиях развиваются силикоз, рак лёгких, туберкулёз лёгких и другие заболевания дыхательных путей. Такие вредные воздействия также могут привести к развитию аутоиммунных заболеваний, болезней почек, и другим вредным для здоровья последствиям. В 1986г МАИР изучило опубликованные результаты экспериментальных и эпидемиологических исследований рака у животных и рабочих, подвергавшихся воздействию кристаллического кварца, и сделало вывод, что достаточно фактов для того, чтобы считать кварц веществом, канцерогенным для людей [IARC 1997].

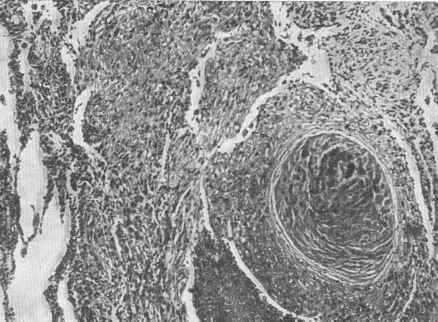

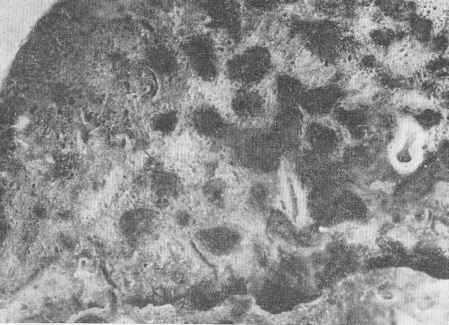

Фиг. 1-3. Часть лиофилизированного лёгкого человека, болевшего силикозом

Силикоз – это тоже фиброзное заболевание лёгких, которое возникает при вдыхании и осаждении кристаллического кварца, и реакции лёгких на него. Главным симптомом силикоза является одышка (затруднённое дыхание). Это сначала отмечается при выполнении (тяжёлой) работы, а потом – как утрата функциональных резервов лёгких даже в покое. Но при отсутствии других респираторных заболеваний, одышка может отсутствовать, и тогда заболевание может быть обнаружено с помощью флюорографии. Иногда флюорография может выявить развившееся заболевания при минимальных симптомах. Появление и развитие одышки может быть показателем и других факторов, включая туберкулёз, обструкцию дыхательных путей, массивный прогрессивный фиброз или лёгочное сердце. Часто имеется продуктивный кашель.

В зависимости от концентрации кристаллического кварца, которым был загрязнён вдыхаемый воздух, у рабочего может развиться один из трёх видов силикоза:

1) Хронический силикоз: Обычно развивается через 10 или более лет воздействия при относительно низкой концентрации пыли. В лёгких и в лимфатических узлах груди возникают опухоли, вызванные пылью кварца. Это заболевание затрудняет дыхание и схоже с хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ).

2) Ускоренный силикоз (Accelerated Silicosis): развивается через 5-10 лет после начала воздействия. Образуются опухоли в лёгких и возникают симптомы, как при хроническом бронхите, но быстрее.

3) Острый силикоз: развивается при воздействии респирабельного кристаллического кварца при большой концентрации, и приводит к возникновению симптомов за период от 5 недель до 5 лет после начала воздействия [Parker and Wagner 1998; Peters 1986]. Лёгкие становятся воспалёнными и могут наполниться жидкостью, это вызывает одышку и снижение концентрации кислорода в крови.

При обычном и ускоренном силикозе может развиться массивный прогрессивный фиброз, но во втором случае это более вероятно. На Фиг. 1-3 показано лёгкое, повреждённое силикозом.

Чтобы предотвратить развитие силикоза, MSHA установило требования, обязывающие работодателя снижать запылённость воздуха в зоне дыхания шахтёров. При подземной добыче угля, при доле кварца в респирабельной пыли до 5%, концентрация такой пыли не должна превышать 2 мг/м3. Но если доля кварца в пыли превышает 5%, то допустимая концентрация пыли уменьшается: она получается делением 10 на долю кварца (%). Например, при доле кварца в респирабельной пыли 10%, стандарт по охране труда требует уменьшить запылённости воздуха до 1 мг/м3 (10 / 10%). Таким образом, выполнение этого стандарта снижает воздействие респирабельного кварца до 100 мкг/м3, хотя это не указано в нём напрямую.

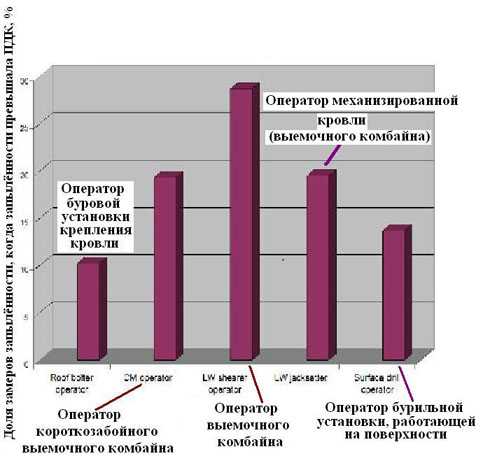

Измерения запылённости, проводившиеся MSHA, выявили специальности/профессий шахтёров, у которых наибольший риск чрезмерного воздействия кварца. На Фиг. 1-4 показано, какая доля замеров, сделанных инспекторами MSHA, превысила допустимые значения (ПДК/PEL) у шахтёров-угольщиков нескольких специальностей с высоким уровнем риска.

Фиг. 1-4. Доля замеров запылённости воздуха, сделанных инспекторами MSHA в 2003-2007г, когда концентрация пыли превышала ПДК (PEL)

Полезная информация:

ohrana-bgd.narod.ru

Силикоз – это… Что такое Силикоз?

Силикоз — наиболее распространенный и тяжело протекающий вид пневмокониоза, профессиональное заболевание легких, обусловленное длительным вдыханием пыли, содержащей свободную двуокись кремния. Характеризуется диффузным разрастанием в легких соединительной ткани и образованием характерных узелков. Эта инородная ткань снижает способность лёгких перерабатывать кислород. Силикоз вызывает риск заболеваний туберкулёзом, бронхитом и эмфиземой легких.

Это респираторное заболевание открыл в 1705 Бернардино Рамадзини (итал. Bernardino Ramazzini), который заметил присутствие песка в легких камнетесов. Название силикоз (silicosis, от лат. silex кремень) присвоено Висконти (Visconti) в 1870.

Болезнь чаще наблюдается у горнорабочих различных рудников (бурильщиков, забойщиков, крепильщиков), рабочих литейных цехов (пескоструйщиков[1], обрубщиков, стерженщиков), рабочих производства огнеупорных материалов и керамических изделий, а также у заправщиков лазерных картриджей.

Это хроническое заболевание, тяжесть и темп развития которого могут быть различными и находятся в прямой зависимости как от агрессивности вдыхаемой пыли (концентрация пыли, количество свободной двуокиси кремния в ней, дисперсность и т. д.), так и от длительности воздействия пылевого фактора и индивидуальных особенностей организма.

Содержание двуокиси кремния в кварцевом песке 80—90 %, при этом частицы 5—10 микрон очень долго держатся в воздухе. Воздействию этих частиц подвержены не только пескоструйщики, но и все, кто находится в зоне проведения абразивоструйных работ. Для борьбы с пылью место работы опрыскивается водой, устанавливаются воздушные фильтры, используются индивидуальные респираторы.

Симптомы

Заболевание развивается незаметно, как правило, после продолжительной работы в условиях воздействия пыли. В начальных стадиях болезни больной ощущает нехватку воздуха, особенно при физической нагрузке, боль в груди неопределенного характера, редкий сухой кашель. Если больной обратился к врачу даже в начальных стадиях заболевания, при тщательном обследовании можно определить ранние симптомы повышения воздушности легочной ткани (симптомы развивающейся эмфиземы). При выраженных формах заболевания одышка беспокоит даже в покое, боль в груди усиливается, появляется чувство давления в грудной клетке, кашель становится постоянным и сопровождается выделением мокроты. Силикоз нередко сопровождается хроническим бронхитом.

Симптомы:- одышка,

- высокая температура,

- усталость,

- потеря аппетита,

- боли в области груди,

- сухой кашель,

- дыхательная недостаточность, которая может привести к смерти.

Курение ускоряет развитие болезни. Силикоз и курение в совокупности могут привести к смерти.

Процесс развития болезни

- Частицы диоксида кремния проникают в альвеолы и остаются в них.

- Макрофаг (белые клетки крови) пытаются поглотить и вывести опасные частицы из легких.

- Диоксид кремния приводит к тому, что клетки макрофага разрываются и выпускают вещество в легочную ткань, таким образом, появляются рубцы (фиброз).

- Рубцы начинают расти вокруг частиц диоксида кремния, что приводит к формированию узелков.

Техника безопасности

- Использование всевозможных технических средств, например, вытяжных вентиляций. Нужно ограничивать использование сжатого воздуха для очистки поверхности.

- Использование заменяющих песок материалов при абразивоструйной очистке

- Использование респираторов, эффективных для защиты от диоксида кремния.

- Нельзя пить, есть или курить, если поблизости находится пыль, содержащая диоксид кремния.

- Всегда нужно мыть руки и лицо перед употреблением пищи, питьем или курением на отдаленном расстоянии от абразивоструйных работ.

Профилактика

- Посещение пульмонолога 2 раза в год.

- Рентгенография легких — 1 раз в год.

- Антиоксиданты, дыхательная гимнастика.

- Санаторно-курортное лечение.

Лечение

В начальных стадиях показано саниторно-курортное лечение (южный берег Крыма, Кисловодск), кумысолечение, физиотерапия, ингаляции.

Прогноз

Нелеченый силикоз может вызвать серьёзные нарушения не только в лёгких, но и в сердце. Болезнь отличается наклонностью к прогрессированию даже после прекращения работы в условиях воздействия пыли, содержащей двуокись кремния. Нередко силикоз осложняется туберкулёзом лёгких, что приводит к смешанной форме заболевания — силикотуберкулёзу.

Примечания

Ссылки

| Болезни органов дыхания (J00—J99), респираторные заболевания | |

|---|---|

| Болезни верхних дыхательных путей (также Инфекции верхних дыхательных путей, Простуда) | |

| Голова | Придаточные пазухи носа: Синусит Нос: Ринит (Вазомоторный ринит, Атрофический ринит, Сенная лихорадка) · Полип носа · Искривление носовой перегородки Миндалины: Тонзиллит (острый, хронический) · Аденоиды · Паратонзиллярный абсцесс · Ангина Людвига |

| Шея | Глотка: Фарингит (Острый фарингит) Гортань: Ларингит · Круп · Ларингоспазм Голосовые связки: Узелки голосовых связок Надгортанник: Эпиглоттит Трахея: Трахеит · Стеноз трахеи |

| Болезни нижних дыхательных путей | |

| Болезни бронхов | острые: Острый бронхит хронические: Хронический бронхит · ХОБЛ · Эмфизема лёгких · Диффузный панбронхиолит · Бронхиальная астма (Астматический статус, Аспириновая бронхиальная астма, Бронхиальная астма тяжелого течения) · Бронхоэктатическая болезнь неуточнённые: Бронхит · Бронхиолит (Облитерирующий бронхиолит) |

| Пневмония | по возбудителю: Вирусная (ТОРС) · Бактериальная (Пневмококковая) · Микоплазменная · Лёгочные микозы (Аспергиллёз) · Паразитическая (Пневмоцистная) по механизму возникновения: Химическая пневмония (Синдром Мендельсона) · Аспирационная пневмония · Госпитальная пневмония · Внебольничная пневмония |

| Интерстициальные болезни лёгких | Саркоидоз · Идиопатический фиброзирующий альвеолит · Экзогенный аллергический альвеолит · Лёгочный альвеолярный протеиноз · Альвеолярный микролитиаз |

| Пневмокониоз (Асбестоз, Баритоз, Бокситный фиброз, Бериллиоз, Синдром Каплана, Халикоз, Лёгкое угольщика, Сидероз, Силикоз) Гиперсенситивный пневмонит (Багассоз, Биссиноз, Лёгкое птицевода, Лёгкое фермера) | |

| Другие болезни лёгких | ОРДС · Отёк лёгких · Эозинофильная пневмония · Аллергический бронхолёгочный аспергиллёз · Ателектаз · Лёгочная эмболия · Лёгочная гипертензия |

| Болезни плевры и средостения | |

| Гнойные заболевания | Абсцесс лёгкого · Эмпиема плевры |

| Болезни плевры | Плеврит · Пневмоторакс · Лёгочный выпот (Гидроторакс, Гемоторакс, Хилоторакс) |

| Болезни средостения | Медиастинит · Опухоли средостения · Эмфизема средостения (Спонтанная эмфизема средостения) |

dic.academic.ru

Что такое силикоз легких – 5 профессий, где можно им заболеть

Вследствие слабых признаков силикоза легких это заболевание игнорируется, не замечается пациентами на ранних этапах. И напрасно: недуг опасен, способен обширно разрушать легочную ткань, приводить к смерти, зачастую существует необходимость донорской трансплантации.

Силикоз легких является разновидностью пневмокониоза, развивается при частом, регулярном вдыхании диоксида кремния, кварца, минеральных элементов, которые содержат силиконовый диоксид. Наличие кремнезёма в горных слоях гранита или же песчаника порой доходит до 95-100%. При этом легочная материя повреждается, иногда целые участки лёгкого заменяются фиброзными образованиями.

Так как кремниевый диоксид не всасывается в кровь, не растворяется в воде, он медленно накапливается в альвеолах и паренхиме дыхательных органов, оказывая разрушающее воздействие постепенно. Сначала симптомы незаметны, а за долгие годы формирования фиброза развивается одышка, недостаток кислорода и дыхания.

Распространенность и возникновение

Силикоз является профессиональным заболеванием. В опасную группу входят профессии, где люди вынуждены постоянно вдыхать весьма мелкую песчаную пыль.

Сюда относятся:

- Шахтеры;

- Шлифовальщики;

- Дорожно-строительные специальности;

- Рабочие пескоструйного аппарата;

- Разработчики песчаных карьеров и другие.

При наличии на производстве профсоюзного комитета, который обязан следить за условиями труда, заболеваемость работников встречается гораздо реже.

Что такое силикоз, и как он возникает? Пыль кремния осаждается в дыхательных путях, накапливается в легких медленно и постепенно. Обычно первые проявления болезни начинаются через 15-20 лет после начала контакта. Когда пылевые частицы химически активны либо их попадание в респираторный канал слишком значительное, первые признаки развиваются раньше.

В легких кремниевая крошка попадает под прицел макрофагов. Клетки, отвечающие за иммунный барьер, ведут борьбу с инородными пылинками путем выделения специальных ферментов, которые травмируют легочные альвеолы и вызывают фиброз. Соединительная ткань разрастается, образуются мелкие округлые узелковые образования.

Если своевременно не начать лечить заболевание, не устранить причину, узелки становятся крупнее. В фиброзном очаге нарушается кровоциркуляция и кислородный обмен. Легочная ткань теряет эластичность, при дыхании человек начинает испытывать колоссальные трудности.

Признаки силикозного поражения легких по видам

У пациентов с хроническим силикозом легких симптомы бывают стертыми или совсем отсутствуют. За долгие годы одышка прогрессирует, порой ее приписывают старению. Сначала признаки одышки появляются при нагрузке, со временем она появляется в покое. Хроническая форма силикоза характеризуется продуктивным кашлем, который может быть вызван профессиональным бронхитом либо курением. Кашлевой синдром вызывает боль в области груди, иногда болезненность появляется не только во время кашля.

В конечном итоге за 15-20 лет развивается гипертензия лёгких, недостаточность дыхания, уплотнение легочной ткани за счёт заполнения альвеол патологическим экссудатом, жидкостью, кровью. Тяжёлые запущенные случаи приводят к недостаточности правого желудочка сердца, независимо от того, продолжается контакт с диоксидной крошкой или нет.

Быстро прогрессирующая форма силикоза

Развивается при более короткой ингаляции кремниевых частиц, приблизительно за 10-12-15 лет, но воздействие довольно интенсивное. Симптомы и рентгенография дыхательных органов такие же, как у силикоза с хроническим течением.

Патология характеризуется силикатными образованиями, похожими на узелки, которые окружает соединительная ткань. Порой присоединяется бактериальная или грибковая инфекция. Зачастую эта форма выявляет аутоиммунные болезни, что приближает признаки основного заболевания.

Острое течение

При остром силикозе одышка и кашель быстро прогрессируют. Пациенты теряют вес, появляется общая слабость, усталость. В легких прослушиваются двусторонние хрипы, характеризующиеся трескучим звуком. Дыхательная недостаточность нередко формируется за 2 года. Нередко развивается легочная гипоксемия, когда в легких нарушается кровоток.

Осложненная форма

При такой форме фиброз поражает легочную ткань массивно. Верхние доли поражаются значительно чаще. Респираторные симптомы и дыхательная недостаточность выражены ярко. Самым частым осложнением является силикозный конгломерат и легочная конгломерация.

Возникают и другие осложнения, такие как:

- Спонтанный пневмоторакс;

- Хроническая обструкция верхних респираторных каналов;

- Бронхолитиаз.

Порой массивные фиброзные разрастания приводят к эмфиземе. Легочная материя патологически изменяется, этому способствует расширение альвеолярной ткани, наблюдается деструкция стенок альвеол.

Как ставится диагноз?

Основной метод диагностирования – это изучение анамнеза в сочетании с рентгенологическим исследованием. Подтверждает диагноз биопсия, когда на Rg-снимках появляются сомнительные данные.

Дополнительные способы применяются для дифференцировки силикоза от других болезней бронхолегочной системы:

- КТ и МРТ высокого разрешения – легочный рисунок имеет ячеистую структуру, плевра утолщается;

- Спирография – выявляет нарушения вентиляции смешанного типа;

- Исследование газов крови – контролирует динамику развития;

- Пульсоксиметрия – контроль над насыщением гемоглобина крови;

- Анализ крови на С-реактивный белок, ревматоидный фактор, антиядерные антитела.

Следует отличать силикоз от саркоидоза, антракоза, асбестоза, милиарного туберкулеза, гранулематоза, поражения легких микозами. Для дообследования назначают бронхоскопию, туберкулиновые пробы, анализ мокроты.

Видео

Видео — опасные ситуации провоцирующие силикоз легких

Как лечить заболевание?

Когда болезнь выявляется на ранней стадии, лечение силикоза легких включает только физиотерапевтические процедуры. При возникновении боли назначаются лекарственные медикаменты, которые облегчают состояние. После приема препаратов кашель становится менее глубокий, улучшается отхождение мокроты.

Лекарственные средства для лечения

Для лечения назначается много разных препаратов. Бронхолитические средства используются в таблетированных формах или в качестве сиропов, они раздражают мокроту, улучшают отхождение. Порой назначают препараты, содержащие гормоны. Чаще всего они используются в форме ингаляций, расширяя бронхолегочные каналы, облегчая дыхательные движения.

Список препаратов:

- Эуфиллин – эффективное средство для расслабления бронхиальных мышц, легких, для улучшения проходимости сосудов. Лекарство назначают в комплексе с другими препаратами. После употребления средства мокрота становится жидкой, лучше отходит;

- Пульмикорт – расширяет сосуды, снимает воспаление, содержит гормоны. Средство помогает снять приступ кашля, расслабить бронхиальную мускулатуру. Выпускается как раствор для ингаляций с использованием небулайзера;

- Сальбутамол – бронхолитический препарат, уменьшает вязкость слизи, активируют ее отхождение. Аптеки реализуют данный препарат в капсулах и растворах для ингаляций. Аппарат превращает раствор в мелкодисперсную пыль, оседающую на бронхах, альвеолах при вдыхании;

- АЦЦ – порошковое средство с муколитическим действием. Пациент принимает лекарство в начале и конце дня по одному пакетику, вследствие этого мокрота разжижается, стимулируется ее отход;

- Химопсин – ферментный препарат изготавливается из желез крупных рогатых животных. Используется как ингаляции, при этом отделяются некротические участки, мокрота уменьшает вязкость. Вследствие этого кашель делается более влажным, часть мокроты лучше отхаркивается;

- Амбробене – 2 мл препарата заливается в мундштук небулайзера. После вдыхания паров лекарства слизь и мокрота лучше отхаркиваются;

- Вентолин – влияет на вязкость мокроты, улучшает ее отхаркивание. Препарат вдыхают через небулайзер. Для манипуляции следует смешать 2 мл препарата с 2 мл физиологического раствора. Ингаляция делается 8-10 минут, пока вся жидкость не испарится из камеры устройства;

- Беродуал – улучшает функцию респираторной системы, снимает спазм бронхов, расширяет дыхательные протоки, улучшает отход слизи. В камеру небулайзера лекарство заливается пополам с физраствором.

Внимание! Данный список препаратов дается исключительно для ознакомления. Самолечение силикоза недопустимо, чтобы не появились нежелательные последствия и не возникли осложнения.

Когда человек имеет профессию, связанную с вдыханием мелкой пыли, ему следует внимательнее относиться к своему здоровью. При возникновении первых симптомов силикоза следует обращаться в районную поликлинику к участковому терапевту либо к бронхопульмонологу.

Народные методы для лечения силикоза

Средства из народной аптеки широко используются вместе с традиционными препаратами. Лучшее отхождение мокроты, уменьшение кашля можно обеспечить, применяя травяные отвары и настои.

- Смесь цикория и пустырника – в термосе следует смешать по столовой ложке каждой травы, затем сырье заливается 0,5 л горячей воды, оставляется на всю ночь. Утром раствор процеживают, делят на три приема, выпивают после еды;

- Настой полевого хвоща и окопника – травы берут в равных пропорциях. Две столовые ложки смеси следует залить кипятком, настоять в термосе. Принимать по 100 г 4 раза в день;

Хорошо снимает вязкость слизи какао и сок алоэ. Для этого следует измельчить блендером три листа столетника, добавить три ложки какао-порошка, влить немного барсучьего жира. Средство нужно принимать каждое утро перед завтраком, запивать стаканом тёплой воды.

Физиотерапевтические способы

Физпроцедуры улучшают состояние пациента, применяются вместе с лекарствами и ингаляциями. С помощью метода добиваются стойкой ремиссии, удаётся предотвратить или остановить фиброзные изменения в органах.

- Электрофорез с лекарствами;

- Ультразвук на грудь;

- Ингаляции с О2;

- Массажные манипуляции.

Иногда применяется такая необычная процедура, как душ Шарко. На грудь и спину пациента поддаются струи воды под давлением. Поток жидкости довольно сильный, человек еле удерживает равновесие. Эти действия активируют отход слизи и мокроты.

Какой прогноз?

После лечения прогноз зависит от вида и течения болезни. Хронический тип протекает длительно, при обнаружении на ранней стадии удается излечить болезнь при условии устранения провоцирующая фактора. Дальше заболевание перестает прогрессировать, человек живёт полноценной жизнью.

Не все имеют возможность отказаться от вредной работы. Если остаётся необходимость работать во вредных условиях, следует соблюдать правила безопасности, а также требовать соблюдения условий труда от руководства. Когда начальство не решает проблемы, лучше уйти с предприятия и подыскать другую работу.

pnevmonet.ru

Силикоз (silicosis)

Силикоз (silicosis)

Этиология. Силикоз — пневмокониоз, вызванный пылью безводной двуокиси кремния Si02, которая очень распространена в литосфере. В природе кремний в свободном состоянии встречается в виде кварца кристаболита (кристаллическая форма), опала (аморфная форма), флинта, халцедона (аморфно-кристаллическая форма). Большой процент кварца содержит кварцит, песчаник, гранит, порфир, песок и кремневая земля, являющаяся осадочной породой, образованной из кремневых оболочек одноклеточных ископаемых (diatomaceae). Кварц очень твердый минерал, мало активный химически и слабо растворяемый.

Профессиональное поражение кремниевой пылью может наблюдаться при добыче или переработке вышеперечисленных минералов. В каменоломнях, пород содержащих двуокись кремния, разработки проводятся открыто на воздухе, и не угрожают здоровью. При обработке минералов, содержащих в большом количестве двуокись кремния, имеется серьезная угроза возникновения силикоза: у людей работающих в помещениях например, в фарфоровом производстве, при обработке огнеупорных материалов, при выработке строительных материалов и порошков для чистки.

В тяжелой промышленности и металлургии, силикоз встречается у людей, работающих при отлитии и чистке форм, особенно у рабочих, покрывающих формы песком.

В горной промышленности, при добыче угля и руды, силикоз наблюдается у людей работающих в штреках, где горные породы содержат Si02, которые обычно сопровождают пласты угля и руды.

Патогенез. Вначале считалось, что силикоз является туберкулезным процессом, а различная анатомическая и клиническая картины являются следствием действия Si02. Однако, опыты на животных показали, что кремний является единственным фактором, при действии которого развивается силикоз. Теория механического раздражения тканей тоже потерпела крах, т. к. доказано, что в легкие попадают частички диаметром больше 3 u, а при таких размерах пылинок, форма и твердость частичек не играет никакого значения.

Предполагалось, что двуокись кремния проявляет химические действия только в растворе. Растворяемость Si02 очень небольшая, но при большой поверхности соприкосновения и при длительном времени действия значительное количество двуокиси кремния может переходить в раствор. Казалось, что правильность этого предположения подтверждена опытами, показывающими нейтральность пыли двуокиси кремния, обезвреженной гидратом окиси железа или алюминия и ослаблением ее путем смешивания с пылыо уменьшающей ее растворимость.

Однако, против этих выводов говорит тот факт, что коллоидная двуокись кремния, несмотря на большую растворимость, вызывает более слабую фиброзную реакцию, чем кристаллический Si02, а кварц протравленный фтороводородом становится слабо растворяемым, но вызывает большую фиброзную реакцию.

Выдвигалась также гипотеза, о том, что строение сетки кристаллов на поверхности частичек кварца, вызывает перестройку адсорбированных на их поверхности частичек белка, превращая их в нерастворимую форму, которая и составляет основу для фиброза.

Обращает внимание иммунологическая теория, по которой основным условием для начала силикоза является фагоцитоз Si02 макрофагами. Безводная двуокись кремния в макрофагах активизирует ферментную систему, имеющую свойства комплемента, возможно что эстеразу. В результате, оболочка клеток теряет осмотическую способность, макрофаг шарообразно раздувается и выделяет эндотоксические субстанции, похожие на липополисахариды, но обладающие свойствами антигенов, возбуждающие ретикуло-эндотелиальную систему. Около погибших макрофагов скапливаются фибробласты, тучные клетки и множество плазматических клеток. Фибробласты продуцируют коллагеновые волокна. Возможно, что при этом помогают тучные клетки выделением кислотных мукополисахаридов, за что говорит потеря у этих клеток базофильной зернистости. Таким образом, начинает образовываться силикозный бугорок. В это время плазматические клетки начинают продуцировать антитела в форме у-глобулинов, которые оседают на поверхности коллагеновых волокон, образуя гиалин. Биохимический анализ гиалина силикозного бугорка показывает, что гиалин содержит 3% углеводов, 17% липидов и 80% белковых субстанций, из которых 2/3 составляет коллаген и 2/5 протеины соответствующие у-глобулинам сыворотки крови. Таким образом, гиалин при силикозном поражении состоит, в основном, из антитела, вытесненного соприкосновением с антигеном. Можно предположить, что липополисахариды, освобожденные из макрофагов, сами играют роль антигена или являются только сильным раздражителем ретикуло-эндотелиальной системы, провоцируя увеличенную продукцию антител на экзогенные антигены. Разнообразные антигены внедряющиеся в легочную ткань, соприкасаясь с силикозным бугорком могут способствовать выработке антител в форме гиалина.

Патологическая анатомия. Макрофаги, содержащие безводную двуокись кремния, распространяясь в легочной ткани, концентрируются в скоплениях лимфатической ткани, на периферии легочных пузырьков под поверхностью плевры, около гилюсных лимфатических узлов и рядом с мелкими артериями, а также около скоплений фиброзной соединительной ткани легочного происхождения или рубцовых поствоспалительных изменениях. Около таких скоплений макрофагов, частично погибнувших, возникает клеточная реакция, состоящая из фибробластов, тучных и плазматических клеток. Через некоторое время в таких клеточных скоплениях образуются коллагеновые волокна, располагающиеся циркулярно (рис. 2). На периферии скапливаются новые макрофаги. Центральная часть такого образования подвергается гиалинизации. Со временем образуется круглый бугорок с концентрическим слоистым строением, хорошо отграниченный от окружающих тканей. Это так называемый силикозный бугорок, nodulus silicoticus (рис. 3 и 4), диаметром 2-4 мм.

Такие узелки, возникающие в лимфатических узлах могут тормозить отток лимфы из легких и способствовать большему оседанию клеток в лимфатических сосудах. Узелки, возникающие около бронхиол, суживают их просвет и способствуют ателектазу дольки, в результате чего узелки, лежащие на периферии дольки приближаются друг к другу, а при прогрессиро-вании фиброзного процесса, сливаются в один очаг, состоящий из нескольких узелков (рис. 5).

Иногда, чаще всего через длительное время и даже через несколько лет после ухода с работы, связанной с пылью, в легких развиваются множественные фиброзные, однородные, круглые очаги, похожие на опухоли (рис. 6 и 7). Нередко центр таких фиброзных «опухолей» некротизируется и образуются полости.

Наряду с обширными фиброзными образованиями развивается буллезная эмфизема. Такая форма обширных фиброзных образований, называется инфекционным силикозом, по мнению большинства авторов, возникает при действии Si02 и наличии туберкулезного процесса. Однако, следует подчеркнуть, что в большинстве случаев ни при клиническом исследовании, ни при микробиологических и даже при биологических пробах секционного материала, не обнаруживается наличия туберкулезной инфекции. Поэтому и до настоящего времени не решен окончательно вопрос — является ли наличие туберкулезного процесса обязательным условием для развития обширного фиброза.

|

Рис. 2. Силикозный бугорок и индурация легочной ткани. |

Клиника. Субъективные симптомы при силикозе бедны и мало характерны, кроме того, врачам промышленности хорошо известно, что оценка анамнеза часто трудна. У большинства больных жалобы появляются относительно рано, обычно имеется сухой кашель или кашель со скупой, трудно отделяемой мокротой. Кашель, как правило, бывает по утрам или во время выдоха на холодном воздухе. Частым симптомом является одышка. Развивается она исподволь и вначале наблюдается только при больших нагрузках. Со временем, одышка появляется при меньших нагрузках, а затем она становится постоянным симптомом. Одышка делается мучительной, увеличивается при малейшим движении, разговоре и даже в покое. Часто, особенно при далеко зашедших случаях, имеются жалобы на колющие или гнетущие боли в грудной полости, которые у данного больного не меняют локализации и усиливаются при глубоком дыхании.

Другие симптомы, такие как, приступы удушья, кровохарканье, потовыделение, субфебрильная температура появляются только при осложнениях. В исходном периоде болезни присоединяется общее ослабление, отсутствие аппетита, похудание и симптомы, связанные с декомпенсацией кровообращения.

|

Рис. 3. Волокнисто-гиалиновый силикозный узелок в стенке бронха. |

Объективные симптомы появляются относительно поздно. Грудная клетка фиксируется в позиции вдоха, ее дыхательная эластичность уменьшается. При физикальном исследовании обнаруживаются эмфизема и бронхит. В поздних периодах заболевания присоединяются симптомы хронической дыха-. тельной декомпенсации в виде одышки и цианоза, затем развивается cor pulmonale.

Специфичность заболевания определяется только при рентгенологическом исследовании, основную роль играет рентгенограмма легких, технически хорошо выполненная. В раннем периоде заболевания, узелки очень мелкие и не видимы на рентгенограмме. В этом периоде на снимке видны симптомы застоя лимфы в виде усиленного легочного рисунка и широких теней гилюсов.

|

Рис. 4. Волокнисто-гиалиновый силикозный узелок в легочной ткани. |

|

Рис. 5. Узелковый силикоз. |

Однако, эта картина не является специфической и на ее основании нельзя диагностировать силикоз. За исключением тех случаев, когда известно что вышеописанные изменения вызваны только действием вдыхаемой силикоз-ной пыли, т. е. когда имеется снимок нормальных легких до работы в запыленном воздухе и если имеется уверенность, что между двумя этими снимками легких пациент не перенес никакой болезни, способствующей возникновению усиленного легочного рисунка и увеличенных теней гилюсов.

| < Предыдущая | Следующая > |

|---|

www.spontan.ru

Влияние пыли на организм

Пыль может оказывать фиброгенное, токсическое, раздражающее, аллергенное, канцерогенное, радиоактивное, фотосенсибилизирующее действие.

Пылевые заболевания легких

Пылевые профессиональные заболевания легких – один из самых тяжелых и распространенных во всем мире видов профессиональных заболеваний, борьба с которыми имеет большое социальное значение.

Основными пылевыми профзаболеваниями являются пневмокониозы, хронический бронхит и заболевания ВДП.

К числу крайне редких пылевых заболеваний относятся новообразования органов дыхания.

Пневмокониоз – хроническое профессиональное пылевое заболевание легких, характеризующееся развитием фиброзных изменений в результате длительного ингаляционного действия фиброгенных производственных аэрозолей.

В соответствии с классификацией, принятой в СССР в 1976 г., по этиологическому принципу выделены следующие виды пневмокониозов.

1. Силикоз – пневмокониоз, обусловленный вдыханием кварцевой пыли, содержащей свободную двуокись кремния, т. е. кремнезем и его модификации в кристаллической форме: кварц, кристобалит, тридимит. Наибольшую распространенность имеет кристаллическая разновидность кремнезема – кварц, содержащий 97 – 99% свободного SiO2. Действие кварцсодержащей пыли на организм связано с добычей полезных ископаемых, поскольку около 60% всех горных пород состоят из кремнезема.

2. Силикатозы – пневмокониозы, возникающие от вдыхания пыли минералов, содержащих двуокись кремния в связанном состоянии с различными элементами: алюминием, магнием, железом, кальцием и др. (каолиноз, асбестоз, талькоз; цементный, слюдяной, нофелиновый пневмокониозы и др.).

3. Металлокониозы – пневмокониозы от воздействия пыли металлов: железа, алюминия, бария, олова, марганца и др. (сидероз, алюминоз, баритоз, станиоз, манганокониоз и др.).

4. Пневмокониоз от смешанной пыли: а) со значительным содержанием свободной двуокиси кремния – более 10%; б) не имеющей в составе свободной двуокиси кремния или с содержанием ее до 10%.

5. Пневмокониозы от органической пыли: растительный – биссиноз (от пыли хлопка и льна), багассоз (от пыли сахарного тростника), фермерское легкое (от сельскохозяйственной пыли, содержащий грибы), синтетической (пыль пластмасс), а также от воздействия сажи – промышленного углерода.

Силикоз – наиболее тяжелая форма пневмокониоза. Эта форма пневмокониоза является наиболее распространенной среди шахтеров угольных шахт, встречается также у рабочих горнорудной промышленности, особенно у бурильщиков, крепильщиков. Известные заболевания силикозом в керамическом, гончарном, слюдяном производствах, при шлифовке на песчаниковых камнях и других работах, связанных с образованием пыли, содержащей кристаллическую двуокись кремния.

Силикоз развивается в различные сроки работы в условиях пылевого воздействия. Распространенность, быстрота развития заболевания и степень его выраженности находятся в зависимости от условий труда, дисперсности, концентрации кварцевой пыли.

Тяжесть заболевания силикозом возрастает с ростом содержания в пыли свободной SiO2. На старых предприятиях с высокой запыленностью силикоз у горнорабочих развивался при стаже 3 – 10 лет, у обрубщиков литья – 1 – 4 года, у фарфорщиков – 10 – 30 лет. В настоящее время таких условий практически не встречается и случаи силикоза обнаруживаются в основном только у лиц с большим стажем, ранее подвергавшихся воздействию высоких концентраций пыли.

Для пневмокониотического процесса при силикозе характерно развитие узелкового фиброза, а также разрастание фиброзной ткани вдоль бронхов, сосудов, около альвеол и долек. Патологические явления нарастают, как правило, медленно, клиническая симптоматика не всегда соответствует степени выраженности пневмофиброзного процесса, поэтому основное значение для диагностики и определения стадии заболевания имеют рентгенологические данные. Различают интерстициальную, диффузно-склеротическую, узелковую или смешанные формы фиброза. В зависимости от клинического течения, характера и степени выраженности изменений легочной ткани выделяют 3 степени заболевания.

Силикоз – общее заболевание организма, при котором наряду с нарушениями функции дыхания (субъективно – одышка, кашель, боли в груди) наблюдается развитие эмфиземы, хронического бронхита, легочного сердца. Регистрируются изменения иммунологической реактивности, обменных процессов, нарушения деятельности центральной и вегетативной нервной системы.

При развитии силикотического процесса возникают астмоидный бронхит, бронхоэктатическая болезнь, наиболее частое осложнение – туберкулёз. Характерным для силикоза является его прогрессирование даже после прекращения работы в пылевой профессии.

Силикатозы. Специфические фиброзно-склеротические заболевания легких развиваются от вдыхания пыли, содержащей двуокись кремния в связанном с другими элементами (Mg, Ca, A1, Fe и др.) состоянии. К силикатам относят многие минералы: асбест, тальк, каолин, нефелин, опеин и др.; искусственные соединения: слюда, цемент, стекловолокно и др. Пыль, вызывающая силикатозы, встречается во многих производствах: шамотно-динасовом, резиновом, цементном и др.

Опасность для здоровья представляет добыча, обработка, разрыхление, смешивание, транспортировка ископаемых. Силикатозы развиваются в более поздние сроки, чем силикоз, и нередко сочетаются с силикозом (силикосиликатоз). Действие силикатной пыли слабее, чем кварца. Наиболее агрессивна пыль силиката магния 3MgO 2SiО2 2H2O – хризотил асбеста – волокнистого минерала.

При вдыхании асбестовой пыли в легких наблюдается генерализованный фиброз, выделенный в особую форму под названием асбестоза. Клинико-морфологические особенности этого заболевания определяются волокнистым строением асбеста. Асбестовые волокна в подавляющем большинстве случаев не фагоцитируются, затруднено их удаление лимфой вследствие иглоподобного характера пылинок. Они проникают в бронхи, травмируют слизистые, вызывают воспалительную реакцию. Имеет место также механическое действие асбестовой пыли. Развитие асбестоза происходит в зависимости от концентрации пыли в различные сроки – от 3 до 11 лет. Характерным является присутствие в мокроте асбестовых телец длиною 30 – 70 мкм, бледно-желтого цвета, имеющих форму волокон с булавовидными расширениями на концах.

Клинически асбестоз сопровождается одышкой, кашлем, вначале сухим, а затем с мокротой. Отмечаются эмфизема легких, хронические бронхиты, уменьшение жизненной емкости легких, изменения со стороны сердечно-сосудистой системы. Различают 3 стадии асбестоза. Нередко асбестоз осложняется хронической пневмонией, туберкулезом, раком легких.

К силикатозам относится также талькоз, который развивается у рабочих текстильной, резиновой, бумажной, парфюмерной, керамической и других производств, контактирующих с тальком 15 – 20 лет. Течение талькоза доброкачественное. Пневмосклероз – межуточный, в выраженной стадии – диффузный интерстициальный фиброз с мелкими узелковыми тенями. Талькоз нередко осложняется эмфиземой и хроническими бронхитами.

Пневмокониозы могут быть вызваны также другими видами пылей, не содержащими двуокиси кремния. Это, например, – сидероз, алюминоз, апатитоз, баритоз, манганокониоз, антрадоз, графитоз, пневмокониоз от шлифовочной пыли и др. Металлокониозы и карбокониозы протекают более доброкачественно, развиваются спустя 15 – 20 лет после начала работы в профессии. Часто наблюдается сочетание нерезко выраженного фиброзного процесса с хроническим бронхитом, который, как правило, является определяющим в клинике заболеваний.

Среди металлокониозов следует отметить бериллиоз (пневмокониоз от вдыхания пыли бериллия и его соединении), отличающийся особой агрессивностью, и манганокониоз (марганцевый пневмокониоз). Манганокониоз развивается при вдыхании аэрозолей дезинтеграции и конденсации марганца и его соединений. Окислы и соли марганца встречаются при добыче марганцевых руд, выплавке высококачественных сталей и сплавов, при дуговой сварке, сварке под флюсами и др.

Первые признаки манганокониоза появляются через 4 – 5 лет работы. Мангаиокониоз в отличие от бериллиоза сопровождается доброкачественным течением, но сочетается с хроническим отравлением марганца, проявляющимся в преимущественном поражении нервной системы.

Биссиноз («биссос» – текстильное волокно) – профессиональное заболевание, развивающееся в результате длительного воздействия пыли хлопка, льна, конопли, джута, кенафа у рабочих хлопкоочистительных и хлопкопрядильных фабрик, льнокомбинатов и др. Пыль, образующаяся при производственных операциях с грубым, низкосортным сырьем, может быть загрязнена бактериями и грибами.

Основным симптомом в клинической картине биссиноза являются нарушения бронхиальной проходимости, развивающиеся под влиянием бронхосуживающих агентов, содержащихся в хлопковой, льняной и других видах растительной пыли. Кроме того, грибковая и бактериальная обсемененность органической растительной пыли является источником веществ белковой природы, оказывающих сенсибилизирующее действие. Основные жалобы – стеснение в груди, затруднение дыхания, одышка при физическом напряжении, кашель, слабость. Вначале эти симптомы отмечаются только при выполнении работы после перерыва – «симптом понедельника», а в дальнейшем они становятся постоянными, осложняясь стойкими нарушениями бронхолегочного аппарата и легочно-сердечной недостаточностью.

Пневмокониозы, вызванные действием органических пылей {биссиноз и др.), встречаются редко.

Пневмокониозы от смешанных пылей. К пневмокониозам этого вида относятся электросварочный пневмокониоз, пневмокониоз газорезчиков, огнеупорщиков, сталеваров, шлифовщиков, наждачников и др.

Электросварочный пневмокониоз развивается у электросварщиков при длительном выполнении работ в плохо вентилируемых помещениях, когда создается высокая концентрация сварочного аэрозоля, содержащего окись железа, соединения марганца или фтора. Пневмокониоз протекает благоприятно. Жалобы на одышку при значительном физическом напряжении, сухой кашель. Выявляется диффузное усиление и деформация легочного рисунка с многочисленными мелкоочаговыми уплотнениями. Во 2-й стадии заболевания присоединяются хронический бронхит и эмфизема.

Во всех случаях развития пневмокониозов степень выраженности пневмофиброзного процесса зависит от строения и состава воздействующей пыли. Например, пыль антрацита является более кониозоопасной, чем мягких бурых углей и сланцев. Примесь кремнезема повышает кониозоопасность.

Пневмокониозы в выраженных стадиях часто осложняются туберкулезом легких. Такое сочетание принято называть кониотуберкулезом. Различают следующие виды кониотуберкулеза: силикотуберкулез, антракотуберкулез, сидеротуберкулез и др. Учитывая особенности клиники, они рассматриваются как самостоятельные нозологические формы заболевания.

Государственная система мероприятий по борьбе с силикозом привела к значительному улучшению условий труда и снижению уровня запыленности воздуха на предприятиях горнорудной, металлургической, машиностроительной и других отраслей промышленности. В результате снизилась заболеваемость пневмокониозом, в том числе наиболее тяжелой его разновидностью – силикозом.

Производственная пыль может приводить к развитию профессиональных бронхитов, пневмоний, астматических ринитов и бронхиальной астмы. Некоторая часть пыли оседает на слизистой носа, бронхов. В зависимости от природы и концентрации в воздухе она вызывает различную реакцию слизистой носа. Развиваются гипертрофические и атрофические риниты. Соединения хрома и сернокислый никель вызывают язвенно-некротические поражения слизистой и даже прободение носовой перегородки. Пыль задерживается в дыхательных путях, вызывая местные процессы: бронхиты, бронхиолиты.

Пылевые бронхиты становятся наиболее распространенными видами патологии. По мере снижения запыленности уменьшается заболеваемость пневмокониозами и бронхиальной астмой, а небольшие концентрации пыли вызывают пылевые бронхиты. Пылевые бронхиты возникают при вдыхании умеренно агрессивных смешанных пылей грубой дисперсности (металлической, растительной, цементной и др.). Распространенность и сроки развития заболевания зависят от концентрации и химического состава пыли, чаще бронхит развивается после 8 – 10 лет работы на соответствующем предприятии.

Бронхит от аллергенных пылей сопровождается бронхоспазмами, осложняется астмой. Растительная пыль – хлопковая, льняная, джутовая вызывает бронхиты астматического характера с обострениями после выходного дня. В дальнейшем они осложняются эмфиземой и пневмосклерозом. Бронхиальную астму вызывает урсоловая и некоторые другие виды пыли, обладающие аллергенным действием.

Пыль и пневмония. Шлаковые пневмонии встречаются в производстве удобрений у рабочих, занятых размолом отходов, содержащих фосфорные соли. Есть указания на тяжесть течения таких пневмоний с большим процентом развития эмфиземы, иногда со смертельным исходом.

Липоидные пневмонии развиваются у рабочих, подвергающихся воздействию значительных концентраций высокодисперсных масляных аэрозолей (масляных туманов).

Патогенез пылевых заболеваний легких. Существует несколько теорий механизма действия пыли и основные из них: механическая, токсико-химическая и биологическая. Сторонники механической теории пытались объяснить развитие фиброза физическими свойствами пыли, считая, что чем тверже частицы пыли и острее, ее края, тем они агрессивнее. Однако пыль карборезида, обладая большей твердостью по сравнению с кварцем, не вызывает пневмокониоза. Токсико-химическая теория объясняла фиброгенные свойства пыли двуокиси кремния её растворимостью в средах организма, токсическим действием. Но между степенью растворимости кварца и степенью фиброгенности нет прямой зависимости. Растворимость аморфного кремния примерно в 2 раза больше, чем растворимость кристаллического кварца и тридимита, но наибольшей фиброгенностью обладает тридимит, затем кристаллический кварц и наименьшей – аморфный кремний.

Б.Т. Величковским выдвинута гипотеза о связи фиброгенных свойств двуокиси кремния с микроструктурой поверхности кварцевых частиц и образованием на ней силанольных групп. При механическом повреждении кристаллической решетки кварца на поверхности излома кремнезема в присутствии паров воды, содержащихся в воздухе, образуются химические активные радикалы SiOH, силанольные группы. Последние, реагируя с белками тканей, вызывают их деструкцию и развитие фиброзных изменений.

В настоящее, время общепризнано, что ведущую роль в развитии силикоза играют макрофаги, фагоцитирующие пылевые частицы кремнезема. Гибель макрофагов считают первым этапом развития и других пневмокониозов, а также хронического пылевого бронхита.

Установлено, что без последовательной смены процессов фагоцитоза, гибели, распада кониофагов пыль, даже кварцевая, прямым фиброгенным эффектом не обладает. Для проявления фиброгенных свойств пыли необходим непосредственный контакт пылевых частиц с мембраной фагоцитирующей клетки. Содержимое же погибших макрофагов активизирует фибробласты, индуцируя развитие фиброза в легких. Воздействие фиброгенных пылей на макрофаг обусловлено цитотоксическим эффектом, который заключается в быстром разрушении фаголизосом, содержащих поглощенные клеткой частицы. Дальнейшее развитие пылевой патологии связано с продуктами разрушения кониофагов, которые оказывают влияние на организм в трех направлениях: мобилизуют дополнительное количество клеток, необходимое для процессов самоочищения легких от пыли, вызывают иммунологические изменения, стимулируют фибробласты и образование коллагена.

С позиций указанной теории удается наиболее убедительно связать клинические проявления пылевых заболеваний легких с количественными показателями запыленности, их химическим строением и физико-химическими свойствами пылей.

Современная пылевая патология органов дыхания определяется как комбинация многочисленных реакций организма на пыль, таких, как межуточный фиброз, эмфизема, рефлекторный бронхоспазм, хронический астмоидный бронхит и т. д.

Крупные частицы пыли размером 5 – 7 мкм и более, благодаря своим размерам проникают в бронхиальное дерево, оказывая при этом механическое травматическое воздействие на альвеолярную стенку и вызывая развитие пылевых бронхитов. Пылевые частицы размером 0,5 – 2 мкм проникают в альвеолы и проявляют цитотоксическое действие, а также способствуют развитию узелковых форм пневмокониоза. Высокодисперсные пыли, с размером пылинок 0,3 – 0,02 мкм, в течение длительного времени попадая в легкие, накапливаются по 7 – 10 в макрофагах и только тогда проявляют цитотоксическое действие как эффект декомпенсации гипертрофированных кониофагов. Такая пыль способствует формированию диффузно-склеротических изменений легочной ткани. Этим может быть объяснен механизм действия пылей, обладающих малой цитотоксичностью, например антракоз.

От фиброгенности пыли и уровня запыленности зависит место формирования пылевых узелков. Так, при высокой концентрации кварцевой пыли усиленный распад микрофагов с пылью наблюдается в полости альвеол, вокруг которых и образуются силикотические узелки, при снижении запыленности – в легочной паренхиме в области перибронхиальных и периваскулярных лимфатических фолликулов. При малом содержании пыли в воздухе узелки образуются в региональных лимфатических узлах, а в легких преобладают диффузно-склеротические изменения.

Вирусная инфекция, другие причины, снижающие иммунобиологическую реактивность организма, угнетают активность макрофагов, тормозят самоочищение легких от пыли и этим способствуют более раннему развитию пылевых заболеваний.

studfiles.net

Силикатная пыль – Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Силикатная пыль

Cтраница 1

Силикатная пыль выделяется в отделениях сырьевого блока, где ведутся операции по разгрузке, хранению и размолу силикат-глыбы, сушильно-прокалоч-ном отделении и в складе готового алюмосиликатного катализатора. Попадая при дыхании в легкие, эта пыль может вызвать заболевание, связанное с ее абразивным действием на ткани, называемое силикозом. [1]

Силикатная пыль переносится по воздуху в ходе карьерных работ, при распиловке, дроблении, калибровке и, в меньшей степени, в ходе перевозки гравия. Кроме строительных рабочих от летучей силикатной пыли, связанной с производством гравия, страдают карьерные рабочие, железнодорожники и устроители искусственных ландшафтов. Среди карьерных рабочих или дробильщиков камня силикоз встречается чаще, чем среди строителей, работающих с гравием как с отделочным материалом. Более высокий уровень смертности от запыления легких и других незлокачественных респираторных заболеваний подтверждается на материалах обследования только одной группы рабочих, занятых в камнедробильной промышленности на территории США. [2]

Действие силикатной пыли зависит от степени запыленности воздуха, размеров и формы пылевых частиц. Наибольшую опасность представляет пыль с размерами частиц от 1 – 2 до 10 мкм, глубоко проникающая в легкие и вызывающая пневмокониозы ( силикозы) – заболевания, в основе которых лежит перерождение и распад легочной ткани. Частицы с размерами менее 1 мкм, попадая в дыхательные пути, легко выдыхаются вместе с воздухом, а частицы с размерами более 10 мкм задерживаются в верхних дыхательных путях. Частицы пыли с острыми краями могут травмировать слизистую оболочку дыхательных путей, глаз и вызвать на них воспалительные процессы. [3]

После сплавления силикатной пыли с карбонатом натрия и последующей обработки плава концентрирован ной соляной кислотой выделяют двуокись кремния SiO2, содержавшуюся в исследуемой пыли как в свободном, так и в связанном состоянии. [4]

После сплавления силикатной пыли с карбонатом натрия и последующей обработки плава концентрированной соляной кислотой выделяют двуокись кремния SiO2, содержавшуюся в исследуемой пыли как в свободном, так и в связанном состоянии. [5]

Наиболее распространенной в производстве эмалей является кварцевая и силикатная пыль, которая может вызывать силикоз. Пыль ядовитых веществ может вызвать и острое отравление. По статистическим данным до 95 % производственных отравлений происходит через дыхательные пути. Нормы промышленной санитарии [ 372, СН 245 – 63 ] устанавливают следующие предельно допустимые концентрации в воздухе вредных веществ, применяемых для приготовления Шихты. [6]

Наиболее распространенной в производстве эмалей является кварцевая и силикатная пыль, содержащая кремнезем в кристаллической форме. Накапливаясь в легких, она вызывает силикоз, который с течением времени может перейти в силико-туберкулез. [7]

Предложенный [ 1583 метод определения кварца в силикатных пылях обработкой фтороборной кислотой, якобы не растворяющей кварц, не вполне точен. Опыты [159] показали, что и в этом случае наблюдается растворение кварца, прогрессирующее с возрастанием его дисперсности. [8]

Дробеструйный метод очистки поверхности исключает образование и распространение вредной силикатной пыли. При этом вместо песка применяют мелкую стальную или чугунную дробь с грануляцией 0 5 – 1 5 мм. Этот метод в последнее время стал широко использоваться в промышленности, однако его можно применять только для сварных воздуховодов при толщине стенки более 1 5 мм, так как при меньшей толщине образуется наклеп металла. [9]

Наиболее распространенными вредностями на различных участках катализаторного производства являются силикатная пыль и некоторые вредные пары и газы, например сернистый газ, угарный газ, сероводород, аммиак, пары серной кислоты, пары углеводородов. [10]

Определению не мешают железо, алюминий, угольная пыль, силикатная пыль ( содержащая алюминий и железо), кварц, олово, сурьма. [11]

Определению не мешают железо, алюминий, угольная пыль, силикатная пыль, содержащая алюминий и железо, кварц, олово и сурьма. [12]

Применение кварцевого песка в пескоструйных аппаратах, сопровождающееся большим выделением силикатной пыли, приводившей к заболеванию работающих силикозом, запрещено. Вместо кварцевого песка применяется металлический песок, получаемый путем размола стальной стружки или чугунной дроби, или из рубленой стальной проволоки. В дробеструйных и дробеметных аппаратах применяется чугунная дробь. [13]

Кварцевый песок в последнее время не применяется, так как он образует очень вредную силикатную пыль и создает тяжелые условия труда. [15]

Страницы: 1 2 3

www.ngpedia.ru

2. Профессиональные болезни, вызываемые воздействием промышленной пыли (пневмокониозы)

Пневмокониозы – пылевые болезни легких.

Промышленной пылью называют образующиеся при производственном процессе мельчайшие частицы твердого вещества, которые, поступая в воздух, находятся в нем во взвешенном состоянии в течение более или менее длительного времени.

При поступлении в легких пыли разного состава, легочная ткань может реагировать по-разному.

Локализация процесса в легких зависит от физических свойств пыли. Частицы маленького диаметра могут достигать альвеол, более крупные частицы задерживаются в бронхах и носовой полости, откуда путем мукоцилиарного транспорта могут быть удалены из легких.

Среди пневмокониозов различают антракоз, силикоз, силикатозы, металлокониозы, карбокониозы, пневмокониозы от смешанной пыли, пневмокониозы от органической пыли.

1) Антракоз

Ингаляция угольной пыли сопровождается локальными ее скоплениями, незаметными до тех пор, пока не образуется массивный легочный фиброз. Скопление угля в легких, обозначаемое как “легочный антракоз” является типичным для жителей промышленных городов. Его можно наблюдать практически у всех взрослых людей, особенно у курильщиков. У горожан эта пигментация не токсична и не приводит к развитию какого-либо заболевания органов дыхания. Лишь у шахтеров-угольщиков, пребывающих в течение многих лет и подолгу в шахтах, особенно сильно запыленных, может возникнуть целый ряд тяжелых последствий.

В финале заболевания легкие имеют вид медовых сот, наблюдается формирование легочного сердца. Больные погибают либо от легочно-сердечной недостаточности, либо присоединения интеркуррентных заболеваний.

2) Силикоз

Силикоз или халикоз представляет собой заболевание, которое развивается в результате длительного вдыхания пыли, содержащей свободную двуокись кремния. Большая часть земной коры содержит кремнозем и его окислы.

В легких силикоз проявляется в виде двух основных форм: узелковой и диффузно-склеротической (или интерстициальной).

При узелковой форме в легких находят значительное число силикотических узелков и узлов, представляющих собой милиарные и более крупные склеротические участки округлой, овальной или неправильной формы, серого или серо-черного цвета. При тяжелом силикозе узелки сливаются в крупные силикотические узлы, занимающие большую часть доли или даже целую долю. В таких случаях говорят об опухолевидной форме силикоза легких. Узелковая форма возникает при высоком содержании в пыли свободной двуокиси кремния и при длительном воздействии пыли.

При диффузно-склеротической форме типичные силикотические узелки в легких отсутствуют или их очень мало. Эта форма наблюдается при вдыхании промышленной пыли с малым содержанием свободной двуокиси кремния. При этой форме в легких соединительная ткань разрастается в альвеолярных. Развиваются диффузная эмфизема, деформация бронхов, различные формы бронхиолита, бронхита.

К силикозу часто присоединяется туберкулез. Тогда говорят о силикотуберкулезе, при котором, помимо силикотических узелков и туберкулезных изменений, находят так называемые силикотуберкулезные очаги. Правая половина сердца часто гипертрофирована, вплоть до развития типичного легочного сердца. Больные чаще всего погибают от прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности.

3) Асбестоз

Начало асбестоза достаточно различно. Бывает, что легочные проявления возникают и через 1-2 года контакта с асбестом, но чаще всего – через 10-20лет. Патогенез легочного фиброза неизвестен.

Волокна асбеста, несмотря на большую длину, имеют малую толщину, поэтому они глубоко проникают в альвеолы в базальных отделах легких. Волокна обнаруживаются не только в легких, но в брюшине и других органах. Волокна повреждают стенки альвеол и бронхиол, что сопровождается мелкими геморрагиями.

Канцерогенность асбеста зависит не от его вида, а от длины волокон. Так волокна с крупным размером не обладают канцерогенными свойствами, в то время как мелкие волокна обладают выраженным канцерогенным эффектом. Риск возникновения рака легкого у больных асбестозом увеличивается примерно в 10 раз, а если речь идет о курильщиках, то в 90 раз. У больных асбестозом в два раза чаще выявляется рак пищевода, желудка, толстой кишки. Сейчас доказано, что асбест потенцирует действие других канцерогенов.

4) Бериллиоз

Пыль и пары бериллия очень опасны и чреваты поражением легких и развитием системных осложнений.

В зависимости от растворимости и концентрации бериллия во вдыхаемом воздухе развиваются два типа пневмокониоза: острый и хронический бериллиоз, последний наиболее частый.

Острый бериллиоз обычно возникает при попадании в организм растворимых кислых солей бериллия. Развивается острая бронхопневмопатия. Клинически она появляется сухим кашлем, затрудненным дыханием, лихорадкой и астенией. в результате. Микроскопически такая пневмония носит характер “острой химической пневмонии”. В течение нескольких недель больные могут погибнуть от легочной недостаточности. В менее тяжелых случаях наблюдается полное излечение. При остром бериллиозе гранулем нет.

Хронический бериллиоз часто называют “гранулематозный бериллиоз”, потому что он характеризуется развитием мелких гранулем, напоминающих туберкулезные или саркоидозные.

В отличие от асбестоза бериллиоз не вызывает предрасположенности к раку легкого. При хроническом бериллиозе наряду с поражениями почек гранулематозные изменения наблюдаются в печени, почках, селезенке, лимфотических узлах и коже. При попадании частиц бериллия через поврежденную кожу развивается гранулематозное воспаление с образованием длительно незаживающих ран.

studfiles.net

Добавить комментарий