Истории отрасли – “Основные направления Отраслевая история ВИДы (Вспомогательные исторические дисциплины) История как наука (структура комплекса (структура комплекса)”. Скачать бесплатно и без регистрации.

Для чего изучают историю отрасли

Студенты сороковых и пятидесятых годов помнят, что в учебных планах инженерных специальностей был предусмотрен курс «Истории техники». Важность изучения этой

дисциплины была очевидной. Изучая историю техники, будущие инженеры как бы приобщались к титаническому, а порой и трагическому труду множества предыдущих поколений исследователей, творчески осмысливали явления окружающей природы, закономерности их познания. Использование природных явлений в повседневной жизни, в повышении эффективности и качестве труда, в создании благ цивилизации радикально изменяет мир с каждым новым поколением. Одновременно создаются новые технологические возможности для выявления, осмысления и практического использования новых явлений природы, о существовании которых ранее человек только подозревал, а порой и не догадывался. Так первобытный человек, срываясь с обрыва и падая на землю, вряд ли подозревал о существовании закона всемирного тяготения или размышлял, как это явление влияет на всю вселенную, на движение тел в космосе. Даже образованный по тем временам человек – современник Ивана Грозного – не мог сформулировать и решить задачу, связанную с явлениями электричества и магнетизма. Даже видные ученые конца XIX века не ставили научных проблем, связанных с ядерной энергией. Таких фактов можно назвать много.

Какие наблюдения и размышления привели человека к созданию колеса? Почему о космической ракете задача была сформулирована Циолковским, а не в древнем Китае, где умели неплохо строить ракеты для увеселительных представлений? Почему знаменитая «Катюша» появилась только в 40-х годах ХХ века? Как древние китайцы научились ориентироваться в море по магнитному полю земли? Как аборигены Австралии изобрели бумеранг, не зная законов аэродинамики?

Неизбежно напрашивается вывод, что, если бы все эти и другие открытия и изобретения были бы сделаны на много веков ранее, трудно даже представить себе, как бы в этом случае выглядела человеческая цивилизация в третьем тысячелетии.

Часто утверждается, что многие открытия делаются случайно. С этим трудно согласиться, хотя порой ярый оппонент такой точки зрения и демонстрирует свою неуступчивость. И это потому, что закономерности природы и пути к их открытию часто бывают завуалированы, запрятаны. Их часто очень трудно выявлять.

Но нередко бывает так, что открытие может быть очевидным, как часто говорится, оно «лежит на поверхности». Тысячи людей проходят мимо, не замечая его. И находится некто, «подготовленный» к тому, чтобы это открытие заметить и приспособить к нуждам человека. Что значит «подготовленный»? Во-первых, он должен обладать запасом знаний, близких к этому открытию. Во-вторых, он должен владеть методологией определения кратчайших путей, ведущих к нему. Такой первооткрыватель не будет действовать методом «проб и ошибок ». Это сэкономит ему силы, время, материальные затраты и др.

По мере накопления знаний и технологических возможностей к одному и тому же открытию приходят специалисты разных отраслей. Истории известны многочисленные факты, когда открытия в одной отрасли делают специалисты совсем другой. Нередко встречаются факты, когда одно и то же открытие делается одновременно несколькими авторами, представителями различных отраслей знаний.

Вопрос возникает такой: это случайно или закономерно? По-видимому, можно согласиться с элементом случайности, если говорить, что открытие сделали такие-то конкретные лица. Но то, что оно стало возможным в результате развития некоторых конкретных отраслей знаний трудом предыдущих поколений, то это, безусловно, закономерно.

Из изложенного следует, что знать закономерности творческого поиска в науке, технике не только полезно, но и весьма важно с чисто практической точки зрения. Именно изучению этих закономерностей и посвящается курс «Истории электротехники». Изложенные в работе материалы полезны также при изучении курса «Введение в специальность» для студентов электроэнергетического профиля.

В пределах осознанной и хорошо изученной истории человечества отрывочные знания или представления человека о различных проявлениях электричества или магнетизма превратились в стройную систему научных знаний и исследовательского опыта. Познав неразрывную связь этих двух явлений, человек за короткий срок поставил себе на службу электрическую энергию и электромагнитные колебания. Без них существование нынешней цивилизации совершенно немыслимо.

Может ли кто-нибудь утверждать, что в этих электромагнитных явлениях нам все известно, и все, что может быть в них полезно, у нас поставлено на службу человеку? Нет сомнения, что такое утверждение выглядит опрометчиво. Названная область знаний и практической деятельности бурно развивается и сейчас. Жизнь постоянно ставит новые задачи, которые ученым и инженерам необходимо решать как можно быстрее. Мы постоянно наблюдали ранее элементы конкуренции, соревнования в этих вопросах между научными школами, между странами, между отдельными специалистами. Подобные факты характерны и для нашей эпохи. Знание истории электротехники, закономерностей ее развития, многих уже забытых изобретений, технологических приемов, решений позволяет решать новые задачи эффективнее и на более высоком уровне.

Электротехника – наука о практическом использовании электромагнитных явлений природы. Она не является обособленной отраслью знаний и входит в виде неотъемлемого элемента более широкой области – энергетики. Под «Энергетикой» или «Энергетической системой» следует понимать совокупность естественных (природных) и искусственных (созданных человеком) систем, предназначенных для бесперебойного обеспечения всех видов хозяйства, быта всеми необходимыми видами энергии.

Система знаний о свойствах и взаимодействии энергетических потоков и влияние их на человеческое общество и окружающую среду, энергетическая наука развивается в трех основных направлениях:

1. Изучение природы и свойств больших развивающихся систем в энергетике, совершенствование методов прогнозирования и эксплуатации систем энергетики в связи с социальными и экономическими процессами в стране.

2. Совершенствование способов получения, преобразования, передачи, распределения и использования энергии различных видов и энергоресурсов в целом, снижение потерь энергии, уменьшение их экономического влияния.

3. Создание новых методов и средств получения энергии и преобразования различных видов энергии в электрическую. Здесь энергетика тесно смыкается с физикой.

Энергетика, являясь большой системой, состоит из отдельных подсистем. Они связаны между собой, их раздельное рассмотрение часто оказывается невозможным без учета взаимного влияния, обратных связей. Это – электрические станции, подстанции, сети, электрические машины, аппараты, элементы автоматики и др.

Кроме этого, энергетика связана с рядом научных дисциплин и обычно рассматривается состоящей их отдельных разделов: общая энергетика, управление энергетикой, электро-, гидро- и теплоэнергетика, атомная энергетика и др. В широком плане к энергетике относится и обеспечение топливными ресурсами. Однако следует признать, что такое разделение произошло чисто исторически, в настоящее время оно становится не вполне оправданным. В какой бы подсистеме энергетики ни работал специалист, решение практических задач требует от него широкого профессионального кругозора.

Роль инженера в обществе велика и постоянно возрастает. Перед ним общество ставит задачу непосредственно превращать науку в производительную силу, нацеленную на развитие и совершенствование производственных процессов во всех сферах хозяйствования. Инженер должен быть специалистом, способным на основе своих знаний и опыта творчески, на научном уровне решать стоящие перед ним задачи, затрагивающие самые различные, постоянно расширяющиеся сферы деятельности человека.

В будущем еще заметнее будут проявляться особенности энергетики, связанные с соизмеримостью созданных человеком энергетических установок и естественных

геофизических процессов, влияющих на состояние планеты. Все это налагает особую ответственность на всех специалистов отрасли (а особенно – инженеров) за оптимальность и сбалансированность всех принимаемых решений.

Процесс потребления энергии на нашей планете исторически протекал крайне неравномерно. Наблюдается резкое возрастание потребления энергии, начиная с ХХ века. Если обратиться к цифрам, то за всю историю своего существования человечество израсходовало 900-950 тыс. ТВт·ч энергии всех видов. Однако, 2/3 этого количества приходится на последние 30-40 лет. Увеличение потребления энергии связано с развитием цивилизации, с расширением и углублением знаний человека об окружающем его мире. Практика показывает, что развитие энергетики влияет не только на объемы и эффективность материального производства, но и на культуру, на духовное развитие человека. Хорошо сказал К.Г. Паустовский, что каждая тонна угля – это тепло, свет, лишняя книжка хороших стихов, это спрессованная в черном блестящем камне сила жизни, сила и богатство мыслей и ощущений нашей эпохи.

В нашей стране существует государственная система высшего образования и номенклатура специальностей, соответствующих потребностям общества. Большую группу в ней занимают энергетические специальности, которые в свою очередь подразделяются на электро-, тепло-, гидро-, топливно-энергетические и т.п. специальности. Специальность 311400 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» относится к числу электроэнергетических специальностей.

Система высшего образования, принятая в нашей стране, успешно решает задачу подготовки не только инженеров, но и других квалификаций: бакалавров, магистров, кандидатов и докторов наук. Россия унаследовала от предшествующего исторического периода более 100 млн. граждан, имеющих полное среднее и высшее образование, из них более 3 млн. – высококвалифицированных инженеров в различных отраслях. Страна располагает не менее 30% разведанных в мире энергоресурсов, развитой транспортной системой, мощным энергетическим комплексом, армией высококвалифицированных специалистов. Большая ответственность ложится на управленцев разного уровня и политиков страны за эффективное использование этого потенциала, за то, чтобы он служил каждому гражданину страны и неуклонно развивался.

.

Похожие статьи:

poznayka.org

История отрасли – Энциклопедия по экономике

В течение всей истории отрасли чередование подъемов и спадов не только создавало огромные трудности для производителей, но и мешало развитию топливных рынков на разных уров- [c.63]Но почему Япония должна так опасаться эффекта бумеранга Как показывает история, развивающиеся страны в процессе индустриализации всегда догоняют более развитые, осваивая нижние этажи промышленных технологий. И разве сама Япония не дала пример исключительно мощного эффекта бумеранга в своих ведущих отраслях, которые она создала на базе заимствованных технологий (например, черпая металлургия, производство бытовой электротехники, автомобильная промышленность, приборостроение), а затем использовала для широкого экспортного наступления в США и Западную Европу и в [c.244]

Основные принципы и методы управления социалистической промышленностью впервые в истории были разработаны и проверены на практике нашей страны. Управление социалистической промышленностью в целом, ее отдельными отраслями и предприятиями строится таким образом, чтобы в первую очередь обеспечить бесперебойность и планомерность общественного процесса производства. [c.107]

В современных условиях эффективное развитие любой отрасли промышленности, и особенно нефтяной и газовой, в значительной степени зависит от уровня хозяйственного руководства. На протяжении всей истории развития социалистического производства в нашей стране система хозяйственного руководства промышленностью постоянно совершенствовалась. Изменялись структура органов управления и методы руководства, возникали новые формы и методы управления, планирования и организации производства, углублялась их научная обоснованность. [c.3]

Изучение данной дисциплины требует ясного понимания общих вопросов экономики нефтяной и газовой промышленности, ее особенностей, размещения, истории и перспектив развития. Эти вопросы изучаются в курсе Экономика нефтяной и газовой промышленности , который дает возможность познания конкретного проявления экономических законов социализма в нефтяной и газовой промышленности, закономерностей развития этой промышленности, взаимосвязи различных отраслей внутри нее. [c.11]

В.И. Ленин указывал, что . . . Самое надежное в вопросе общественной науки. . . смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь”1. С учетом этого мы должны констатировать, что отмечающаяся в практике рассогласованность отраслей и интересов производственных коллективов является следствием того, что действующий механизм обобществления труда и производства складывался в условиях сохраняющегося в социалистической экономике товарного характера производства [12]. Поэтому действующие производственные цели часто ориентированы не на достижение результатов, требуемых потребителем, а на производство товарной продукции в виде валовых доходов, что в конечном счете является производством стоимости, а не потребительной стоимости. [c.113]

В истории развития буровых работ начало 50-х годов известно как период коренного технического перевооружения отрасли и широкого внедрения новых технологических и организационных решений. Это способствовало росту коммерческих скоростей бурения в эксплуатационном бурении с 675 до 1082 м/ст.-мес и в разведочном с 197 до 401 м/ст.-мес при увеличении общей проходки на 23% и средних глубин скважин на 12%. [c.57]

На ранних стадиях развития человеческого общества предсказаниями занимались отдельные лица или группа лиц, обычно избранных, составляющих его элиту (жрецы, шаманы и т.п.). Наиболее известна из истории древнего мира группа жрецов из храма в Дельфах, называемая дельфийский оракул . Со временем в процесс предвидения событий вовлекалось все большее количество людей. Усложнение общественной жизни, бурное развитие производительных сил, увеличение взаимозависимости экономики и политики различных стран все больше осложняли процесс предвидения и усиливали необходимость в добротных прогнозах. В наиболее развитых странах начали формироваться институты прогнозирования. Постепенно прогнозирование стало специальностью, возникла новая отрасль науки со своей специфической методологией. [c.9]

Наименьшая удельная проходка эксплуатационного бурения на прирост 1 т нефти до 1965 г. была достигнута в Урало-Волжском районе, который оказал решающее значение в снижении этого показателя в целом по отрасли. В 1966—1975 гг. наибольшая эффективность эксплуатационного бурения была получена в Западной Сибири. Следует отметить, что в Западной Сибири была достигнута наивысшая эффективность эксплуатационного бурения за всю послевоенную историю развития нефтяной промышленности. [c.20]

По Западной Сибири в 1971—1975 гг. было наиболее благоприятное соотношение между приростом добычей нефти и добычей нефти из новых скважин за всю историю развития отрасли. Можно предполагать, что в 1976—1980 гг., когда удельный вес добычи нефти по-Западной Сибири в общей добыче нефти по стране значительна возрастает, соотношение между добычей нефти из новых скважин и абсолютным ее приростом по нефтяной промышленности в целом будет снижаться меньшими темпами. [c.23]

Развитие личного страхования тесно связано с уровнем доходов населения и стабильностью экономики. Рассматривая историю развития личного страхования в России и за рубежом, можно сделать вывод, что страхование — отрасль здоровой экономики. При благоприятных условиях увеличиваются количество и объем страховых операций, появляются новые виды страховых продуктов и т.п. [c.380]

История развития человечества показала, что без статистических данных невозможно управление государством, развитие отдельных отраслей и секторов экономики, обеспечение оптимальных пропорций между ними. Необходимость сбора и обобщения множества данных о населении страны, предприятиях, банках, фермерских хозяйствах и т. д. приводит к существованию специальных статистических служб – учреждений государственной статистики. В зависимости от того, по какой отрасли организуются сбор, обработка и анализ статистических данных, различают статистику населения, промышленности, сельского хозяйства, капитального строительства, финансов и т. д. Все эти разделы статистики призваны вырабатывать методы сбора и обобщения данных, построения сводных показателей для отражения процессов в соответствующей отрасли. Статистика рассчитывает и общеэкономические показатели – валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт, совокупный общественный продукт, национальный доход и т. д. [c.3]

Анализ внешней и внутренней среды организации позволяет оценить стратегию, принятую фирмой в прошлом, и успешность ее реализации в настоящем, а также выявить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. Следующий шаг стратегического анализа должен привести к разработке рекомендаций относительно стратегии, которую фирме целесообразно осуществлять в будущем. Для процветающей фирмы планирование изменений и разработка стратегии — относительно легкая задача, которая сводится к коррекции поведения фирмы на рынке с учетом выявленных тенденций изменения параметров внешней среды. В случае же ухудшений показателей деятельности фирмы, а отрасль переживает кризис или застой, выработка стратегии становится очень сложной, но неизбежной задачей, ибо история свидетельствует, что организации, которые остаются невосприимчивыми к необходимости изменений, как правило, прекращают свое существование. [c.309]

Диверсификация — процесс проникновения фирмы в другие отрасли производства. Стратегия диверсификации используется для того, чтобы организация не стала чересчур зависимой от одного стратегического хозяйственного подразделения. Идея диверсификации имеет многолетнюю историю. В настоящее время многие компании, располагая большими капиталами, получаемыми в основных сферах бизнеса, рассматривают диверсификацию как наиболее подходящий путь для инвестирования капитала и уменьшения степени риска, особенно если дальнейшая экспансия в основных сферах бизнеса ограничена. При осуществлении стратегии диверсификации фирма 1) либо выходит за рамки промышленной цепочки, внутри которой она действовала, и ищет новые виды деятельности, дополняющие существующие в плане технологическом или коммерческом с целью добиться эффекта синергизма (концентрическая диверсификация) 2) либо осваивает виды деятельности, не связанные с ее традиционным профилем, с целью обновления своего портфеля (чистая диверсификация). [c.403]

Всей истории развития организации и структуры управления нефтяной промышленностью присуща общая черта, обусловленная спецификой этой отрасли народного хозяйства,-—наличие территориальных комплексов. Изменению были подвержены организация производства внутри этих комплексов и соответственно с этим и структура управления ими. С ростом объемов производства, совершенствованием его материально-технической базы, повышением квалификации рабочих, руководящих и инженерно-технических работников происходил объективный процесс концентрации и углубления специализации производства, совершенствования организации труда, освобождения основного производства от производственно-технического обслуживания и материально-технического обеспечения. [c.6]

Подытоживая краткий очерк истории технического прогресса в нефтяном хозяйстве мира, следует отметить, что основным фактором, определяющим прогресс техники в отрасли, является спрос. [c.38]

В течение периода действия среднезападного нефтяного пула (дело Madison Oil ) цены демонстрировали жесткость, не имеющую параллелей в истории отрасли .37 [c.424]

С приближающейся отменой государственного регулирования сферы электроснабжения, 200-миллиардный розничный рынок энергокомпаний столкнулся с проблемой, которая никогда прежде участниками этого рынка не возникала почти за всю столетнюю историю отрасли — как продать электроэнергию более эффективно. При регулируемой системе потребители либо оплачивали иногда непомерный счет одной либо, обходились без электричества. Принятый в 1992 году Закон о национальной (National Poli y A t) разрушилмеханизм. Закон позволял компаниям продавать энергию друг другу, предоставляя возможность для конкуренции на оптовом рынке электричества. Закон, который вступил в силу в 1998 году, затрагивает примерно две трети энергокомпаний страны. Результатом, вероятно, будет полная открытая конкуренция за потребителей. [c.107]

Тоёта и Мацусита электрик росли после ВОЙНЬР за счет внутреннего развития, приобретая совсем немного. Если сравнить эту стратегию со стратегией американских, и английских компаний, это даст разительный контраст. Когда мы читаем справочник Муди, мы видим, что история американских компаний — это история приобретений. Рост за счет приобретений ставит несколько проблем. Легкое внедрение в новую отрасль с помощью приобретения компании, действующей в этой отрасли, означает диверсификацию, но синергический эффект теряется, к это ведет в конечном счете к краху. Слабую компанию можно, купив, убрать с рынка и помочь ей выжить, но-это приведет к перерасходу ресурсов. [c.337]

Теперь, когда вс главе стоит Джек Узлч, Дженерал Электрик осуществляет то, что Бизнес Уик называет наиболее крутыми переменами за всю ее 108-летнюю историю . Уэлч так объясняет необходимость перемен Мы хотим быть компанией, которая постоянно обновляется, отбрасывая прошлое, приспосабливаясь к переменам . Уэлч хочет, чтобы Дженерал Электрик сосредоточилась на высокотехнологичных отраслях и услугах и сохранила только те традиционные направления, в которых фирма занимает доминирующее положение и является прибыльной. [c.561]

Нефтяная промышленность занимает особое место в экономике капиталистического мира. Ни одна отрасль не может сравниться с ней по стоимости продаж, а вся собственность оценивается громадной суммой —50 млрд. ф. ст. Несмотря на гигантские размеры отрасли, в ней доминирует небольшая группа международных корпораций. На долю семи монополий, так называемой большой семерки , приходится свыше половины стоимости продаж сырой нефти. Авторы подробно описывают историю развития нефтяной промышленности Запада, показывают, как постепенно крупнейшие компании монополизировали разработку нефтяных ресурсов, хищнически эксплуатируя их. Большой интерес представляет та часть книги, которая посвящена драматическим событиям середины 70-х годов и проблемам функционирования нефтяной отрасли экономики капиталистического мира в современных условиях. [c.4]

Организация производственного процесса в нефтяном районе весьма динамична и отражает движение многогранных процессов, обусловленных изменениями объемов нефтедобычи, бурения, нефтепромыслового строительства, улучшением технической основы производства, совершенствованием технологии, общим прогрессом в стране и отрасли. За более чем полувековую историю развития нефтяной промышленности проведена огромная работа по выработке форм и методов организации и управления нефтяным производством в отрасли и нефтяных районах. С орга-низационной точки зрения представляется возможным выделить, несколько наиболее характерных периодов развития организации производства и управления. Свое начало советская нефтяная промышленность берет с декрета О национализации нефтяной промышленности . В этот период основными поставщиками нефти в p are-4wH “Asef4aagflfa –H Грозненский район. Основной [c.17]

Банк предоставляет долгосрочные кредиты сроком от 7—12 (промышленность) до 20 лет (инфраструктура) развивающимся странам, кредиты на малорентабельные проекты — до 40 лет из 1—2% годовых. Кроме того, ЕИБ дает гарантии частным и государственным предприятиям. Цель кредитной деятельности ЕИБ освоение наименее развитых районов стран ЕС реконструкция и строительство предприятий, которые не могут быть осуществлены за счет ресурсов одной страны модернизация отраслевой структуры в рамках специализации и кооперирования производства создание совместных хозяйственных объектов, представляющих общий интерес для стран ЕС развитие приоритетных отраслей — производства стали, угля, энергетики. С 1987 г. ЕИБ участвовал в проектном финансировании сооружения туннеля под Ла-Маншем. Это крупнейший объект в истории ЕИБ. Членами ЕИБ являются 15 стран ЕС. Это институт с автономным юридическим и финансовым статусом. Его руководящие органы — Со- [c.487]

История ОАО Промтрактор способна поразить воображение как специалистов, так и простых наблюдателей. Первые наверняка внесут ее в академические анналы как редкий опыт перестройки предприятия за счет скудных собственных ресурсов в условиях колоссального спада производства. Оказывается, можно сделать менеджеров инициативными и иметь полный контроль над ними, можно раздробить машиностроительный гигант на десятки мелких фирм и в то же время сохранить производство основного продукта, да еще финансировать НИОКР. А неспециалисту будет удивительно, что, несмотря на все усилия, история может окончиться ничем. Но это правда, потому что дело происходит с такой отраслью, где одних внутренних реформ мало для реального подъема предприятия. [c.337]

Первый оратор превращается теперь в регулировщика движения. Люди выходят на сцену, рассказывают свои краткие одно/двухминутнью истории успеха и, улыбаясь, садятся на свои места. Эти люди уже получили образование. Поэтому Вы будете уверены, что будут даны ответы на все пять ключевых вопросов. Постарайтесь смешать этих людей – чтобы выступали люди различных типов, разного роста и с разной фигурой, с различным складом мыслей и различным образом действий внутри Вашей отрасли бизнеса и т.д. [c.169]

Наши директора отнюдь не исключение. Д. Берч, профессор Масса-чусетского технологического института и президент компании Ког-нетикс , собрал данные об истории становления, развития и ликвидации 12 млн самостоятельных предприятий на протяжении 18 лет. Данные его анализа показали, что примерно 50% всех предпринимателей (независимо от отрасли или сферы хозяйствования), которые вели бизнес в 1983 г., полностью были вытеснены своими конкурентами к 1988 г. Так что средняя продолжительность жизни компании в США составляет около пяти лет. По данным другого обследования, в 1986 г. в США обанкротились 61 232 компании. Среди них было немало высокорентабельных, внешне и по бухгалтерской отчетности весьма преуспевающих фирм. Главной же причиной их банкротства, как и всех остальных предприятий, был недостаток денежных средств (порой на очень короткое время), неумелое ведение своего бюджета движения денежных средств. Просто у них вовремя не хватило денег, чтобы финансировать какие-то операции или намеченные программы НИОКР и маркетинга. [c.44]

economy-ru.info

История отрасли пособие

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ им. В.В. Куйбышева)

В.Г. Шамшин

История технических средств коммуникации

(Учебно-методическийкомплекс)

Издание второе, дополненное и исправ-

ленное

Рекомендовано Дальневосточным региональным учебно-методическимцентром

в качестве учебного пособия для студентов радиотехнических специальностей

Владивосток

2008

Содержание |

|

Введение | 3 |

1. Развитие электротехники и начало электроники | 6 |

2. Электронные компоненты | 26 |

3. Электрическая связь | 47 |

3.1. Телеграфная связь | 48 |

3.2. Телефонная связь | 63 |

4. Радиотехнические устройства | 85 |

5. Звукозапись и звуковоспроизведение | 108 |

6. Телевидение | 122 |

7. Вычислительная техника | 145 |

7.1. Первые счетные приспособления | 147 |

7.2. Счетные машины | 158 |

7.3. Зарубежные вычислительные машины | 177 |

7.4. Отечественная вычислительная техника | 189 |

Биографические данные | 201 |

Методические материалы | 209 |

1. Рабочая учебная программа | 209 |

2. Тестовые вопросы для итогового контроля | 211 |

Библиографический список | 220 |

История людьми творится И пишется история людьми, Но, чтобы истины в истории добиться, Соленым потом нужно изойти.

В.Шамшин

ВВЕДЕНИЕ

Развитие цивилизации невозможно представить без соответствующего развития средств труда, объединенных понятием “технические устройства”.

На начальном этапе техника(тэхнэ – греч.) представляла собой набор практических знаний, применяемых в жизни человека, от отдельных простейших орудий до достаточно сложных технических устройств. В этот период технические знания сформировались как практические навыки, набор технологических и конструкторских приемов. По мере развития промышленного производства (с середины XVIII в.) технические знания стали использоваться в качестве приложений к различным областям естествознания. В дальнейшем технические знания выделились в самостоятельное направление развития науки, приведшее к формированию инженерных наук. В настоящее время под техникой принято понимать совокупность различных видов технической деятельности от научно-техническихисследований и проектирования отдельных устройств или систем до их производства и эксплуатации. Также к технике относят совокупность технических знаний и умений, способы, методы и приемы взаимоотношений.

Одной из таких отраслей является радиоэлектроника – наука о технике приема, передачи и обработки информации (разъяснение, сообщение – лат.) с помощью электрических и электромагнитных процессов, вследствие расширения коммуникативности между членами общества и отдельными его группами. В начале эта потребность проявлялась в виде простого отражения -изменений окружающей среды, затем, с появлением и развитием технических устройств, были созданы сложные системы по сбору и обработке информации. Имеется множество определений понятия”информация”: от наиболее общего философского (“информация есть отражение реального мира”, “информация есть снятая неопределенность” и т.д.) до практического (“информация есть все сведения о событиях в общественной жизни, яв-

лениях природы, о процессах в технических устройствах, являющиеся объектом хранения, передачи, преобразования”).

Вобщем случае к информации предъявляется ряд требований. Она должна быть достоверной – отражающей истинное состояние, полной – достаточной для понимания и принятия решения, актуальной – важной для настоящего времени, адекватной – соответствующей реальному состояния рассматриваемого объекта или протекающего процесса.

Взависимости от конкретных условий процесс передачи, приема и хранения информации может быть осуществлен непосредственно(устно или

письменно) или при помощи различных технических средств. Техническими средствами производства информации являются радиоэлектронное, программное и математическое обеспечение. Информация, зафиксированная в некоторой материальной форме, называется сообщением и может быть передана с помощью специальных сигналов. Под сигналом принято понимать физический процесс, распространяющийся в пространстве и времени, параметры которого способны отображать(содержать) сообщение. Сигнал может быть звуковым, световым и др. В настоящее время наиболее распространенным видом передачи информации является электрический сигнал, один из параметров которого (амплитуда, частота, фаза) изменяется в зависимости от характера сообщения. Обобщенная схема приема-передачиинформации на основе электрического сигнала представлена на рис.1.

Рис.1. Общая схема передачи информации

Коммуникационные технологии обеспечивают передачу информации соответствующими техническими средствами, а именно – с помощью телеграфа и телефона, радио, телевидения и других телекоммуникационных устройств. Обработка полученной информации производится средствами -вычислительной техники.

Любая коммуникативная система содержит передающую и приемную части, работа которых осуществляется в определенном диапазоне частот (длин волн) изменения электрических сигналов.

В зависимости от объема и вида передаваемой информации, требуемой дальности передачи устанавливается несущая частота передающего электрического сигнала. Общепринято частотное разделение электромагнитных волн на несколько диапазонов.

Электрический сигнал во времени может изменяться непрерывно или дискретно. В первом случае информация, отображаемая с помощью непрерывных сигналов, называется аналоговой, а во втором, когда информация отображается с помощью дискретных сигналов, она носит название импульсной или цифровой.

|

| Таблица 1. |

Распределение частотного диапазона | ||

|

|

|

Диапазон волн | Частота, мГц | Область применения |

| (Длина волны, м) |

|

Сверхдлинные | 0,003 – 0.03 (105 – 104) | Радиотелеграфия |

Длинные | 0.03- 0.3 (104 –103) | Радиовещание, |

|

| гидролокация. |

Средние | 0.3 – 3 (103 – 102) | Радиовещание. |

Короткие | 3 – 30 (100 – 10) | Радиовещание, радио- |

|

| связь. |

Ультракороткие: | 30 – 300 (10-1) | Радиовещание, телеви- |

метровые |

| дение, радиолокация. |

дециметровые | 300 – 3000 (1- 0.1) | Телевидение, радиоло- |

| 3*103–3*104 (0.1– 0.01) | кация, сотовая связь. |

сантиметровые | Радиолокация. | |

миллиметровые | 3*104-3*105 (10-2–10-3) | Радиолокация. |

Историческое развитие техники, представляемое не только как история создания отдельных технических средств, но и как история технических решений и проектов, позволяет оценить взаимосвязь общественного и технического прогресса, а также ум и изобретательность создателей техники. История техники показывает процесс создания различных технических – уст ройств и систем, роль личности в этом процессе. Знание истории техники может стать основой реализации как ранее представленных, так и новых идей. При этом необходимо иметь в виду, что на том или ином этапе степень развития техники определялся уровнем познания законов природы и потребностями общества.

Настоящее учебное пособие, не являясь описанием истории развития радиоэлектроники и радиоэлектронных устройств в полном понимании, представляет собой в большей степени справочник основных открытий и изобретений в рассматриваемой области.

1.РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

ИНАЧАЛО ЭЛЕКТРОНИКИ

Отыщи всему начало и ты многое поймешь.

Козьма Прутков

Изучение электрических и магнитных явлений, разработка способов производства, передачи, измерения электрической энергии связано с научной и экспериментальной деятельностью многих поколений ученых и инженеров.

Развитие знаний об электричестве и электромагнитных явлениях можно -условно разделить на несколько этапов. На первом этапе примерно до середины XVII в. происходило наблюдение, сбор первичной информации и начало использования естественных магнитных материалов.

Из истории известно, что в Индии магниты использовались для извлечения железных наконечников стрел из тел раненных воинов, в древней Греции в Фалесе было открыто притяжение янтаря, натертого мехом, в Китае уже применялись “югоуказатели”, представлявшие собой магнитные стрелки.

В XIII в. удалось установить ряд свойств магнитов: существование разноименных полюсов, распространение магнитных воздействий через различные тела, наличие магнитного полюса земли.

На втором этапе началось активное изучение свойств электричества и магнетизма, открытие основных их закономерностей и свойств.

Третий этап, на котором электротехника становится самостоятельной отраслью знания и техники, характеризуется активным использованием электрического тока в жизни, созданием базовых устройств генерирования, передачи и потребления электрического тока.

Накопление знаний в области электротехники привело к появлению целого ряда научных направлений, в последующем выделившихся в самостоятельные отрасли. С середины XX в. электричество проникло во все области человеческой жизни.

Хронология

VI в. до н.э.. Пифагор, проводя эксперименты в области акустики, устанавливает связь между высотой тона и длиной струны или трубы.

Появление первых сведений об электричестве и магнетизме: открытие свойств натертого янтаря (электрона – греч.) притягивать легкие предметы, а магнита – железные.

IV в. до н.э. Вывод представлений о распространении звука в воздухе (звучащее тело вызывает сжатие и разрежение воздуха).

III в. до н.э. Открытие Евклидом закона прямолинейного распространения света и закона отражения.

XIII в. Г.Бекон (Англия) открыл существование магнитных полюсов и осевое расположение магнитов, воздействие магнитов на металлические предметы через различные материалы (бумагу, ткани).

1269 г. Пьер Перегрино(Франция) подготовил первый рукописный трактат по магнетизму “О магнитах”, где дал описание методов определения полярности магнита, взаимодействия полюсов, намагничивание прикосновением, явление магнитной индукции, некоторое техническое применение магнитов и т.п. Трактат был опубликован в1558 г. На основе своих выводов Перегрино произвел градуировку компаса.

XV в. Леонардо да Винчи на основе своих исследований по отражению звука сформулировал принцип независимости распространения звуковых волн от различных источников.

XVI в. Английский врач Вильям Гильберт, на основе большого количества проведенных опытов сделал выводы оналичии магнитных свойств земли, электрических свойств серы, смол, произвел деление тел по отношению к электричеству на электрики и диэлектрики.

1600 г. Уильям Гильберт разделил все тела на”электрические”, электризующиеся при трении, и “неэлектрические”, которые трением не электризуются.

1650 г. Бургомистр Отто Герике(Германия) изготовил шар из серы, насадил его на железный стержень, укрепленный на деревянном штативе. При вращении шара с помощью специальной ручки и одновременном прикосновении к нему ладонями рук иликакого-либоматериала происходила его электризация. Таким образом была создана первая простейшая электростатическая машина (ЭСМ), которую можно было использовать для получения электрических зарядов искусственным способом. Герике наблюдал электрическое притяжение и отталкивание, т. е. электростатическую индукцию, эффект острия, электропроводность льняной нити, которой шар передавал свою способность притягивать легкие тела и др.

1675 г. Исаак Ньютон в статье, доложенной Королевскому обществу, предложил в электростатической машине вместо серного шара использовать стеклянный и дополнить ее ручным приводом.

Оле Ремер (Дания) впервые определяет скорость света 214000 км/с.

1700 г. Франсис Хоксби использовал в качестве источника”электрической силы” стеклянную трубку, потираемую рукой, бумагой или меховой шкуркой. Впоследствии он стал использовать снабженный ручным приводом вращающийся стеклянный шар.

1729 г. Английский академик Стефан Грей открыл способность стеклянной трубки притягивать легкие тела, а также способность тела пропускать электрические заряды от стеклянной трубки другим телам(явление электропроводности). Он установил, что электричество способно передаваться от одних тел к другим по металлической проволоке. Подтвердил деление тел на проводники (металлические материалы) и непроводники (шелковая нить).

1733 г. Член Парижской академии наук Шарль Дюфе сделал открытие о наличии двух видов электричества, установил эффект притяжения разноименных зарядов и отталкивания одноименных.

1742 г. Английский ученый Жан ТеофильДезагюлье ввел понятия “проводник” и “непроводник” электричества.

1744 г. Электростатическая машина (ЭСМ) дополнена элементом, названным позднее кондуктором– металлической трубкой, подвешенной на шелковых нитях. Кондуктор был приспособлен для сбора электрических зарядов. После создания лейденской банки кондуктор стал использоваться для передачи зарядов от ЭСМ банке.

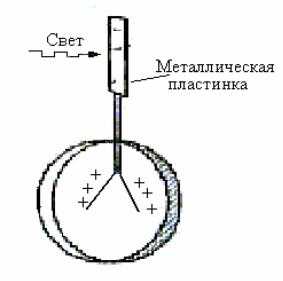

1745 г. Значительный вклад в развитие знаний об атмосферном электричестве сделан М.В.Ломоносовым и Г.В.Рихманом, которые создали первую отечественную электротехническую лабораторию, где изготовили первый электрический измерительный прибор– электрический указатель, способный измерять “большую или меньшую степень электричества”. Прибор состоял из деревянной пластины с делениями, около которой вертикально укреплялась металлическая линейка, соединенная с прутом. К верхнему концу линейки прикреплялась нить длиной60 см. Уровень электрического тока определялся по углу отклонения нити от электризованной линейки. Электрический указатель они использовали при измерении показателей атмосферного электричества в громовой машине. Машина представляла собой вертикальный металлический прут длиною примерно1.8 м, пропущенный из комнаты наружу через бутылку. Нижний конец прута проволокой соединялся непосредственно с прибором – электрометром.

Голландский физик Лейденского университета Питер ван Мушенбрук и немецкий прелат Эвальд фон Клейст независимо друг от друга изобрели первый электрический конденсатор– “лейденскую банку». “…Стеклянная банка, частично заполненная водой и закрытая пробкой. Металлический штырь с подсоединенным к нему проводом погружается в воду. Провод через пробку выводится наружу. Когда провод подсоединяется к устройству, производящему статическое электричество, то банка сохраняет это электричество так, что его можно использовать в дальнейшем”. В 1746 г. поя-

вились различные модификации лейденской банки с обкладками из фольги,

металлических опилок и т.д. Банка позволяла накапливать достаточно большие электрические заряды.

1746 г. Б.Вильсон установил закономерность, что количество электричества, собираемое лейденской банкой, пропорционально размерам пластин, помещенных в банку, и обратно пропорционально толщине изоляции между ними.

Рис.2. Лейденская банка

Проведены первые опыты по определению дальности и скорости действия электрического тока. Один из таких опытов проводил парижский врач Луи-ГильомЛемонье. В правой руке Лемонье держал заряженный лейденский сосуд. Выводом внутренней обкладки он мог касаться провода длиной в 1800 м. В левой руке Лемонье держал провод такой же длины, проложенный параллельно первому. Другие концы обоих проводов держал в руках ассистент. Лемонье прикасался выводом внутренней обкладки к первому проводу, при этом оба экспериментатора испытывали электрический удар. Ассистент должен был определить промежуток времени между моментом образо-

вания искры при замыкании цепи и моментом ощущения электрического удара. Лемонье и его ассистент менялись местами. В результате был сделан вывод, что электричество распространяется со скоростью, по крайней мере в 30 раз превышающей скорость звука. При этом Лемонье высказал предположение о непостоянстве скорости распространения электричества.

1747 г. Ж.Холле изобрел для определения наличия электрического заряда прибор, названный электроскопом.

Классический электроскоп содержит металлический стержень, к верхнему концу которого прикреплен металлический шарик(пластинка), а к нижнему – лепестки (стрелка). При наличии зарядов лепестки или стрелка отклонятся на некоторый угол по отношению к стержню.

1749 г. Американский учёный Бенджамин Франклин (автор декларации о независимости США) доказал, что молния имеет электрическую природу. Для сбора атмосферного электричества с целью заряда лейденской банки он

использовал воздушный змей с прикрепленным в верхней части металлическим прутом. На основе своих опытов предложил молниеотвод.

1750 г. Б.Франклин дал первое объяснение принципа действия лейденской банки, изготовил плоский воздушный конденсатор. Предложил разделить электричество на виды в зависимости от его воздействия на материалы (притяжение и отталкивание). Обнаружил влияние электрического разряда на намагничивание железа.

Рис.3. Электроскоп

1753 г. Сделано первое достоверно известное предложение использовать электричество (статическое) для передачи сообщений. Некий автор “С. М.” предлагал провести между двумя пунктами параллельные провода с использованием изоляторов из стекла (или другого подходящего материала) на опорах, установленных через определенные промежутки. Проводов должно быть столько, сколько букв в алфавите. Передача каждой буквы должна осуществляться путем приведения в соприкосновение кондуктора электризационной машины и соответствующего провода. На приемном пункте, согласно предложению, следовало подвесить шары, к которым должны были притягиваться листки из бумаги и т. п. с нанесенными на них буквами “С. М.”.

Дж.Беккариа показал, что электрический заряд в проводнике распределяется по его поверхности.

1759 г. Петербургский академик Франц Этинус впервые высказал мысль о связи электрических и магнитных явлений. Изготовил воздушный конденсатор. Он доказал, что “степень электричества”, накапливаемого лейденской банкой, определяется площадью поверхности обкладок(S) и расстоянием между ними (d):

studfiles.net

Для чего изучают историю отрасли

Студенты сороковых и пятидесятых годов помнят, что в учебных планах инженерных специальностей был предусмотрен курс «Истории техники». Важность изучения этой

дисциплины была очевидной. Изучая историю техники, будущие инженеры как бы приобщались к титаническому, а порой и трагическому труду множества предыдущих поколений исследователей, творчески осмысливали явления окружающей природы, закономерности их познания. Использование природных явлений в повседневной жизни, в повышении эффективности и качестве труда, в создании благ цивилизации радикально изменяет мир с каждым новым поколением. Одновременно создаются новые технологические возможности для выявления, осмысления и практического использования новых явлений природы, о существовании которых ранее человек только подозревал, а порой и не догадывался. Так первобытный человек, срываясь с обрыва и падая на землю, вряд ли подозревал о существовании закона всемирного тяготения или размышлял, как это явление влияет на всю вселенную, на движение тел в космосе. Даже образованный по тем временам человек – современник Ивана Грозного – не мог сформулировать и решить задачу, связанную с явлениями электричества и магнетизма. Даже видные ученые конца XIX века не ставили научных проблем, связанных с ядерной энергией. Таких фактов можно назвать много.

Какие наблюдения и размышления привели человека к созданию колеса? Почему о космической ракете задача была сформулирована Циолковским, а не в древнем Китае, где умели неплохо строить ракеты для увеселительных представлений? Почему знаменитая «Катюша» появилась только в 40-х годах ХХ века? Как древние китайцы научились ориентироваться в море по магнитному полю земли? Как аборигены Австралии изобрели бумеранг, не зная законов аэродинамики?

Неизбежно напрашивается вывод, что, если бы все эти и другие открытия и изобретения были бы сделаны на много веков ранее, трудно даже представить себе, как бы в этом случае выглядела человеческая цивилизация в третьем тысячелетии.

Часто утверждается, что многие открытия делаются случайно. С этим трудно согласиться, хотя порой ярый оппонент такой точки зрения и демонстрирует свою неуступчивость. И это потому, что закономерности природы и пути к их открытию часто бывают завуалированы, запрятаны. Их часто очень трудно выявлять.

Но нередко бывает так, что открытие может быть очевидным, как часто говорится, оно «лежит на поверхности». Тысячи людей проходят мимо, не замечая его. И находится некто, «подготовленный» к тому, чтобы это открытие заметить и приспособить к нуждам человека. Что значит «подготовленный»? Во-первых, он должен обладать запасом знаний, близких к этому открытию. Во-вторых, он должен владеть методологией определения кратчайших путей, ведущих к нему. Такой первооткрыватель не будет действовать методом «проб и ошибок ». Это сэкономит ему силы, время, материальные затраты и др.

По мере накопления знаний и технологических возможностей к одному и тому же открытию приходят специалисты разных отраслей. Истории известны многочисленные факты, когда открытия в одной отрасли делают специалисты совсем другой. Нередко встречаются факты, когда одно и то же открытие делается одновременно несколькими авторами, представителями различных отраслей знаний.

Вопрос возникает такой: это случайно или закономерно? По-видимому, можно согласиться с элементом случайности, если говорить, что открытие сделали такие-то конкретные лица. Но то, что оно стало возможным в результате развития некоторых конкретных отраслей знаний трудом предыдущих поколений, то это, безусловно, закономерно.

Из изложенного следует, что знать закономерности творческого поиска в науке, технике не только полезно, но и весьма важно с чисто практической точки зрения. Именно изучению этих закономерностей и посвящается курс «Истории электротехники». Изложенные в работе материалы полезны также при изучении курса «Введение в специальность» для студентов электроэнергетического профиля.

В пределах осознанной и хорошо изученной истории человечества отрывочные знания или представления человека о различных проявлениях электричества или магнетизма превратились в стройную систему научных знаний и исследовательского опыта. Познав неразрывную связь этих двух явлений, человек за короткий срок поставил себе на службу электрическую энергию и электромагнитные колебания. Без них существование нынешней цивилизации совершенно немыслимо.

Может ли кто-нибудь утверждать, что в этих электромагнитных явлениях нам все известно, и все, что может быть в них полезно, у нас поставлено на службу человеку? Нет сомнения, что такое утверждение выглядит опрометчиво. Названная область знаний и практической деятельности бурно развивается и сейчас. Жизнь постоянно ставит новые задачи, которые ученым и инженерам необходимо решать как можно быстрее. Мы постоянно наблюдали ранее элементы конкуренции, соревнования в этих вопросах между научными школами, между странами, между отдельными специалистами. Подобные факты характерны и для нашей эпохи. Знание истории электротехники, закономерностей ее развития, многих уже забытых изобретений, технологических приемов, решений позволяет решать новые задачи эффективнее и на более высоком уровне.

Электротехника – наука о практическом использовании электромагнитных явлений природы. Она не является обособленной отраслью знаний и входит в виде неотъемлемого элемента более широкой области – энергетики. Под «Энергетикой» или «Энергетической системой» следует понимать совокупность естественных (природных) и искусственных (созданных человеком) систем, предназначенных для бесперебойного обеспечения всех видов хозяйства, быта всеми необходимыми видами энергии.

Система знаний о свойствах и взаимодействии энергетических потоков и влияние их на человеческое общество и окружающую среду, энергетическая наука развивается в трех основных направлениях:

1. Изучение природы и свойств больших развивающихся систем в энергетике, совершенствование методов прогнозирования и эксплуатации систем энергетики в связи с социальными и экономическими процессами в стране.

2. Совершенствование способов получения, преобразования, передачи, распределения и использования энергии различных видов и энергоресурсов в целом, снижение потерь энергии, уменьшение их экономического влияния.

3. Создание новых методов и средств получения энергии и преобразования различных видов энергии в электрическую. Здесь энергетика тесно смыкается с физикой.

Энергетика, являясь большой системой, состоит из отдельных подсистем. Они связаны между собой, их раздельное рассмотрение часто оказывается невозможным без учета взаимного влияния, обратных связей. Это – электрические станции, подстанции, сети, электрические машины, аппараты, элементы автоматики и др.

Кроме этого, энергетика связана с рядом научных дисциплин и обычно рассматривается состоящей их отдельных разделов: общая энергетика, управление энергетикой, электро-, гидро- и теплоэнергетика, атомная энергетика и др. В широком плане к энергетике относится и обеспечение топливными ресурсами. Однако следует признать, что такое разделение произошло чисто исторически, в настоящее время оно становится не вполне оправданным. В какой бы подсистеме энергетики ни работал специалист, решение практических задач требует от него широкого профессионального кругозора.

Роль инженера в обществе велика и постоянно возрастает. Перед ним общество ставит задачу непосредственно превращать науку в производительную силу, нацеленную на развитие и совершенствование производственных процессов во всех сферах хозяйствования. Инженер должен быть специалистом, способным на основе своих знаний и опыта творчески, на научном уровне решать стоящие перед ним задачи, затрагивающие самые различные, постоянно расширяющиеся сферы деятельности человека.

В будущем еще заметнее будут проявляться особенности энергетики, связанные с соизмеримостью созданных человеком энергетических установок и естественных

геофизических процессов, влияющих на состояние планеты. Все это налагает особую ответственность на всех специалистов отрасли (а особенно – инженеров) за оптимальность и сбалансированность всех принимаемых решений.

Процесс потребления энергии на нашей планете исторически протекал крайне неравномерно. Наблюдается резкое возрастание потребления энергии, начиная с ХХ века. Если обратиться к цифрам, то за всю историю своего существования человечество израсходовало 900-950 тыс. ТВт·ч энергии всех видов. Однако, 2/3 этого количества приходится на последние 30-40 лет. Увеличение потребления энергии связано с развитием цивилизации, с расширением и углублением знаний человека об окружающем его мире. Практика показывает, что развитие энергетики влияет не только на объемы и эффективность материального производства, но и на культуру, на духовное развитие человека. Хорошо сказал К.Г. Паустовский, что каждая тонна угля – это тепло, свет, лишняя книжка хороших стихов, это спрессованная в черном блестящем камне сила жизни, сила и богатство мыслей и ощущений нашей эпохи.

В нашей стране существует государственная система высшего образования и номенклатура специальностей, соответствующих потребностям общества. Большую группу в ней занимают энергетические специальности, которые в свою очередь подразделяются на электро-, тепло-, гидро-, топливно-энергетические и т.п. специальности. Специальность 311400 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» относится к числу электроэнергетических специальностей.

Система высшего образования, принятая в нашей стране, успешно решает задачу подготовки не только инженеров, но и других квалификаций: бакалавров, магистров, кандидатов и докторов наук. Россия унаследовала от предшествующего исторического периода более 100 млн. граждан, имеющих полное среднее и высшее образование, из них более 3 млн. – высококвалифицированных инженеров в различных отраслях. Страна располагает не менее 30% разведанных в мире энергоресурсов, развитой транспортной системой, мощным энергетическим комплексом, армией высококвалифицированных специалистов. Большая ответственность ложится на управленцев разного уровня и политиков страны за эффективное использование этого потенциала, за то, чтобы он служил каждому гражданину страны и неуклонно развивался.

.

studfiles.net

История лакокрасочной промышленности, ее развитие от царской России до наших дней

Многие из нас, чтобы улучшить внешний вид жилого помещения, или автомобиля, да и просто, потерявшего свой блеск предмета, пользуются разнообразными лаками и красками. Эти средства помогают существенно сократить расходы, ведь банка краски стоит дешевле, чем новый дверной косяк, например. Банка лака или краски стала незаменимым предметом в нашем хозяйстве.

История промышленности

Однако, мало кто задумывался об истории появления этих средств, существенно облегчивших и труд людей, и их быт. Ведь давно замечено что, покрытая лаком, или краской деревянная поверхность намного прочней и долговечней. Это позволяло оконным рамам служить дольше. Комфортно и уютно выглядят свежевыкрашенные скамейки в садах и парках.

Однако, мало кто задумывался об истории появления этих средств, существенно облегчивших и труд людей, и их быт. Ведь давно замечено что, покрытая лаком, или краской деревянная поверхность намного прочней и долговечней. Это позволяло оконным рамам служить дольше. Комфортно и уютно выглядят свежевыкрашенные скамейки в садах и парках.

Обветшалые и облезлые здания обретают новую жизнь после покраски. Вот как может преобразить нашу жизнь краска! А покрытый лаком паркет становился более устойчивым к коррозии и предавал комнате совсем другой статус. К тому же, и с эстетической точки зрения, приведённые примеры использования красок и лака, смотрятся гораздо выигрышней. Давайте же посмотрим в прошлое, и познакомимся с некоторыми фактами из истории этих предметов.

Зарождение лакокрасочной промышленности в царской России

У зарождающегося лакокрасочного производства был сложный и извилистый путь. Сначала, это были одинокие ремесленники, которые в кустарных условиях решили делать краски для хозяйственных нужд. Немного позже они стали объединяться в ремесленные артели. Естественно, что качество выделываемой ими продукции была далека от современных стандартов, и этого от них никто не требовал.

У зарождающегося лакокрасочного производства был сложный и извилистый путь. Сначала, это были одинокие ремесленники, которые в кустарных условиях решили делать краски для хозяйственных нужд. Немного позже они стали объединяться в ремесленные артели. Естественно, что качество выделываемой ими продукции была далека от современных стандартов, и этого от них никто не требовал.

Технология того производства была очень условной. Всё делалось на глаз, в не самых подходящих условиях, что, конечно же, сказывалось на качестве конечного продукта.

Объёмы производства лакокрасочных средств также были малы, и не могли удовлетворить всё возрастающий спрос. Например, в 1814 году, в Российской империи произведено всего лишь 100 тонн всяческой краски, что для огромной страны было очень мало, и эти показатели не отвечали увеличивающимся требованиям россиян. Но, и производительных мощностей катастрофически не хватало. Тогда как спустя столетие, в 1913 году, российская лакокрасочная промышленность показывала совсем другие результаты.

Приведём лишь статистику только по некоторым видам красок.

- Лаки на масляной и спиртовой основе – 3.258 тонн.

- Эмалевая лакокрасочная продукция – 624 тонны.

- Тёртые краски на масляной основе – 13. 725 тонны.

- Олифа – 10. 428 тонн.

Согласитесь, впечатляющий рост производства по всем показателям. А если учесть, что всего лишь 20 процентов сырьевых материалов было привезено из-за границ государства, весь остальной объём обеспечивался отечественными производителями, то это можно назвать выдающимся результатом. Пожалуй, лучшим, среди всех европейских держав в лакокрасочной отрасли. К моменту смены политического строя 1917 года, в нашей родной стране насчитывалось около ста мелких и средних заводов лакокрасочного производства кустарно ремесленного профиля.

Развитие лакокрасочной промышленности в Советском союзе

После Великой октябрьской революции, произошёл основополагающий сдвиг в области производства лакокрасочной продукции. За преобразование механизма работы этого направления взялись в начальные же пятилетки, прекрасно осознавая важность данной продукции. С каждым годом возрастал на неё спрос среди населения и государственных предприятий других отраслей. Успешная индустриализация экономики вела за собой усовершенствование технических мощностей и хозяйственных баз, что увеличивало потребность лакокрасочных материалов.

После Великой октябрьской революции, произошёл основополагающий сдвиг в области производства лакокрасочной продукции. За преобразование механизма работы этого направления взялись в начальные же пятилетки, прекрасно осознавая важность данной продукции. С каждым годом возрастал на неё спрос среди населения и государственных предприятий других отраслей. Успешная индустриализация экономики вела за собой усовершенствование технических мощностей и хозяйственных баз, что увеличивало потребность лакокрасочных материалов.

Для повышения производительности, по всей стране возводились сотни лакокрасочных заводов и фабрик, призванных удовлетворить спрос.

Вместе с этим активно решались вопросы по организации отечественной базы сырья, что позволяло не зависеть от западных поставщиков. Это имело ещё и политическое значение, так как противостояние Запада и Советской России, в свете недавно закончившейся войны, только усиливалось. Не маловажным фактором повышения производительности была и подготовка доморощенных специалистов. По всей стране открывались специализированные факультеты по изучению лакокрасочного дела. За основу брались лучшие мировые образцы.

Тогда же началась систематизация научных исследований, направленная как на улучшение существующего выбора лакокрасочного ассортимента, так и на изобретение новых видов красок и лаков, которые отвечали бы требованиям времени.

В начале существования советской власти, в сегменте лакокрасочной промышленности, большую долю имели лаки из битума, олифа, масляные тёртые красители, канифольномасляные лаки и всяческие эмали, сделанные на этой основе. В третьей и четвёртой пятилетках, началось движение в сторону принципиального преобразования всей лакокрасочной промышленности. Это было обоснованным требованием времени. Возводились машиностроительные и другие высокотехнологические производства, где требовалась дополнительная защита поверхности от внешних воздействий.

Основным наиболее целесообразным направлением было признано производство синтетических плёнко-образовательных средств в промышленном масштабе.

В те же годы в Советском союзе организовали производство эмалевых лаков, основой которым служили целлюлозный нитрат, алкиды лаков и фенольные смолы. Перед началом Второй мировой войны, отечественное суммарное производство красок и лаков всех видов и марок превысило 270 тысяч тонн. Это позволило более, или менее, удовлетворить внутренний спрос, и начать налаживать контакты для возможного экспорта за границу.

История промышленности России

После окончания Второй мировой войны, в лакокрасочной промышленности начался новый этап. Его можно назвать периодом стремительного развития, модернизации технологических мощностей. В отрасль пришли большие финансовые средства и новейшие технические разработки. В совокупности всё это подняло лакокрасочное производство на новый, недосягаемый до того, уровень.

После окончания Второй мировой войны, в лакокрасочной промышленности начался новый этап. Его можно назвать периодом стремительного развития, модернизации технологических мощностей. В отрасль пришли большие финансовые средства и новейшие технические разработки. В совокупности всё это подняло лакокрасочное производство на новый, недосягаемый до того, уровень.

Только за 30 лет, мировой процент производительности разнообразных лаков и красок вырос почти в десять раз!

Немалый вклад в такой впечатляющий рост внесли и отечественные производители. У нас также велись кропотливые работы по улучшению существующих видов лаков и красок. Одновременно с этим изобретались новые марки, которые превосходили своих предшественников по многим параметрам. По качеству новая продукция ничем не уступала западным аналогам, а иногда и превосходила их. По объёму выпускаемой лакокрасочной продукции, наши производители уверенно держатся среди мировых лидеров, уступая только признанным лидерам, американцам.

Последние полвека принципиально изменили всю лакокрасочную промышленность. И причиной тому можно назвать несколько факторов. Про всё возрастающий спрос мы уже упоминали. Основным же двигателем роста нужно назвать бурно развивающуюся химию. Многочисленные открытия, сделанные в этой науке, подарили новые возможности в производстве новейших лакокрасочных средств.

Они позволили значительно увеличить срок эксплуатации продукции, что очень ценится потребителями. По всему миру создаются мощные заводы и фабрики, которые начинают производить принципиально новый и расширенный ассортимент лакокрасочных средств. Изобретение новых материалов, позволило запустить новую линию продукции, основой которой стала синтетическая смола и пигментированные вещества.

Они стали главными компонентами таких следующих видов красок.

Они стали главными компонентами таких следующих видов красок.

- Алкидная.

- Полиэфирная.

- Кербамидо.

- Меламиноформальдегидная.

- Эпоксидная.

- Фенолоформальдегидная.

- Акриловая.

- Уретановая.

- Перхлорвиниловая. И многие другие.

Эти материалы применяются во всех современных видах лакокрасочной продукции. Именно они обеспечили переход производства с природно-растительных компонентов, к материалам с синтетической структурой. Такая краска служит намного дольше, и не имеет столь выраженного и стойкого, неприятного запаха. Такой сложный, эволюционный путь прошли лак и краска, стоящие у нас на полках в кладовке, или, гараже.

Так выглядит в кратком изложении история лакокрасочной промышленности.

lkmprom.ru

История развития промышленности

История развития промышленности

Промышленность, индустрия – это отрасль хозяйства, которая существенно влияет на развитие производительных возможностей общества; она состоит из совокупности предприятий (заводы, фабрики, шахты, рудники, электростанции), которые заняты производством средств производства как непосредственно для самой индустрии, так и для иных отраслей хозяйства в целом, а также добычей сырья, топлива, материалов, производством энергии, природопользованием, включая дальнейшую обработку продуктов, которые были получены в промышленности либо произведены в сельском хозяйстве.

Зародилась промышленность в рамках натурального домашнего крестьянского хозяйства. В эпоху первобытнообщинного строя формировались основные отрасли производственной деятельности у большинства народов (земледелие и скотоводство), когда продукты, предназначенные для собственного потребления, изготавливались из сырья, добываемого в этом же хозяйстве. Развитие и направленность домашней промышленности определялось местными условиями, и зависела от наличия сырья:

обработка шкур;

выделка кожи;

изготовление войлока;

различные виды обработки древесной коры и дерева;

плетение различных верёвок, сосудов, корзин, сетей;

прядение;

ткачество;

гончарное производство.

Для средневекового хозяйственного режима традиционно соединение крестьянских домашних промыслов с патриархальным (натуральным) земледелием, являющееся составной частью докапиталистического способа производства, в том числе и феодального. При этом предмета торговли покидали пределы крестьянского хозяйства только в виде натурального оброка землевладельцу, а домашняя промышленность постепенно заменялась мелким ручным производством промышленных предметов торговли, однако, полностью не вытесняясь последним. Таким образом, ремесло играло важную экономическую роль в государствах эпохи феодализма.

Процесс отделения ремесла от сельского хозяйства способствовал становлению самостоятельной отрасли общественного производства — промышленности.

Зарождение и развитие капитализма способствовало быстрому росту промышленности, а также коренным изменением в характере индекса промышленного производства. Развитие капиталистической промышленности проходило в три стадии:

простой капиталистической кооперации — начальная стадия развития капиталистического производства, основана на ручном труде при отсутствии разделения труда на предприятии, то есть форма обобществления труда, при которой капиталистом эксплуатируется значительное число наёмных рабочих, одновременно занятых и выполняющих однородную работу;

мануфактуры — вторая после простой капиталистической кооперации стадия развития — капиталистическое предприятие, основанное на ручной ремесленной технике и разделении труда. Возникла в странах Западной Европы в середине XVI века, и как характерная форма капиталистического производства господствовала до последней трети XVIII века. Предшествует крупной машинной индустрии;

крупной машинной индустрии — фабрики — форма крупного машинного производства, промышленное предприятие по переработке сырья машинным способом. В политико-экономическом смысле данное понятие тождественно русскому «завод». Традиционно фабриками называют предприятия лёгкой и добывающей отраслей промышленности (текстильные, обогатительные, агломерационные и так далее). Появление фабрик явилось результатом промышленного переворота последней трети XVIII века и первой четверти XIX века.

Промышленный переворот, произошедший с 60-х годов XVIII до первой четверти XIX веков в Англии, вызвал переход от мануфактуры к крупной машинной индустрии сначала в самой Британии, а затем и в других промышленно развитых странах. Крупная машинная индустрия на рубеже XIX — XX веков в ряде государств, становится преобладающей формой индекса пром производства. Наиболее бурно промышленное производство развивалось в США и Германии, которые к началу XX века по темпам роста и размерам производства промышленной продукции обогнали Англию.

Развитие индекса промышленного производства в РФ по существу миновало цеховой ремесленный строй — появились особые формы мануфактуры (казённые, частные и вотчинные). В Российской Федерации промышленный переворот начался в первой половине XIX века и завершился в конце 70 — начале 80-х годов XIX века. Таким образом, промышленность вступила на путь крупного капиталистического производства в Российской Федерации значительно позже, чем в ряде стран Европы, а затянувшееся владычества феодальных отношений тормозило переход от мануфактуры к крупной капиталистической промышленности. Отмена в 1861 году крепостного права способствовала резкому ускорению темпов промышленного развития в стране.

Послевоенная перестройка промышленности завершилась в 1946 году. Уже в 1948 промышленность опередила уровень развития 1940 года на 18% (в 1950 уже на 73%). Высокие темпы роста промышленность сохранила и в последующие годы. Существенно изменилась структура промышленности, повысился технический уровень производства, возросли количество и квалификация рабочих и работников инженерно-технического профиля.

Долгое время тяжелая промышленность опережала по темпам роста легкую промышленность. Этому способствовала необходимость создания сильной материально-технической базы нархоза и всесторонне развитой тяжелой промышленности, что повысило удельный вес тяжелой индустрии в общем объеме ВВП промышленности, который составлял 35,1% в 1913г., в 1940 вырос до 61,2%, а уже в 1974 г. поднялся до 74%.

prom-f1.ru

История отраслиИстория отрасли

История отрасли виноградарства и виноделия такая же древняя, как и история самого человечества, – она исходит из самых глубин нашего бытия. Виноград является одним из древнейших культурных плодовых вьющихся кустарниковых растений, появившихся на земле многие миллионы лет назад. Происхождение вина окутано таким же покровом тайны, как и вкус первых вин. Мы никогда не узнаем, кто впервые изготовил вино из забродившего виноградного сока. Но это обстоятельство не заставило археологов и историков воздержаться от поисков самых ранних свидетельств изготовления вина – поисков, в ходе которых они углубились более чем на 7000 лет. Неизвестно, началось ли виноделие в одном месте и распространилось оттуда или же оно более или менее одновременно возникло в ряде отдельных мест. Идею о том, что происхождение вина можно проследить до одного источника, иногда называют “гипотезой Ноя”. Существует предположение, что виноградарство и виноделие начались на горе Арарат, куда причалил Ноев ковчег, после того, как отступили воды Великого потопа. Судя по описанию из Библии, Ной был первым виноградарем и виноделом: “Ной начал возделывать землю и насадил виноградник…” На территории Северного Кавказа виноградарство и виноделие зародилось давно. Самые ранние официальные упоминания об этом мы можем встретить у Геродота (V в.до н.э.) Возникновение промышленного виноградарства и виноделия в Ставропольской губернии относится ко времени первоначального заселения ее в конце 18 столетия. Основание стабильному развитию виноградарства и виноделия было положено здесь первым наместником Кавказа Потемкиным П. С. с раздачей земледельных участков в пределах среднего течения реки Кумы. Так образовались поселения: Владимировка, Кавказский Усвят, Прасковея, Обильное, Новозаведенное, Покойное, Фролов Кут, Отказное. О благоприятных условиях этой местности для разведения винограда красноречиво говорили роскошные заросли дикого винограда, которые были найдены здесь первыми поселенцами, не замедлившими заняться виноградарством. Виноградники стали распространяться вдоль реки Кумы от с.Обильного до с.Величаевского. К 1804 г. всего виноградников в Прикумском районе числилось 59 десятин (64,3 га) в 100 садах: из них в Бургун-Маджарах – 29 дес. (31,6 га), в Прасковее – 8 дес. (8,7 га), в Нинах – 5 дес. (5,5 га) и в Покойном – 4 дес. (4,4 га). Имеющиеся архивные данные за 1838 г. свидетельствуют о том, что уже в 1819 г. в с. Прасковея было произведено 1200 ведер (1,4 тыс. дал.) вина, а в 1837 г. – более 27 тыс. ведер (32,4 тыс. дал). В середине 19 столетия немцы-колонисты, поселившись у берега Кумы, образовали на ее левой стороне колонию “Темпельгоф” (одно их старейших винодельческих предприятий на территории России, образованное в 1864 году). Ставропольская губерния, занимая степную центральную полосу Предкавказья, в топографическом отношении представляет собой продолжение южнорусских степей. В географическом отношении она расположена между 44° и 46° северной широты и между 58,5° и 69,5° восточной долготы. Как известно, географической границей возделывания культуры винограда является верхний предел в 50° с.ш. В гидрологическом отношении Ставропольская губерния, без сомнения может быть отнесена к самым бедным проточными водами российским губерниям. Лишь одна река Кума несет свои полноводные воды. Это обстоятельство и предопределяет континентальность климата с жарким летом, суровой зимой и резкими суточными колебаниями температуры. Но в общем, почвенно-климатические условия для произрастания виноградников вполне приемлемы. История развития виноградарства и виноделия края отмечает не только успехи и расцвет, но и периоды тяжелых кризисов и упадка отрасли. Площади виноградников на Ставрополье в дореволюционный период (в 1913 году) составляли 7904 десятины (8615,4 га). Однако, после Октябрьской революции и установления советской власти в стране не хватало хлеба, мяса и других жизненно необходимых продуктов питания. Поэтому все внимание уделяли в первую очередь основным сельскохозяйственным культурам. В связи с этим в первые годы советской власти виноградарство и виноделие развивались очень слабо, большей частью из-за отсутствия рабочей силы. В тезисах к докладу Губземотдела от 19 февраля 1923 года сообщалось, что пришедший в полный упадок виноградарско-винодельческий промысел, находится в чрезвычайно катастрофическом состоянии. В годы довоенных пятилеток в Ставропольском крае возникли и стали развиваться специализированные виноградарские совхозы. Согласно данным Всесоюзной переписи 1940 года виноградники на Ставрополье занимали 11,5 тыс. га, то есть 21,62% всей площади виноградников РСФСР, или 4,03% в целом по СССР . По отдельным сортам Ставропольский край находился на одном из ведущих мест в стране: так Сильванер занимал 78%, Асыл-Кара – 80%, мускатные сорта – 20% площади виноградников в СССР. Но тут наступил еще один кризис, не только для отрасли, но и для всей страны – Великая Отечественная война, в годы которой виноградарству края был нанесен громадный ущерб. Площадь насаждений по данным Всесоюзной переписи 1947 года в крае сократилась на 25% по сравнению с довоенной. Кроме того, изреженность виноградников на Ставрополье в 1947 году достигла 25,7% – возросла против 1940 года на 12,3%. Лишь к концу 50-х гг, благодаря огромной проделанной работе площади виноградников достигли довоенного уровня. Начиная с 50-х и до середины 80-х годов в Ставропольском крае стремительно развивалась сырьевая база, проводилась глубокая специализация совхозов, хозяйства оснащались новой техникой, улучшалось мелиоративное состояние земель, быстрыми темпами строились производственные и жилые объекты. Наряду с этими переменами реконструировались старые насаждения винограда. Виноградарство и виноделие, объединенное в 1963 году под эгидой производственно-совхозного объединения “Ставропольвино”, представляло единую систему производства, переработки, розлива вина и его реализации с высоким техническим потенциалом и уровнем агропромышленной интеграции. Первым его руководителем был Л.А.Семенуха. В состав объединения “Ставропольвино” тогда входило 22 предприятия, винсовхозы имели около 9 тысяч га виноградных насаждений. С 1964 года край считается промышленным виноградарско-винодельческим регионом. За сравнительно короткий срок создана мощная индустрия с высоким производственным потенциалом. Пик развития отрасли пришелся на начало 80-х: площади виноградников занимали около 17 тыс. га, валовый сбор винограда в 1984 году составил 76,9 тыс.тонн, производство вина – 5630 тыс.дал, коньяка – 43 тыс.дал. Однако в 1985 году отрасль подверглась очередному испытанию. Антиалкогольная кампания привела к уничтожению виноградников, потере сырьевой базы виноделия, сокращению уровня производства в 4 раза. Виноградники раскорчевывали, технологическое оборудование заводов демонтировали, дорогостоящие виноматериалы перерабатывали на белок для питания животных. За сравнительно короткий срок площади виноградных насаждений сократились в два раза. В 1991 году в крае образовался государственно-кооперативный концерн по производству винограда, винодельческой продукции – “Ставропольвиноградплодопром”, призванный возродить отрасль. В его состав на добровольных началах вошли виноградарские совхозы, винодельческие заводы и другие предприятия. Основной задачей концерна стал курс на увеличение производства, заготовок, переработки и реализации винограда, винодельческой и иной сельскохозяйственной продукции на основе внедрения достижений науки, современной техники и технологии. В июле 2004 года под руководством директора Сергея Николаевича Лысенко на базе ГКК “Ставропольвиноградплодопром” было создано ГУ “Ставропольвиноградплодопром”. Основополагающей целью создания ГУ «Ставропольвиноградплодопром» стала координация и развитие виноградарско-винодельческой отрасли края, обеспечение организационно-экономических, финансовых и правовых условий эффективного развития, увеличение площадей виноградных насаждений и производства качественной винодельческой продукции, в том числе и изменение приоритетов потребителей в сторону натуральных вин, воспитание в них культуры пития. В 2012 году ГУ “Ставропольвиноградплодопром” стало государственным казенным учреждением (далее ГКУ) “Ставропольвиноградплодопром”

|

www.stavvinprom.com

Добавить комментарий