Профзаболевания ржд: Тугоухость и вибрационная болезнь — главные болячки работников РЖД. Железнодорожников проверят на профессиональные заболевания

РЖД Медицина | Волгоград Гордимся своими специалистами!

Конкурс «Секрет успеха сети «РЖД-Медицина» Центральная дирекция здравоохранения ОАО «РЖД» проводит второй год. В нём принимают участие сильнейшие специалисты сети. В этом году за звание самого лучшего боролся 51 медицинский работник!

Участвовала в конкурсе и врач из Волгограда – Дарья Алексеевна Николаева. Несмотря на то, что она трудится в клинической больнице «РЖД – Медицина» всего шесть лет, пять из них профпатологом, в отличие от других ее соперников, за это время ей удалось провести огромную работу по профилактике профзаболеваний среди сотрудников «РЖД», а также заслуженно занять третье место в номинации конкурса «Лучший профпатолог сети «РЖД-Медицина».

Отметим, что профпатолог – это специалист, занимающийся здоровьем людей, чья деятельность связана с вредными производственными факторами. Врач разрабатывает для пациента индивидуальную программу лечебных и профилактических мероприятий, снижающих риск развития профзаболеваний.

По сети дорог «РЖД-Медицина» создаются Центры профпатологии, в которых специалисты выявляют ранние симптомы профзаболевания в процессе проведения углубленных медосмотров работников железной дороги. В Волгограде Центр профпатологии появился в 2019 году, возглавил его опытный специалист Людмила Александровна Павлова. Здесь проводятся осмотры работников со стажем свыше 5 лет. Команда высококвалифицированных специалистов проводит качественную диагностику для раннего выявления и лечения начальных признаков профзаболеваний, что способствует профессиональному долголетию работников ОАО «РЖД». Отметим, что нередко железнодорожники сталкиваются с такими проблемами, как заболевания опорно-двигательного аппарата, вибрационная болезнь, нейросенсорная тугоухость, заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Клиническая больница «РЖД-Медицина» Волгограда гордиться достижениями врача-профпатолога Дарьи Николаевой , а так же тем, что специалист заняла почетное третье место в конкурсе. Отметим, что в карьере молодого специалиста уже есть дипломы и награды, а также почетная грамота комитета здравоохранения Волгоградской области и благодарность от руководства больницы. «Секрет моего успеха прост, – делится Дарья Николаева, – постоянно развиваться, учиться новому и повышать уровень своей квалификации».

Поздравляем Дарью Алексеевну с новой наградой и желаем дальнейшего карьерного роста и новых достижений!

Отделение профпатологии – ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Ярославль»

- Главная

- Подразделения

- Поликлиники

- Поликлиника №1

- Отделение профпатологии

В отделении профпатологии проводятся проводятся медицинские осмотры, наблюдение за диспансерными больными, разрабатываются методы по профилактике и лечению профзаболеваний.

Основные функции:

- организация и проведение углубленных осмотров работников, занятых на работах с опасными и вредными производственными факторами, в соответствии с действующими нормативными документами

- диспансерное наблюдение за лицами, которым установлен диагноз профессионального заболевания, и/или инвалидность по этой причине, их подготовка к очередному переосвидетельствованию в бюро МСЭ

- оказание консультативной и лечебно-профилактической помощи профпатологом, гинекологом, психиатром, наркологом, проведение палестезиометрии

- разработка рекомендаций по рациональному трудоустройству лиц с профессиональными заболеваниями на основании заключения специализированных профпатологических учреждений и ВК поликлиники

- разработка и проведение мер по профилактике профессиональных заболеваний

В отделении ведет прием врач-гинеколог Панасенко Ирина Геннадьевна. Кроме медицинских осмотров оказываютя следующие услуги:

- Биопсия шейки маки

- Внутриматочная биопсия

- Кольпоскопия простая

- Кольпоскопия расширенная

- Введение лекарственных тампонов

- Введение внутриматочной спирали

- Удаление внутриматочной спирали

- Удаление внутриматочной спирали (инструментальное)

- Влагалищные ванночки

- Лазерная ваноризация папиллом вульвы

- Лазерная коагуляция эрозии шейки матки

- Удаление полипа шейки матки

- Биопсия эндометрия

- Введение подкожного импланта «Импланон NXT»

«Профилактика профзаболеваний гораздо более эффективна и менее затратна, чем лечение или реабилитация» — Правительство Саратовской области

Сегодня на заседании межведомственной комиссии по охране труда при Правительстве области обсудили итоги и перспективы деятельности по совершенствованию профилактики и ранней диагностики профзаболеваний работающего населения.

С докладом по основному вопросу выступит Лев Варшамов – главный врач клиники профпатологии ФБУН «Саратовский НИИ сельской гигиены» Роспотребнадзора, главный внештатный профпатолог Саратовской области.

В Саратовской области число работающих во вредных и опасных для здоровья условиях труда и подлежащих периодическим медицинским осмотрам составило более 97 тысяч человек, из них 27 тысяч женщин. Лица, работающие во вредных и опасных для здоровья условиях труда 10 и более лет, в среднем составляют более 30 %.

«В 2014 году диагноз профзаболевания впервые был установлен у 65 человек. За 11 месяцев 2015 года установлено 97 профессиональных диагнозов у 62 работников предприятий г.Саратова и области» – привел статистику Лев Александрович.

Докладчик подробно рассказал о профзаболеваниях работников АПК, структура которых не изменялась в течение последних трех лет. Первые ранговые места занимают заболевания периферической нервной системы, хронический бруцеллез, заболевания органов дыхания и вибрационная болезнь. Нередко медики диагностируют заболевания опорно-двигательного аппарата, нейросенсорную тугоухость и прочие заболевания.

Нередко медики диагностируют заболевания опорно-двигательного аппарата, нейросенсорную тугоухость и прочие заболевания.

«На территории области лицензию на проведение предварительных при приеме на работу и периодических медицинских осмотров, а также на проведение экспертизы профпригодности имеют 110 медицинских организаций, в том числе все районные больницы» – завершил выступление представитель Роспотребнадзора.

Итоги заседания комиссии подвела министр занятости, труда и миграции Наталья Соколова, выразив надежду, что сегодняшний обмен мнениями и принятые решения будут способствовать достижению общей главной цели – сохранению жизни и здоровья каждого работника в процессе трудовой деятельности.

Список профзаболеваний на 2020 год

Профессиональные заболевания характеризуют утратой трудоспособности или ухудшением здоровья с сохранением возможности работать. Причиной возникновения проблем со здоровьем обычно выступает негативное воздействие производственных факторов на организм сотрудника. Список профзаболеваний на 2020 год утвержден Минздравсоцразвития РФ.

Список профзаболеваний на 2020 год утвержден Минздравсоцразвития РФ.

Классификация вредных факторов на рабочих местах

Единый перечень факторов, наличие которых может спровоцировать появление острых или хронических форм профессиональных заболеваний, регламентирован на законодательном уровне. Их список приведен в приказе Минздравсоцразвития от 12.04.2011 г. № 302н. Это:

- химические факторы;

- формы биологического воздействия;

- особенности физического взаимодействия с окружающей обстановкой;

- факторы трудовых процессов.

На физическом уровне негативно на самочувствии работников могут сказаться вибрации, излучения (ионизирующие, ультрафиолетовое, тепловое), воздействие электромагнитного поля.

Факторы трудового процесса представлены систематическими перегрузками, переутомлением. Также вредным для здоровья считается постоянная работа с оптическими приборами.

Приказ № 302н отдельным блоком фиксирует список работ, выполнение которых всегда сопряжено с влиянием вредных факторов. В этом перечне присутствуют такие профессии:

В этом перечне присутствуют такие профессии:

- водолазы;

- работы, проводимые в условиях климата Крайнего Севера;

- верхолазные работы;

- постоянный контакт с пищевыми продуктами;

- оказание образовательных услуг.

Что можно отнести к профзаболеваниям

Минздравсоцразвитием в приказе от 27.04.2012 г. № 417н утвержден список профзаболеваний на производстве на 2020 год. Перечень приведен в Приложении и разбит на 4 категории с привязкой к вредным факторам, провоцирующим недуг. В документе указаны:

- наименования заболеваний;

- кодировка болезней, которая произведена по нормам международной классификации;

- названия факторов, которые стали причиной ухудшения самочувствия человека;

- кодовые шифры, присвоенные причинам заболеваний по международному классификатору.

Приведём пример пользования списком профзаболеваний на 2020 год по Приказу № 417н.

ПРИМЕР

У работника диагностирована прогрессирующая форма близорукости.

Это нарушение зрительной функции приведено в категории заболеваний, спровоцированных физическим или функциональным перенапряжением. В качестве причины развития недуга указано проведение зрительно-напряженных работ, что соответствует коду X50.1-8. Классификационный шифр профзаболевания в виде близорукости – H52.1.

Для некоторых диагнозов в классификаторе приведены физические проявления нарушений в функционировании органов и систем организма. Например, острой форме отравления продуктами нефтепереработки (классификационная группа T52.0) присущи такие симптомы:

- нарушение работы вегетативной нервной системы;

- возникновение токсической энцефалопатии;

- проявление токсической меланодермии;

- диагностирован острый дерматит;

- масляные фолликулиты;

- токсическая пневмония, спровоцированная вдыханием паров бензина.

Полностью с официальным перечнем профнедугов по состоянию на 2020 год можно ознакомиться здесь.

Положения Закона <Об охране здоровья> от 21. 11.2011 г. под № 323-ФЗ и, в частности, ч. 1 ст. 24 приводят комплекс мероприятий, носящих упреждающий характер. Для профилактики возникновения профзаболеваний работодателям рекомендовано внедрять технологии, безопасные для персонала и/или минимизирующие вредное воздействие производственной среды.

11.2011 г. под № 323-ФЗ и, в частности, ч. 1 ст. 24 приводят комплекс мероприятий, носящих упреждающий характер. Для профилактики возникновения профзаболеваний работодателям рекомендовано внедрять технологии, безопасные для персонала и/или минимизирующие вредное воздействие производственной среды.

Для отдельных категорий рабочих нормы закона предписывают ежегодно проводить медосмотры. При этом расходы по организации профилактических осмотров в медучреждениях оплачивает работодатель.

Также см. «Медосмотр по профессии и вредные производственные факторы».

Главный профпатолог Минздрава РФ: абсолютно безвредных профессий не бывает

Порядка 5–7 тыс. случаев профессиональных заболеваний выявляется в России ежегодно. Однако, как полагают эксперты, это число сильно занижено. О том, почему работодателям выгодно проводить фиктивные медосмотры, как работа становится причиной развития онкологических заболеваний, о самых вредных и безвредных профессиях в интервью ТАСС рассказал главный внештатный специалист-профпатолог Минздрава России, директор Научно-исследовательского института медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова Игорь Бухтияров.

Ф. Измерова Игорь Бухтияров.

— Игорь Валентинович, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин считает, что количество профессиональных заболеваний в стране сильно занижено. Вы придерживаетесь такого же мнения? Что не попадает в поле зрения социального страхования и почему?

— Действительно, по сравнению со странами Европы уровень профессиональных заболеваний у нас в десятки раз ниже, даже несмотря на то, что условия труда на предприятиях оставляет желать лучшего.

Так, по данным Росстата, у нас до 39% граждан работают в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, при этом, по данным специальной оценки условий труда, в настоящее время порядка 10 млн работников трудятся во вредных и опасных условиях труда. Эти работники в соответствии с Трудовым кодексом должны раз в год проходить обязательные периодические медицинские осмотры на предмет наличия тех или иных медицинских противопоказаний к выполнению поручаемой работы и признаков профессиональных заболеваний.

К сожалению, за последние пять-десять лет качество этих медицинских осмотров стало резко падать

Почему у нас занижена статистика? В определенной мере это связано с достаточно сложной действующей системой признания профессионального заболевания у работника. Любое профессиональное заболевание подразумевает наличие прежде всего установленного медицинского диагноза, который соответствует перечню профессиональных заболеваний.

На эту тему

Затем в рамках экспертизы связи заболевания с профессией на основании соответствующих документов, подтверждающих наличие факторов вредности на рабочем месте и при определенном стаже работы, устанавливается, что данное заболевание у работника является профессиональным. С учетом того, что профессиональное заболевание затрагивает не только медицинские аспекты, но и вопросы трудовых отношений, последующей финансовой и социальной компенсации и поддержки работника, в том числе за счет работодателя, процесс окончательного решения очень часто затягивается из-за наличия разногласий со стороны работника, медицинской организации, работодателя, других заинтересованных сторон.

Окончательное рассмотрение разногласий при установлении профессиональных заболеваний осуществляет Центр профессиональной патологии Минздрава РФ, однако и его решение порой не устраивает стороны, и процесс переходит в судебную плоскость. По некоторым случаям окончательное решение затягивается на годы.

— Почему формально стали проводить периодические медицинские осмотры?

— Снижение риска развития профессиональных заболеваний достигается путем реализации целого ряда мероприятий, наиболее эффективным из которых является улучшение условий труда. Однако это затратно и требует времени. Гораздо проще не выявлять заболевание вообще. Поэтому сегодня некоторые работодатели сознательно нанимают медицинскую организацию, которая проводит медицинские осмотры дешево, делает многие вещи формально, практически не выявляя ничего.

— То есть работодатель не заинтересован в том, чтобы у работника нашли какое-либо профзаболевание?

— Да. Для работодателя установление профессионального заболевания у работника — это однозначный минус. Потому что по мировой практике работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда, которые не подвергают риску здоровье работника. Если у работника выявляют профессиональное заболевание, то работодатель несет финансовые издержки.

Для работодателя установление профессионального заболевания у работника — это однозначный минус. Потому что по мировой практике работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда, которые не подвергают риску здоровье работника. Если у работника выявляют профессиональное заболевание, то работодатель несет финансовые издержки.

Поэтому работодатель заинтересован в минимизации уровня профессиональных заболеваний, и самым простым способом здесь является проведение низкокачественных периодических медицинских осмотров

Еще один момент, который сложился в последние годы: работодатель часто меняет медицинскую организацию для проведения периодических медицинских осмотров, что не дает возможности для динамического наблюдения за состоянием здоровья работника, отсутствует преемственность медицинских документов. И третий момент — когда сам работник не заинтересован в получении профессионального заболевания до тех пор, пока не наступает предпенсионный возраст.

Это системная проблема, но я думаю, что в рамках совершенствования нормативно-правовой базы в области диагностики и лечения профессиональных заболеваний ситуация будет улучшаться.

— А может быть, сделать как с онкологией — премировать за то, что профзаболевание обнаружено на ранней стадии?

На эту тему

— Как раз с профессиональными онкологическими заболеваниями у нас еще более драматичная ситуация. Как во всем мире, так и у нас в России, существенная доля онкологических заболеваний связана с профессиональными вредностями. Это большое количество производств, где есть промышленные канцерогены, такие как коксохимия, нефтехимия, работа с источниками ионизирущей радиации и так далее. Однако в настоящее время в стране регулярно регистрируется лишь 20–30 случаев профессиональных онкологических заболеваний. Это практически ничто, поскольку в соответствии с существующими прогнозными оценками реальная расчетная доля с учетом количества канцерогенных производств составляет порядка 8–12 тыс. новых случаев в год. В этой связи снижение риска профессиональных онкологических заболеваний является важным и до конца не реализованным направлением снижения смертности от онкологии в нашей стране. Принципиально, что в отличие от других факторов этот фактор является потенциально устранимым.

Принципиально, что в отличие от других факторов этот фактор является потенциально устранимым.

— Почему тогда это не делается?

— Потому что канцерогенные профессиональные риски проявляются уже после ухода работника с работы. У нас в канцерорегистрах, как правило, не указывается место работы работника, наличие или отсутствие на рабочем месте производственных канцерогенов.

Если у человека в возрасте 60–65 лет диагностируется онкологическое заболевание, уже никто не интересуется, где он работал до этого возраста, поскольку на процессе лечения это не сказывается. Однако это в корне неверно

Если у человека в возрасте 60–65 лет диагностируется онкологическое заболевание, уже никто не интересуется, где он работал до этого возраста, поскольку на процессе лечения это не сказывается. Однако это в корне неверно. В этой ситуации тот вред здоровью работника, который приносит работодатель, перекладывается, по сути, на обязательное медицинское страхование. Поэтому специалисты считают, что в настоящее время необходимо максимальное усиление мер по предотвращению профессионального рака — как важное направление снижения смертности от онкологических заболеваний.

Поэтому специалисты считают, что в настоящее время необходимо максимальное усиление мер по предотвращению профессионального рака — как важное направление снижения смертности от онкологических заболеваний.

— Игорь Валентинович, в СМИ появились сообщения, что данные о здоровье работников могут стать доступны работодателям и Фонду социального страхования (ФСС). Как это отразится на работниках?

— Здесь надо разделить на две категории — это работники, которые работают во вредных и опасных условиях труда, где есть опасность для здоровья. И вторая категория, где работники сами в зависимости от состояния здоровья могут нанести вред окружающим. Например, это работники транспортной отрасли — водители общественного городского транспорта.

Да, в рамках модернизации нормативно-правовой базы предполагается, что работодатель и Фонд социального страхования с согласия работника могут иметь доступ к некоторым медицинским данным, но здесь не идет речь о конкретных диагнозах

К примеру, работник после получения закрытой черепно-мозговой травмы и после лечения в частном медицинском учреждении возвращается на работу. Но после получения такой травмы человек становится непригодным к той работе, которую он выполнял до этого, например управление транспортом. В таких случаях работодатель имеет право знать, что случилось.

Но после получения такой травмы человек становится непригодным к той работе, которую он выполнял до этого, например управление транспортом. В таких случаях работодатель имеет право знать, что случилось.

Или другой пример: если работник идет на вредное производство, где возможен риск его здоровью, то работодатель должен себя застраховать и быть уверенным, что работник пришел здоровым, а не больным человеком. У нас очень много случаев, когда профессиональное заболевание обнаруживают в 52–53 года — сразу перед пенсией. При этом в ходе периодических осмотров у этого человека было все хорошо. Значит, здесь что-то не так. Поэтому я думаю, что здесь возможны какие-то перегибы как со стороны работодателя, так и стороны работника, но в целом доступ к определенной информации вполне оправдан.

— Вице-премьер Татьяна Голикова предложила развивать в России принципы цеховой медицины, которые были популярны в советское время. По ее словам, уже в августе Минздрав РФ разработает модельные корпоративные программы по укреплению здоровья работников. Расскажите об этом подробнее.

Расскажите об этом подробнее.

— Термин “цеховая медицина” применялся в советское время, и он основан на трех принципах: на определенное количество работников приходился один прикрепленный врач, этот врач входил в систему предприятия и наблюдал за работником с момента его прихода на предприятие вплоть до увольнения. Но эта система обладала некоторыми недостатками. Например, врач, находясь в системе предприятия, был зависим от руководства.

В настоящее время принципы цеховой медицины в том или ином виде остались в крупных промышленных компаниях, таких как “Газпром”, РЖД и другие, где есть большая доля лиц, работающих во вредных или опасных условиях труда

Практически полностью сохранены и улучшены принципы цеховой медицины на предприятиях, входящих в зону ответственности Федерального медико-биологического агентства. Поэтому нельзя сказать, что мы полностью утратили принципы цеховой медицины. Однако достаточно сложно на маленьком предприятии, особенно частном, обеспечить весь перечень медицинских услуг, который необходим для сохранения здоровья работающему.

На эту тему

Важно отметить, что в настоящее время под корпоративными программами все чаще стали понимать не только систему медицинского обеспечения работающих, но и в целом заботу о здоровье сотрудников. В этих случаях корпоративные программы включают в себя такие мероприятия, как облегченный доступ работников к профилактическим осмотрам, диспансеризации, к здоровому питанию, к фитнес-программам, специальные программы вакцинации за счет работодателя и так далее.

Поэтому будет подготовлена типовая корпоративная программа с учетом лучших международных и отечественных практик, где будет определено, что здоровье сотрудника — это ценность компании. Предприятия будут обязаны выполнять требования Трудового кодекса по охране здоровья работников. Кроме того, компании могут развивать собственные программы оздоровления сотрудников, гармонизированные с общественной системой здравоохранения и профилактическими осмотрами.

Потому что 35% состояния здоровья человека зависит от его генетики, порядка 30% — от образа жизни (курение, физическая активность, питание), порядка 20% — от системы здравоохранения в стране и около 10–15% — от факторов окружающей среды (в том числе рабочая среда и экология)

Корпоративная программа сформирует основные принципы сохранности здоровья работников на предприятии и будет носить рекомендательный характер.

24–27 сентября в Самаре в соответствии с планом Минздрава совместно с ведущими специалистами Всемирной организации здравоохранения, Международной организацией труда, Международной комиссией медицины труда состоится очередной национальный конгресс “Профессия — здоровье”, на котором наряду с вопросами совершенствования системы диагностики и лечения профессиональных заболеваний особое внимание будет уделено вопросам реализации корпоративных программ сохранения здоровья работающих с учетом лучших отечественных и зарубежных практик.

— Игорь Валентинович, мне кажется, что еще воля руководителя должна быть, чтобы вести подобные корпоративные программы?

— Где-то три года назад у нас проводилось специальное исследование, которое показало, что в средних и мелких компаниях до 60–80% успеха в укреплении здоровья работников — это личная инициатива, воля и пример руководителя.

— Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила разработать методики оценки влияния на здоровье работников таких факторов, как эмоциональные нагрузки, интеллектуальные нагрузки, режим работы. Будут ли соответствующие исследования? Как вы считаете, каких профессий это должно касаться?

Будут ли соответствующие исследования? Как вы считаете, каких профессий это должно касаться?

— Это очень сложный вопрос, и мы подошли к очень важной теме. У нас есть профессиональные заболевания и есть профессионально обусловленные заболевания. Профессионально обусловленные заболевания, в отличие от профессиональных болезней, также связаны с работой, но эта связь не столь велика. Наиболее яркими примерами являются сердечно-сосудистые заболевания и последствия профессионального стресса. У нас существенная доля работников умирает в трудоспособном возрасте от сердечно-сосудистой патологии. Но у нас нет ни одного профессионального заболевания, которое обусловлено сердечно-сосудистой патологией. И это так не только в нашей стране, но и во всем мире. Потому что сердечно-сосудистое заболевание — заболевание многофакторное.

Второй важный момент — это психоэмоциональные нагрузки. Этот фактор недооценен, поэтому мы уже второй год работаем над разработкой методики оценки напряженности труда, в частности у летных экипажей

В действующей системе оценок в некоторых авиакомпаниях труд летчиков оценивается как оптимальный и фактически по своей напряженности соответствует напряженности работы водителя троллейбуса или других транспортных средств. Это спорно как с точки зрения здравого смысла, так и с точки зрения всех научных фактов, учитывая уровень информационной и сенсорной нагрузки, эмоциональной нагрузки, ответственности, дефицита времени на принятие решения, возможности возникновения аварийной ситуации.

Это спорно как с точки зрения здравого смысла, так и с точки зрения всех научных фактов, учитывая уровень информационной и сенсорной нагрузки, эмоциональной нагрузки, ответственности, дефицита времени на принятие решения, возможности возникновения аварийной ситуации.

На эту тему

В следующем году по инициативе ФНПР мы также расширим исследования и для других профессиональных групп, в которых напряженность труда является существенным атрибутом профессиональной деятельности. И это не только транспорт. Также высокая эмоциональная нагрузка в здравоохранении. Например, напряженность труда врачебного персонала во время проведения операции крайне высокая.

Мы сейчас также запланировали масштабные исследования по оценке профессионального стресса и профессионального выгорания как отдаленных последствий напряженности труда, и надеемся, что в ближайшее время по многим профессиям будут разработаны подходы по адекватной оценке не только уровня напряженности труда, но и медицинских последствий этого.

— Как вы считаете, есть ли взаимосвязь между авиакатастрофами и уровнем напряженности у летчиков?

— Конечно, есть. Это общеизвестный и научно доказанный факт. Высокая напряженность любого труда, тем более у летного экипажа, влечет за собой высокую вероятность ошибочных действий в полете. С другой стороны, высокая напряженность труда в отдаленном периоде влечет за собой высокий риск развития переутомления. Такие факторы, как уровень рабочей загрузки, время деятельности, смещение часовых поясов, времени суток, состояние здоровья, качество отдыха — все это влияет на уровень утомления. Поэтому объективная оценка условий труда по фактору напряженности является основой построения систем управления риском, связанным с утомлением в авиации, чему в настоящее время придается важное значение в мировой практике.

— Игорь Валентинович, а могли бы назвать самые вредные и безвредные профессии?

— У нас есть перечень наиболее “вредных профессий”: это шахтеры, горнопроходчики, работники горно-металлургических, химических производств. Большую долю профзаболеваний у нас составляют работники сферы здравоохранения — это работники, которые контактируют с ВИЧ-инфицированными, с больными туберкулезом, с химическими реагентами, рентгеновскими установками и так далее.

Большую долю профзаболеваний у нас составляют работники сферы здравоохранения — это работники, которые контактируют с ВИЧ-инфицированными, с больными туберкулезом, с химическими реагентами, рентгеновскими установками и так далее.

Есть очень большой пласт работников, где профессиональная заболеваемость отсутствует, однако наблюдается высокий уровень временной нетрудоспособности — это те же офисные работники.

Но абсолютно безвредных профессий нет. Поскольку труд — это целесообразная деятельность, требующая умственного и физического напряжения, труд отражается на состоянии здоровья. Поэтому труд должен приносить пользу, удовлетворение и быть нормирован, тогда, видимо, и вред будет минимальным.

Беседовала Татьяна Степанова

Журнал: “Медицина целевые проекты” статья: Контроль за условиями труда на промышленных предприятиях железнодорожного транспорта

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» осуществляет обеспечение надзора и контроля на всех объектах железнодорожного транспорта ОАО «Российские железные дороги», в том числе на 4796 промышленных предприятиях, общая численность работающих которых на 1 июля 2014 года составляет 810 000 человек

Главный врач Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту», заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации Юрий Артёменков

Санитарный врач по гигиене труда Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» Марина Оганова

На протяжении всей истории развития железнодорожного транспорта вопросы обеспечения безопасности движения и охраны труда были первостепенными.

Ведущее положение железных дорог определяется их возможностью осуществлять регулярное круглогодичное движение, перевозить основную часть потоков грузов и обеспечить мобильность трудовых ресурсов.

Железнодорожный транспорт находится на особом положении, прежде всего, в части условий деятельности человека. В любую погоду, в любое время года, днем и ночью железнодорожники должны обеспечить пропуск поездов строго по графику и безаварийно.

Условия труда работников железнодорожных профессий связаны с неблагоприятным комплексным воздействием вредных производственных факторов различной природы и интенсивности.

Эксплуатация технологического оборудования и подвижного состава, ремонт, замена пути сопровождаются высоким пылеобразованием, выделением различных химических веществ, интенсивным шумом, вибрацией, наличием больших физических и нервно-эмоциональных нагрузок, различным микроклиматическим и микробиологическим воздействием и пр.

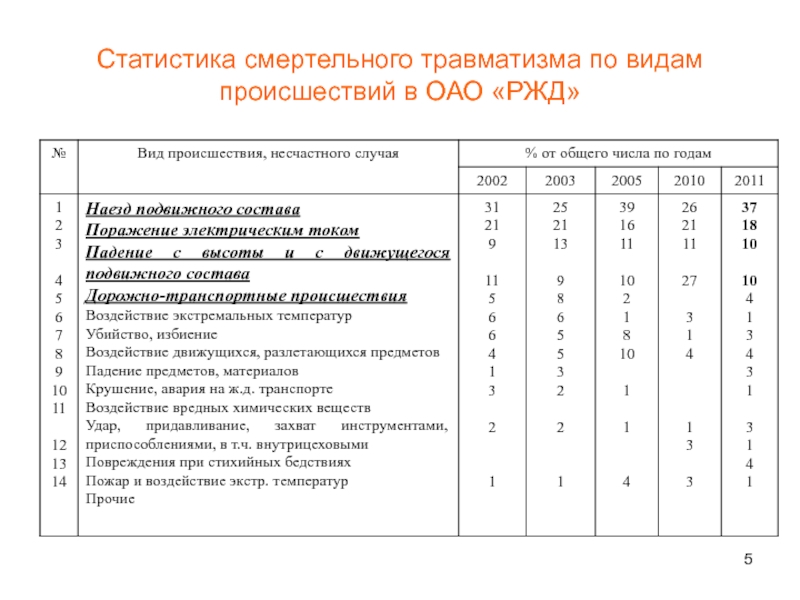

Нарушения условий труда на объектах железнодорожного транспорта не только являются причиной профессиональных заболеваний и отравлений, но и способствуют ухудшению общего состояния здоровья работников и росту профессиональной заболеваемости и ряду общих заболеваний, в том числе бронхолегочных, неврологических, онкологических, сердечно-сосудистых; повышают опасность травматизма.

Производственный контроль

ФБУБ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» и его филиалы повсеместно участвуют в проведении производственного контроля за соблюдением на предприятиях санитарных правил и гигиенических нормативов ивыполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий.

115 испытательных лабораторных центров ФБУЗ, оснащение которых соответствует стандартам качества аккредитованных лабораторий, имеют аттестаты аккредитации на проведение лабораторных и инструментальных исследований, входят в систему добровольной сертификации организаций, специалистов, продукции и технологических процессов в области охраны труда (СДСОТ рег. № Росс RU.И493.04EЛОО от 29 октября 2012 года).

№ Росс RU.И493.04EЛОО от 29 октября 2012 года).

Силами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» проводится производственный контроль на 1538 промышленных предприятиях железнодорожного транспорта.

На рабочих местах производятся исследования воздушной среды производственных помещений, замеры уровней шума, вибрации, параметров микроклимата, освещенности, неионизирующих и ионизирующих излучений и пр.

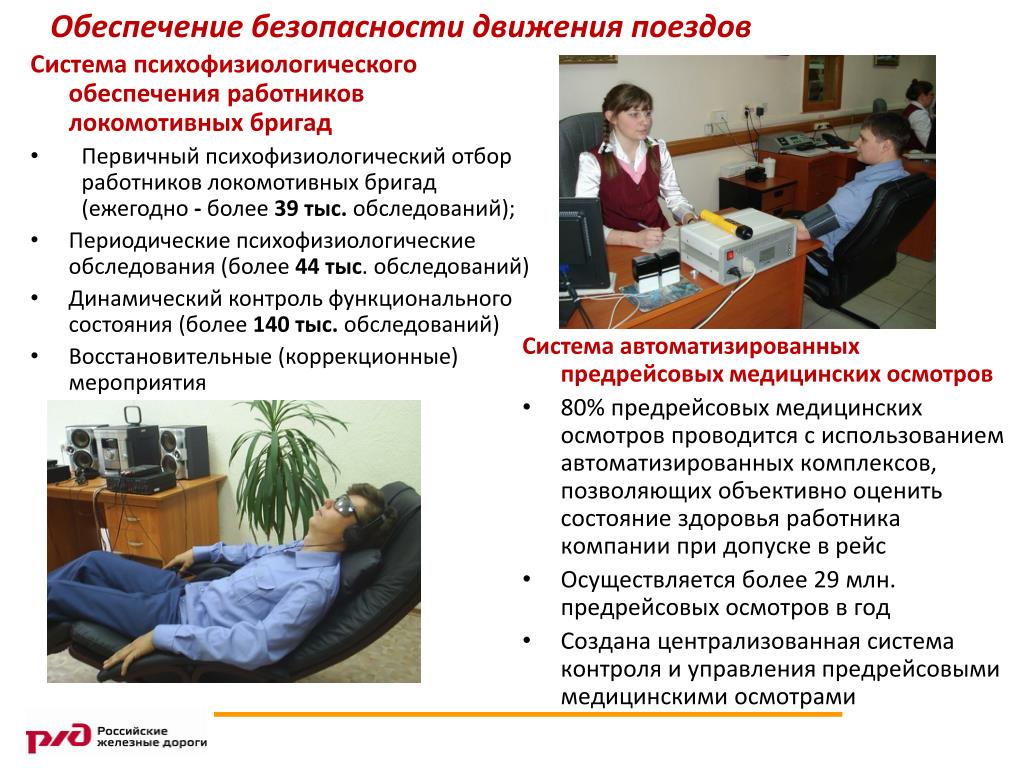

К числу ведущих профессий на железнодорожном транспорте относятся машинисты локомотивов и их помощники.

Локомотивные бригады работают в контакте с вредными производственными факторами: шум, вибрация, пониженная или повышенная температура воздуха, электромагнитное излучение и т.д. Труд локомотивных бригад требует большого нервно-эмоционального напряжения. Работа связана с высокой ответственностью за обеспечение безопасности движения, личным риском, поэтому в кабине локомотива должны быть созданы оптимальные условия для управления.

Ежегодно специалистами филиалов ФБУЗ осуществляются проверки состояния кабин локомотивов и условий труда локомотивных бригад на соответствие СП 2.5.1336-03«Санитарные правила по проектированию, изготовлению и реконструкции локомотивов и специального подвижного состава железнодорожного транспорта». При проверках кабин обращается внимание на неисправности вентиляции, кресел машинистов (отсутствие амортизаторов, подлокотников, нарушение обивки сидений), неисправности санузлов, холодильников и пр. Производятся замеры химических и физических факторов на рабочих местах машиниста и помощника машиниста.

Проводятся проверки как действующего по дорогам парка локомотивов, так и локомотивов после проведения деповского и заводского ремонтов.

Несоответствия санитарным правилам состояния кабин локомотивных бригад и факторов производственной среды, а также нарушения режима труда, условий поездной работы приводят к изменению целого ряда физиологических функций, возникновению профессионально-обусловленных и профессиональных заболеваний.

У локомотивных бригад выявляются такие профессиональные заболевания, как нейросенсорная тугоухость, вибрационная болезнь, заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы.

Повышенная профессиональная заболеваемость ежегодно регистрируется у электросварщиков, составителей поездов, слесарей по ремонту вагонов и локомотивов, монтеров пути, машинистов путевых машин.

Испытательная лаборатория по сертификации технических средств

С целью снижения уровня заболеваемости и совершенствования мер по профилактике заболеваний (отравлений) среди работников железнодорожного транспорта на базе Тихорецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» создана испытательная лаборатория по сертификации технических средств железнодорожного транспорта, которая аккредитована в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основным направлением деятельности данной испытательной лаборатории является проведение сертификационных испытаний локомотивов, автомотрис, путевых машин различного назначения, пассажирских вагонов.

Специфические аспекты

Несмотря на постоянно проводимую в ОАО «РЖД» работу, многие вопросы улучшения условий труда работников железнодорожного транспорта по-прежнему остаются актуальными.

На железнодорожном транспорте при производственных процессах используют химические вещества, представляющие канцерогенную опасность для рабочих предприятий ОАО «РЖД». Это асбесты, используемые при производстве и капитальном ремонте моторовагонных секций составов; бензол, нефтепродукты, выделяющиеся при обработке цистерн и бункерных полувагонов на промывочно-пропарочных станциях, и пр.

Специфическими для железнодорожного транспорта являются предприятия по подготовке и пропитке шпал. Несмотря на то что в настоящее время идет замена деревянных шпал на железобетонные, это происходит только на отдельных участках, в основном вблизи крупных городов.

Несмотря на то что в настоящее время идет замена деревянных шпал на железобетонные, это происходит только на отдельных участках, в основном вблизи крупных городов.

Пропитка древесины осуществляется на шпалопропиточных заводах различными антисептическими составами. В процессе производства используются каменноугольные, сланцевые масла. Кроме этого, заводы-изготовители добавляют в антисептик нафталиновое масло, пековый дистиллят, бензол. Все эти вещества обладают выраженной канцерогенной активностью, кумулятивными свойствами, что может явиться причиной хронической интоксикации.

Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» на разных этапах технологического процесса производства (при управлении пропиткой, перезарядке цилиндров и погрузке их в полувагоны) отбираются пробы воздуха рабочей зоны на рабочих местах, периодически загрязняемых комплексом химических веществ, содержащихся в антисептике: бензолом, нафталином, антраценом, фенолом.

При выявлении превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ разрабатываются предложения по снижению их вредного воздействия на человеческий организм, в том числе мероприятия по улучшению условий труда, требующие материальных затрат.

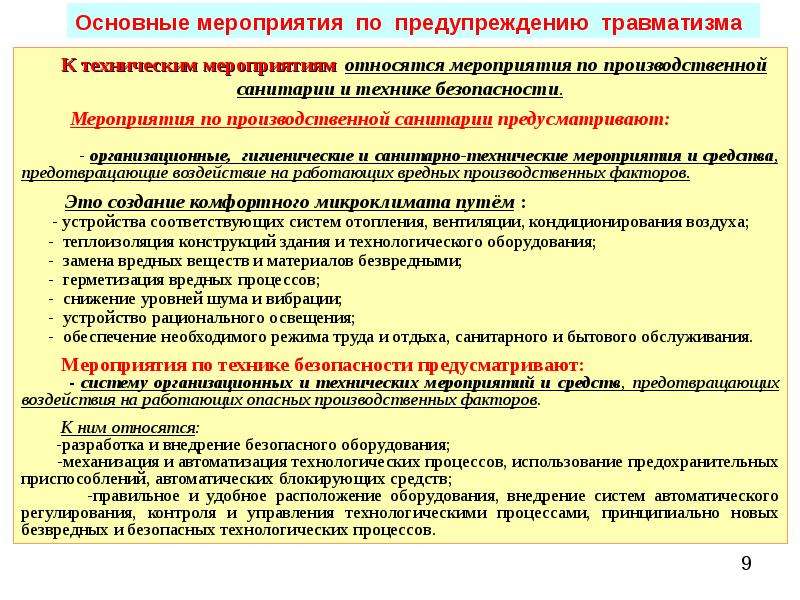

Для формирования современной системы охраны труда на железнодорожном транспорте, снижения опасности воздействия вредных веществ, в том числе канцерогенной направленности, необходимо осуществить повсеместную модернизацию производства с использованием инженерных решений по замене ручного труда, заменять используемые в производстве канцерогенные вещества, использовать средства индивидуальной защиты нового поколения с достаточными защитными свойствами.

Инженерно-врачебные бригады

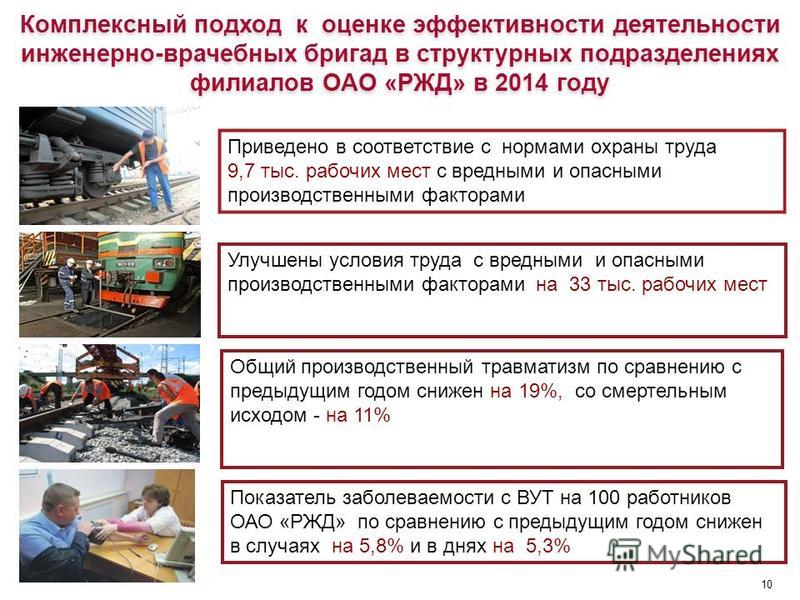

В решении задач профилактики профессиональных заболеваний, снижения травматизма на предприятиях железнодорожного транспорта большая роль отводится работе инженерно-врачебных бригад. Инженерно-врачебная бригада – исполнительный орган, в состав которой входят начальники цехов и участков, медицинские работники НУЗ ОАО «РЖД», представители профсоюзной организации. К работе обязательно привлекается представитель ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту». Права инженерно-врачебных бригад достаточно велики, в том числе и приостановление работ на производственных подразделениях с вредными и опасными условиями труда.

Инженерно-врачебная бригада – исполнительный орган, в состав которой входят начальники цехов и участков, медицинские работники НУЗ ОАО «РЖД», представители профсоюзной организации. К работе обязательно привлекается представитель ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту». Права инженерно-врачебных бригад достаточно велики, в том числе и приостановление работ на производственных подразделениях с вредными и опасными условиями труда.

Эффективное реагирование

По результатам проверок условий труда работники, работодатели, лица, участвующие в принятии управленческих решений, общественные организации получают достоверную информацию об условиях и охране труда на рабочих местах, о фактических уровнях профессионального риска. Результат проверок – разработка оздоровительных мероприятий, направленных на предупреждение и снижение профессиональных заболеваний и отравлений, снижение существующего риска повреждения здоровья и выработка мер по защите от воздействия вредных производственных факторов.

Охрана труда – 2016: первые впечатления

Мероприятия можно условно поделить на информационные и рекламные.

Примерами информационных мероприятий могут служить лекции и «круглые столы».

Так, одна лекция была посвящена теме «Предварительные и периодические медицинские осмотры работающего населения: история и современность». Читала её Надежда Симонова, директор департамента по научной работе АО «Клинский институт охраны труда и условий труда», доктор медицинских наук, профессор.

В своей презентации Надежда Симонова показала, как изменялось число выявленных профессиональных заболеваний в зависимости от действовавшего законодательства. Так, например, с выходом 30 мая 1969 года Приказа №400 (Минздрава СССР и далее) в 2 – 3 раза сократилось число профзаболеваний, 19 июня 1984г с введением Приказа №700 начинается рост выявляемых профзаболеваний. Затем последовало введение Приказов №555 от 29 сентября 1989, №90 от 14 марта 1996 (Минздравмедпрома РФ), №83 от 16 августа 2004 (Минздравсоцразвития РФ и далее) и, наконец, №302Н от 12 апреля 2011. С введением каждого нового Приказа происходит то увеличение, то снижение количества профессиональных заболеваний.

С введением каждого нового Приказа происходит то увеличение, то снижение количества профессиональных заболеваний.

Мне как человеку, коснувшемуся вопросов охраны труда только в последнее десятилетие, было интересно посмотреть на колебания профзаболеваний в зависимости от действующего законодательства и задаться вопросом «почему?».

Также на лекции были затронуты вопросы новшеств, которые предстоит внести в законодательство. Например, принцип полного охвата медицинскими осмотрами всех работников, включая работающих в нормальных условиях труда (2 класс).

«Круглый стол» был посвящен теме «Законодательство по установлению гарантий и компенсаций работникам на основе оценки условий труда на рабочих местах». Модератором выступал Петр Сергеев, заместитель директора Департамента условий и охраны труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Обсуждались вопросы предоставления льгот и компенсаций за работу во вредных условиях труда, а также рассматривались действующие системы предоставления льгот и компенсаций на ОАО «РЖД», ОАО «МКХ «ЕвроХим».

В своем выступлении Петр Сергеев затронул вопрос предстоящих изменений в ФЗ №125 «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Планируется перейти к системе предупредительного контроля в части выявления первичных признаков профзаболевания или при выявлении профзаболевания в начальной стадии. Работодатель обязан будет временно вывести работника с работ во вредных условиях труда и провести с ним профилактические мероприятия. Если после проведения профилактических мероприятий у работника не диагностируются признаки профзаболевания, он возвращается к работе во вредных условиях труда, в противном случае -работник не допускается к работе во вредных условиях труда, а работодатель обеспечивает работнику помощь в подборе нового рабочего места.

К примерам коммерческих можно отнести следующие мероприятия:

– «круглый стол» на тему «Сделано в России: высококачественные средства индивидуальной защиты органов дыхания, материалы и специальная одежда. Актуальные вопросы подбора и оценки эффективности».

Актуальные вопросы подбора и оценки эффективности».

Основные акценты были сделаны на рассказе о продукции, выпускаемой АО «Респираторный комплекс», о самом предприятии и о том, сколько и какой продукции оно может произвести.

Мне, как общественнику, эта информация была неинтересна, но вот представителям служб закупки средств индивидуальной защиты это мероприятие пошло бы на пользу. Кстати, при регистрации перед «круглым столом» участникам выдавали образцы продукции – респираторы.

– «круглый стол» на тему «Система досрочных пенсий за работу во вредных и (или) опасных условиях труда: предварительные итоги нововведений и перспективы развития».

Первым выступающим был Дмитрий Беловалов, заместитель директора Департамента пенсионного обеспечения Минтруда России. Он рассказал о возможности создания с 1 января 2017 года работодателями систем досрочного негосударственного пенсионного обеспечения (более подробно с этим материалом можно ознакомится на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ http://www. rosmintrud.ru/labour/safety/202). Далее последовали агитационные выступления директоров негосударственных пенсионных фондов «Благосостояние» и «Гефест».

rosmintrud.ru/labour/safety/202). Далее последовали агитационные выступления директоров негосударственных пенсионных фондов «Благосостояние» и «Гефест».

В течение всего времени работала выставка SAPE 2016, на которой можно было ознакомиться с продукцией ведущих предприятий России, занимающихся разработкой и производством специальной одежды и средств индивидуальной защиты.

Несколько слов об организации Всероссийской недели охраны труда. Все участники размещались в нескольких отелях на территории Имеретинской долины. Организаторы обеспечили трансфер всем участникам от аэропорта и вокзала до отелей, с периодом в 20 – 30 минут. В течение всей рабочей недели также курсировали автобусы от отелей до главного Медиа- центра Сочи.

В первый день была организована регистрация участников, при регистрации выдавались бейджи и рабочие документы. Бейджи были персонифицированы и содержали уникальный штрих – код, посредством его велся учет посещения тех или иных мероприятий.

НИИ комплексных проблем гигиены и профзаболеваний

Цель работы: оценка и анализ риска для здоровья населения г. Новокузнецка от воздействия выбросов в атмосферу от стационарных источников железнодорожного транспорта.

Методы исследования: проанализирован объем предельно допустимых выбросов структурных подразделений ОАО «РЖД» в г. Новокузнецке. Расчет максимальных и среднегодовых концентраций токсичных веществ от каждого источника для выбранных точек воздействия производился согласно «Методике расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» с использованием «Стандарта ЭКО Центра». программа.Риски для здоровья рассчитывали в соответствии с «Методическими указаниями по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду: «Г 2.1.10.1920-04» и методикой А. П. Щербо «Окружающая среда и здоровье: подходы к оценке риска». с допустимыми значениями.

Основные результаты исследования: приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу города от стационарных источников ОАО «РЖД» и определяющими риск хронической интоксикации, являются диоксид железа, диоксид азота, оксид углерода, гидрофторид, диоксид серы.

Новокузнецка от воздействия выбросов в атмосферу от стационарных источников железнодорожного транспорта.

Методы исследования: проанализирован объем предельно допустимых выбросов структурных подразделений ОАО «РЖД» в г. Новокузнецке. Расчет максимальных и среднегодовых концентраций токсичных веществ от каждого источника для выбранных точек воздействия производился согласно «Методике расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» с использованием «Стандарта ЭКО Центра». программа.Риски для здоровья рассчитывали в соответствии с «Методическими указаниями по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду: «Г 2.1.10.1920-04» и методикой А. П. Щербо «Окружающая среда и здоровье: подходы к оценке риска». с допустимыми значениями.

Основные результаты исследования: приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу города от стационарных источников ОАО «РЖД» и определяющими риск хронической интоксикации, являются диоксид железа, диоксид азота, оксид углерода, гидрофторид, диоксид серы. Сажа как канцероген не опасна для здоровья населения. Наиболее высокий суммарный риск хронической интоксикации наблюдается в районе железнодорожного вокзала. Наибольший вклад в формирование риска хронической интоксикации вносят выбросы от источников вагоноремонтного депо. Уровни непосредственных рисков от воздействия всех выбранных загрязняющих веществ равны нулю. Определение уровней риска для здоровья с учетом фоновых концентраций токсических веществ выявило, что наиболее высокие уровни непосредственной опасности во всех расчетных точках наблюдаются от воздействия оксида углерода.Предлагаемые мероприятия направлены на снижение уровня риска.

Вывод: стационарные источники структурных подразделений ОАО «РЖД» в Новокузнецке способствуют загрязнению атмосферного воздуха города, не оказывая существенного влияния на здоровье населения.

Сажа как канцероген не опасна для здоровья населения. Наиболее высокий суммарный риск хронической интоксикации наблюдается в районе железнодорожного вокзала. Наибольший вклад в формирование риска хронической интоксикации вносят выбросы от источников вагоноремонтного депо. Уровни непосредственных рисков от воздействия всех выбранных загрязняющих веществ равны нулю. Определение уровней риска для здоровья с учетом фоновых концентраций токсических веществ выявило, что наиболее высокие уровни непосредственной опасности во всех расчетных точках наблюдаются от воздействия оксида углерода.Предлагаемые мероприятия направлены на снижение уровня риска.

Вывод: стационарные источники структурных подразделений ОАО «РЖД» в Новокузнецке способствуют загрязнению атмосферного воздуха города, не оказывая существенного влияния на здоровье населения.

|

Металлоинвест принимает участие в конференции World Steel в рамках Российской недели охраны труда

30 апреля 2019 г.

Представители Металлоинвеста приняли участие в конференции Всемирной ассоциации производителей стали в рамках пятой Российской недели охраны здоровья и безопасности, которая прошла с 22 по 26 апреля в Сочи.Делегация компании представила несколько докладов и презентаций, выступила на восьми сессиях и приняла участие в двух круглых столах. Мероприятие представляет собой международную дискуссионную площадку, посвященную новым тенденциям в области перспективного развития охраны труда, обеспечения безопасности и гигиены труда и защиты благополучия работников.

Эндрю Первис, директор по безопасности, охране здоровья и окружающей среды Всемирной ассоциации производителей стали, прокомментировал: Быть частью Всемирной ассоциации производителей стали означает делиться опытом и обмениваться передовым опытом не только с российскими компаниями, но и с международными компаниями.Он высоко оценил систему промышленной безопасности ОЭМК, которая в этом году прошла аудит.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в ходе пленарного заседания «Российской недели охраны труда и промышленной безопасности» 2019 года назвал Металлоинвест одной из компаний, внедряющих наилучшие меры по охране труда и технике безопасности для сотрудников. Он сказал: Все стороны стремятся повысить эффективность практики охраны труда. Эффективная система охраны труда и техники безопасности является одним из важнейших факторов обеспечения устойчивой деятельности, способствуя увеличению производства и снижению экономических, репутационных и социальных рисков.

Александр Шохин добавил: РСПП предложила разработать национальные стандарты по системам управления охраной труда и промышленной безопасностью, организации медицинской помощи, профилактики заболеваний и укрепления здоровья. Данная работа направлена на формализацию требований к системе управления охраной труда, основанных на анализе передового опыта российских и зарубежных компаний. В стандарт войдут наиболее эффективные решения в области охраны труда и техники безопасности, уже применяемые такими компаниями, как «Российские железные дороги» (РЖД), «Росатом», «Роснефть», «Металлоинвест» и «Северсталь».

В стандарт войдут наиболее эффективные решения в области охраны труда и техники безопасности, уже применяемые такими компаниями, как «Российские железные дороги» (РЖД), «Росатом», «Роснефть», «Металлоинвест» и «Северсталь».

Гвоздем недели стало стратегическое пленарное заседание «Будущее охраны труда в России, культура охраны труда и методы профилактики». Лебединский ГОК (входит в Металлоинвест) с 2016 года реализует пилотный проект, который продемонстрировал преимущества увеличения расходов на профилактику профессиональных заболеваний.

Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест», прокомментировала: «Мы видим, что профилактические меры помогли снизить заболеваемость на 10%.

Охрана труда и безопасность, защита жизни работников – приоритет Металлоинвеста. Ключевой посыл круглого стола, организованного Металлоинвестом в рамках корпоративной недели охраны труда, – «Лидеры выбирают безопасность». 1200 участников собрались на предприятиях Компании, чтобы принять участие в видеоконференции с руководством, посвященной Международному дню охраны труда. Они совместно обсудили результаты работы за 2018 год и подтвердили обязательства по охране труда на 2019 год.Участники могли задать вопросы и напрямую обратиться к Генеральному директору Управляющей компании, руководителям предприятий и служб Металлоинвеста, специалистам Компании по вопросам управления охраной труда, охраны труда и окружающей среды.

Они совместно обсудили результаты работы за 2018 год и подтвердили обязательства по охране труда на 2019 год.Участники могли задать вопросы и напрямую обратиться к Генеральному директору Управляющей компании, руководителям предприятий и служб Металлоинвеста, специалистам Компании по вопросам управления охраной труда, охраны труда и окружающей среды.

На технической сессии «Оценка и управление профессиональными рисками: использование результатов оценки профессиональных рисков в существующей практике охраны труда» рассмотрены ключевые аспекты консолидации процессов оценки и управления профессиональными рисками в соответствии с действующими руководствами по охране труда и промышленной безопасности. .Были представлены информация и решения для методов выявления рисков для персонала. На сессии были рассмотрены методы оценки рисков на малых и крупных предприятиях и подчеркнута важность количественной оценки профессиональных рисков. В рамках рассмотрения процедур управления профессиональными рисками были представлены методики использования результатов оценки профессиональных рисков в следующих процедурах:

- Краткое руководство по охране труда и обучению работников

- Разработка программ обучения сотрудников

- Составление списка необходимой защитной одежды и оборудования для защиты сотрудников

Обеспечение безопасных условий труда, охрана здоровья и жизни сотрудников — одно из ключевых направлений деятельности Металлоинвеста в области КСО. Компания ориентируется на системные меры и выработала последовательный подход к повышению уровня защиты сотрудников и формированию культуры безопасных условий труда. Металлоинвест полностью соблюдает законодательство в части условий труда, охраны труда и пожарной безопасности и продолжает внедрять дополнительные меры по устранению несчастных случаев на производстве.

Компания ориентируется на системные меры и выработала последовательный подход к повышению уровня защиты сотрудников и формированию культуры безопасных условий труда. Металлоинвест полностью соблюдает законодательство в части условий труда, охраны труда и пожарной безопасности и продолжает внедрять дополнительные меры по устранению несчастных случаев на производстве.

Охрана труда и техника безопасности | Аэрофлот

Здоровье и безопасность людей — безусловный приоритет Группы «Аэрофлот».Система управления охраной труда и промышленной безопасностью ПАО «Аэрофлот» позволяет Компании развивать свою деятельность в соответствии со стандартами и требованиями российского законодательства и передовой отраслевой практикой. Целью системы является предотвращение опасных ситуаций и минимизация производственного травматизма.

Система управления охраной труда и промышленной безопасностью включает комплекс мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья работников.

Политика ПАО «Аэрофлот» в области охраны труда и техники безопасности, утвержденная приказом Генерального директора, гарантирует выделение ресурсов и создание всех необходимых условий для осуществления мероприятий, направленных на:

- обеспечение соблюдения требований законодательства в области охраны труда и промышленной безопасности связанные с ними травмы и профессиональные заболевания

- управлять профессиональными рисками

- обеспечивать функционирование и совершенствование системы управления охраной труда и промышленной безопасностью

- проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах Общества

- минимизировать вредные производственные факторы на всех уровнях производственных процессов

- оказание медико-профилактической помощи работникам

- обеспечение работников современными средствами индивидуальной и коллективной защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов

- обеспечение высокого уровня обучения работников охране труда, а именно:

- обучение обучение сотрудников безопасным методам и приемам работы

- проверка знаний требований охраны труда и техники безопасности

- проведение инструктажей по технике безопасности.

Распределение обязанностей по охране труда и промышленной безопасности обеспечивает участие всех сотрудников Компании в управлении охраной труда и промышленной безопасностью.

Должностные инструкции сотрудников и положения о бизнес-подразделениях включают обязанности по охране труда и технике безопасности.

Оценка профессионального риска, специальная оценка условий труда, инструментальные и лабораторные обследования рабочих мест в составе производственного контроля, контроль за состоянием здоровья работников являются частью системы менеджмента и учитываются при принятии решений о проведении профилактических организационно-технических мероприятий. технические мероприятия, такие как улучшение условий труда работников, устранение вредных производственных факторов, обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты, организация инструктажей, стажировок, обучения, оптимизация режима труда/отдыха, контроль за состоянием здоровья и безопасностью в подразделениях , и т. д.

д.

По итогам 2020 года проведена оценка условий труда на 5 236 рабочих местах, из них 4 437 признаны приемлемыми. Работники с вредными условиями труда имеют право на дополнительные компенсации в размере от 4% до 24% в зависимости от конкретных условий труда и наличия дополнительного отпуска.

Разработаны специальные программы по охране труда для руководителей и специалистов, в которых обучено 13 659 работников, из них 4 285 рабочих обучены и проверены безопасным методам и приемам труда.

В 2020 году проведено обучение по охране труда всех специалистов ПАО «Аэрофлот».

В 2020 году внедрена автоматизированная система управления охраной труда, учета результатов специальной оценки условий труда, управления компенсациями за условия труда, учета обязательных предварительных (при приеме на работу) и периодических медицинских осмотров, обязательных психиатрических экзамены для сотрудников. Система улучшила качество отчетности, тем самым поддерживая своевременные корректирующие действия.

В 2020 г. коэффициент частоты травматизма (количество травм на 1000 работающих составил 0,47 (в 2019 г. – 0,94). Коэффициент тяжести травматизма (количество потерянных рабочих дней на одного травмированного) – 38,0 (в 2019 г. – 27,4). Все несчастные случаи расследуются, чтобы установить, связаны ли они с работой, и принимаются меры, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Транссибирская магистраль | Развитие | Статьи и очерки | Встреча на границах | Цифровые коллекции | Библиотека Конгресса

Это эссе было опубликовано в 2000 году как часть первоначального веб-сайта «Встречи на границах».

Во второй половине XIX века Россия пережила период экстенсивного развития железных дорог, кульминацией которого стало строительство Транссибирской магистрали. Сродни крупным железным дорогам к Тихому океану в Соединенных Штатах и Канаде, российская трансконтинентальная линия предназначалась для снабжения и заселения Сибири, а также для доставки сырья в развивающиеся отрасли промышленности к западу от Урала. Работая в сжатые сроки и в суровых климатических и ландшафтных условиях, русские эффективно объединили европейскую и азиатскую части империи, завершив этот геркулесов проект.

Работая в сжатые сроки и в суровых климатических и ландшафтных условиях, русские эффективно объединили европейскую и азиатскую части империи, завершив этот геркулесов проект.

Планы строительства железной дороги через Сибирь циркулировали в высших эшелонах российской бюрократии в течение многих лет, прежде чем строительство наконец началось в 1891 году. Проект получил сильную поддержку со стороны императора Александра III и других видных деятелей.Наследник, великий князь Николай, был председателем Комитета Сибирской железной дороги и выполнял различные церемониальные обязанности, связанные с проектом, в том числе перекапывал первую лопату земли недалеко от Владивостока для начала строительства. Однако реальной силой, стоящей за этим проектом, был Сергей Витте, неукротимый министр финансов как Александра, так и Николая.

Чтобы как можно скорее начать железнодорожные перевозки на участках линии, Витте установил четкие сроки завершения различных участков проекта.Поскольку график постоянно находился под угрозой срыва из-за тяжелых условий работы и отдаленности Сибири, Витте настаивал на соблюдении своих планов и уговаривал подчиненных поддерживать темп. Это давление способствовало авариям, а также поломкам снабжения и оборудования. По мере того как болезни и вредные воздействия наносили ущерб рабочей силе, государство обращалось к заключенным в большом количестве, чтобы они закончили работу. Стоимость строительства в конечном итоге превысила 250 миллионов долларов, что вдвое превышает первоначальную смету.Однако Витте оставался решительным в своей цели, вспоминая в своих мемуарах: «Я посвятил себя этой задаче телом и душой».

Как и другие железнодорожные линии империи, колея Транссиба была шире стандартной европейской колеи — 5 футов 3,5 дюйма вместо 4 футов 8,5 дюймов. Инженерные планы предусматривали последовательное строительство шести основных сегментов. В порядке завершения этими ответвлениями были Западно-Сибирская линия от Челябинска до Новониколаевска (будущий город Новосибирск) на реке Обь; Уссурийская линия от Хабаровска до Владивостока; Среднесибирская линия от Новониколаевска до Иннокентьевской под Иркутском с ответвлением на Томск; кругобайкальская линия от Иркутска до восточного берега озера Байкал; Забайкальская линия от озера Байкал до Сретенска.Шестой участок, Амурская линия от Сретенска до Хабаровска, не был завершен до 1916 года. До его завершения Россия смогла установить связь с Тихим океаном, заключив соглашение с Китаем о прокладке пути через Маньчжурию через Китайско-Восточную железную дорогу.

В порядке завершения этими ответвлениями были Западно-Сибирская линия от Челябинска до Новониколаевска (будущий город Новосибирск) на реке Обь; Уссурийская линия от Хабаровска до Владивостока; Среднесибирская линия от Новониколаевска до Иннокентьевской под Иркутском с ответвлением на Томск; кругобайкальская линия от Иркутска до восточного берега озера Байкал; Забайкальская линия от озера Байкал до Сретенска.Шестой участок, Амурская линия от Сретенска до Хабаровска, не был завершен до 1916 года. До его завершения Россия смогла установить связь с Тихим океаном, заключив соглашение с Китаем о прокладке пути через Маньчжурию через Китайско-Восточную железную дорогу.

Амурская линия

Хотя первоначальные планы Транссибирской магистрали предусматривали путь, проходящий через территорию России до самого Владивостока, трудности в строительстве в конечном итоге изменили маршрут.К востоку от Байкала труднопроходимый ландшафт создавал огромные трудности для строительства амурского участка линии от Сретенска до Хабаровска в соответствии с первоначальным графиком. В ответ российское правительство временно отложило эту часть проекта и заключило с Китаем соглашение о прокладке пути через Маньчжурию к востоку от Читы во Владивосток. Альтернативная линия, известная как Китайско-Восточная железная дорога, сократила маршрут на пятьсот километров и сэкономила огромные средства.

В ответ российское правительство временно отложило эту часть проекта и заключило с Китаем соглашение о прокладке пути через Маньчжурию к востоку от Читы во Владивосток. Альтернативная линия, известная как Китайско-Восточная железная дорога, сократила маршрут на пятьсот километров и сэкономила огромные средства.

Проблема с этим решением, однако, заключалась в том, что оно делало связи России с Тихим океаном уязвимыми для политических событий в Китае, на которые все больше влияло давление со стороны напористой Японской империи. Поражение в русско-японской войне 1904–1905 годов ослабило и без того слабые позиции России в Маньчжурии и поставило под угрозу целостность новой железной дороги. Таким образом, царское правительство было вынуждено вернуться к своему первоначальному и гораздо более дорогостоящему плану построить линию через водораздел великой реки Амур.Приостановленное в 1895 г. на начальном этапе работ строительство на Амурской линии началось заново в 1908 г. Устройство дорожного полотна через региональные горные цепи и реки сделало завершение этой ветки весьма проблематичным, ситуация осложнилась начавшейся Первой мировой войной. и, как следствие, нехватка снабжения и рабочей силы. Однако к 1916 году была завершена Амурская линия, впервые позволившая открыть общероссийский путь во Владивосток.

и, как следствие, нехватка снабжения и рабочей силы. Однако к 1916 году была завершена Амурская линия, впервые позволившая открыть общероссийский путь во Владивосток.

История Российских железных дорог. Часть 1. Цари

Россия занимает одну шестую часть земной суши и имеет больше воды, чем любая другая страна в пределах ее границ.Со строительством различных каналов – первого в 1709 году, к началу 19 века его столица Санкт-Петербург имела три водных пути вглубь страны. Однако зерно из низовьев Волги добиралось до города несколько месяцев, так как замерзшие реки зимой останавливали лодки.

Привлекательность железных дорог казалась очевидной. Однако в первой из трех частей серии статей о росте железных дорог в России Дэвид Ширрес сообщает о шатком начале того, что стало одной из самых впечатляющих сетей в мире.

После того, как в Европе были построены паровые железные дороги, их использование в России поначалу встречало сопротивление, так как считалось, что они не подходят для страны с большими расстояниями и суровыми зимами. Однако в 1836 году австрийский инженер Франц фон Герстнер убедил царя Николая I санкционировать демонстрационную линию между столицей и его летним дворцом в Царском Селе.

Однако в 1836 году австрийский инженер Франц фон Герстнер убедил царя Николая I санкционировать демонстрационную линию между столицей и его летним дворцом в Царском Селе.

Длина 23 км, ширина колеи шесть футов. На строительство линии ушло 17 месяцев, и она открылась 30 октября 1837 года. Она показала, что паровая железная дорога может быть реализована в России, и за первый год перевезла 726 000 пассажиров, но имела небольшой объем грузовых перевозок.

Царь утвердил вторую железную дорогу в России по военным соображениям. Это была линия стандартной колеи от Варшавы до австро-венгерской границы. Строительство началось в 1839 году, но было остановлено в 1842 году из-за отсутствия средств. После того, как Казначейство приняло линию, она открылась в 1848 году. Ее первым использованием было переброска войск для подавления восстания в Венгрии.

Первая полезная железная дорога

Маршрут из Санкт-Петербурга в Москву был очевидным маршрутом для первой в России полезной для коммерческого использования железной дороги. На тот момент это была самая длинная в мире двухпутная железная дорога протяженностью 644 км. Для малоразвитой страны это был грандиозный проект, для которого Николай I создал специальный комитет под председательством своего будущего наследника Александра II. Он посчитал преимущества линии оправданным государственным финансированием.

На тот момент это была самая длинная в мире двухпутная железная дорога протяженностью 644 км. Для малоразвитой страны это был грандиозный проект, для которого Николай I создал специальный комитет под председательством своего будущего наследника Александра II. Он посчитал преимущества линии оправданным государственным финансированием.

Строительство железной дороги началось в 1843 году. Оно потребовало обширных земляных работ и 190 мостов. Царь хотел, чтобы линия была русским предприятием. Поскольку инженеров в России было мало, почти всех выпускников Императорского инженерного училища призвали на железную дорогу.Техническим советником был назначен американский инженер Джордж Уистлер. На железной дороге работало 50 тысяч крепостных. За ничтожную плату они работали долгие часы, плохо питались и плохо жили. Несколько тысяч человек погибли во время строительства.

Для создания российского локомотивостроения американская компания переоборудовала Александровский государственный завод под Санкт-Петербургом. Это произвело 162 25-тонных двигателя, 2500 грузовых вагонов и 70 пассажирских вагонов, необходимых для линии. Компания также обучала российских мастеров и машинистов.

Это произвело 162 25-тонных двигателя, 2500 грузовых вагонов и 70 пассажирских вагонов, необходимых для линии. Компания также обучала российских мастеров и машинистов.

В отличие от будущих железных дорог, линия была хорошо построена. Царь очень интересовался его строительством и не жалел средств. Он имел максимальный уклон 1 к 125 и представлял собой почти прямую линию, которая была менее чем на 1 процент длиннее, чем прямолинейное расстояние между двумя городами. Англия поставила для линии почти 1,1 миллиона тонн рельсов. Российская промышленность могла поставить только 10 000 тонн.

Он открылся 1 ноября 1851 года после того, как трудности с финансированием задержали его завершение.Его первый пассажирский поезд выехал из Санкт-Петербурга в 11.15 и прибыл в Москву в 09.00 следующего дня, достигнув средней скорости 18,5 миль в час. Трафик превзошел ожидания: за первый год пассажиропоток составил 693 000 человек. В 1856 году он перевез 1,2 миллиона пассажиров, несмотря на то, что царский режим требовал, чтобы у всех было разрешение на поездку. 168 000 тонн грузов, перевезенных в 1852 году, выросли до 380 000 тонн к 1856 году.

168 000 тонн грузов, перевезенных в 1852 году, выросли до 380 000 тонн к 1856 году.

Вопрос о калибре

Это была первая в России железная дорога, построенная для пятифутовой колеи.Кажется, Уистлер успешно отстаивал пятифутовую (1524 мм) колею, поскольку считал шестифутовую колею Царскосельской железной дороги дорогой и ненужной. В то время не было ясно, получит ли широкое распространение британская стандартная колея, а в Америке были железные дороги с шириной колеи 5 футов.

Одна из теорий принятия российской колеи состоит в том, что это затрудняет для вторгшихся армий использование российской железнодорожной сети. Хотя это, безусловно, имело место во время Второй мировой войны, сомнительно, что Уистлер считал это проблемой.

В 1970 году СССР скорректировал свою колею до 1520 мм. В настоящее время во всем мире насчитывается 227 000 км колеи 1520 мм — в основном страны бывшего Советского Союза — и 720 000 км стандартной колеи.

Следующей железной дорогой по приказу царя была дорога из Санкт-Петербурга в Варшаву. Это была еще одна железная дорога, построенная по военным причинам. Работы начались в 1852 году, но проблемы с финансированием отложили завершение до 1863 года, когда его использовали войска, подавившие польское восстание.

Это была еще одна железная дорога, построенная по военным причинам. Работы начались в 1852 году, но проблемы с финансированием отложили завершение до 1863 года, когда его использовали войска, подавившие польское восстание.

Железная дорога, выигравшая войну

К началу Крымской войны в 1854 году Россия имела относительно небольшую сеть железных дорог протяженностью 650 км.Впоследствии поражение России высветило необходимость в большем количестве железных дорог. Об этом свидетельствовали успехи единственной близкой к битве железной дороги России, построенной англичанами.

Поскольку Крымская война касалась контроля России над Черным морем, британцам и их союзникам пришлось взять черноморскую крепость Севастополь. В сентябре 1854 г. англичане высадились в Балаклавской гавани, примерно в 13 км к югу от форта. Отсюда тропа круто поднималась к плато, где расположились лагерем 26 000 осаждающих войск.

Так как зимой этот путь стал непроходимым, войска получили мало припасов. Многие умерли от холода, болезней и недоедания. Когда об этом стало известно, было принято решение о строительстве железной дороги. В феврале 1855 года в Балаклаву прибыли девять кораблей с необходимыми людьми и материалами, а семь недель спустя семимильная железная дорога была завершена. Вагоны были запряжены лошадьми – пока в ноябре не прибыли паровозы – за исключением обмотки двигателя на участке с уклоном 1 к 17. После ввода в эксплуатацию железная дорога перевозила 240 тонн в день.

Многие умерли от холода, болезней и недоедания. Когда об этом стало известно, было принято решение о строительстве железной дороги. В феврале 1855 года в Балаклаву прибыли девять кораблей с необходимыми людьми и материалами, а семь недель спустя семимильная железная дорога была завершена. Вагоны были запряжены лошадьми – пока в ноябре не прибыли паровозы – за исключением обмотки двигателя на участке с уклоном 1 к 17. После ввода в эксплуатацию железная дорога перевозила 240 тонн в день.

В апреле это позволило провести беспрецедентно интенсивный обстрел Севастополя, в ходе которого за 10 дней было выпущено 47 000 снарядов. По железной дороге также прошел первый госпитальный поезд для перевозки раненых солдат. Россия эвакуировала Севастополь в августе, что привело к окончанию войны в марте 1856 года. Прежде чем покинуть Крым, англичане показали свою железную дорогу русским офицерам, которые не сомневались, что это стоило им Севастополя.

Железнодорожная стрела

После смерти Николая I в 1855 году ему наследовал его сын Александр II. В отличие от своего отца, он хотел расширить российские железные дороги за счет частного капитала. В 1856 году было создано Главное общество российских железных дорог. Это в основном финансировалось французскими и британскими инвесторами, которым была гарантирована годовая доходность капитала в размере 4 процентов.

В отличие от своего отца, он хотел расширить российские железные дороги за счет частного капитала. В 1856 году было создано Главное общество российских железных дорог. Это в основном финансировалось французскими и британскими инвесторами, которым была гарантирована годовая доходность капитала в размере 4 процентов.

В течение 10 лет планируется построить линии между Балтийским и Черным морями, Москвой и Нижним Новгородом и достроить линию Санкт-Петербург — Варшава.

Не удалось. Прогресс был медленным, и вскоре он исчерпал свой первоначальный капитал.Однако железные дороги строили и другие компании, в том числе и до Донецкого угольного бассейна. Почти все эти линии были «новаторскими железными дорогами», в которых были приняты неудовлетворительные стандарты строительства, чтобы ускорить строительство с намерением улучшить железную дорогу позже. Легкие рельсы ограничивали вес локомотива и, следовательно, размер грузовых поездов. Это оставалось проблемой вплоть до советской эпохи.

Железнодорожные короли

В 1866 году сеть железных дорог России составляла 5 147 км.В этом году правительство учредило железнодорожный фонд и разработало план расширения, основанный на

экономических требованиях. Железнодорожные предложения не были одобрены, если они не были частью этого плана. Это спровоцировало железнодорожный бум, который утроил размер сети в следующем десятилетии.

Этот бум был использован для поощрения внутреннего производства. До 1866 г. импортировалось 87% рельсов и 60% локомотивов. К 1899 году, после различных правительственных инициатив, было 13 заводов по производству стальных рельсов, производящих полмиллиона тонн в год, и только 16 процентов из 5196 поставленных локомотивов были импортированы.

Как и везде, этот бум привел к появлению «железнодорожных королей», которые были больше озабочены увеличением собственного благосостояния, чем управлением эффективными железными дорогами. В 1870-х годах специальная комиссия расследовала плохую работу железной дороги после турецкой войны. В 1879 г. его рекомендация по работе с автомобильным транспортом была принята. Растущее недовольство правительства частными железными дорогами было таково, что к 1883 г. они обеспечивали 80 процентов всех железнодорожных инвестиций.

В 1870-х годах специальная комиссия расследовала плохую работу железной дороги после турецкой войны. В 1879 г. его рекомендация по работе с автомобильным транспортом была принята. Растущее недовольство правительства частными железными дорогами было таково, что к 1883 г. они обеспечивали 80 процентов всех железнодорожных инвестиций.

Французское соединение

С 1866 года эти огромные вложения поступали из железнодорожного фонда, первоначально созданного путем продажи Аляски и Петербургской железной дороги Московской. В 1880-х годах кредиты из Франции стали основным источником финансирования в рамках отношений, которые привели к франко-российскому союзу 1894 года. Этот договор и финансовая зависимость России привели к тому, что некоторые железные дороги были построены для обслуживания французских стратегических интересов с небольшой внутренней выгодой.

Одной из таких железных дорог была 1688-километровая линия до Ташкента, которую царь Николай II утвердил в 1901 году, несмотря на возражения со стороны его министров. Хотя к Ташкенту уже существовала железная дорога от Каспийского моря, она не была связана с российской сетью. Следовательно, французам требовалось построить линию из Оренбурга в России, чтобы ускорить переброску войск, чтобы угрожать британцам в Афганистане. Его строительство длилось четыре года и было завершено в 1905 году.

Хотя к Ташкенту уже существовала железная дорога от Каспийского моря, она не была связана с российской сетью. Следовательно, французам требовалось построить линию из Оренбурга в России, чтобы ускорить переброску войск, чтобы угрожать британцам в Афганистане. Его строительство длилось четыре года и было завершено в 1905 году.

Первоначальная линия протяженностью 1850 км от Каспийского моря до Ташкента была построена в два этапа и завершена в 1898 году.

Он включал в себя 150-километровый участок через зыбучие пески пустыни Каракумы, оставляя следы висящими, когда песок уносился ветром, пока сплошная насыпь не решила эту проблему.

Строительство Транссиба

В 1880-х годах были предложения провести линию через Сибирь в Тихий океан для защиты от иностранных держав и для развития этого района. Железная дорога сделала бы возможной массовую иммиграцию из перенаселенной европейской части России, где часто бывали голодные дни. До появления железной дороги эмигрировали в Сибирь, но около 20 процентов тех, кто совершал это трудное сухопутное путешествие, погибли.

Транссибирская линия была грандиозным проектом, ставшим возможным благодаря энтузиазму царя Александра III и организационному гению его министра финансов Сергея Витте.