Откосы грунта: КРУТИЗНА ОТКОСОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ГРУНТА / КонсультантПлюс

Уплотнение грунтов откосов и посев семян многолетних трав

По окончании планировки необходимо грунт на откосах дополнительно уплотнить. Практика показала, что даже при строгом соблюдении требований к послойному уплотнению грунтов (см. гл. 11) поверхностные слои откосов толщиной до 0,5 м остаются неуплотненными. В связи с этим насыпи, возведенные из песчаных и связных грунтов высотой до 2 м с пологими откосами, дополнительно уплотняют катками на пневматических колесах.

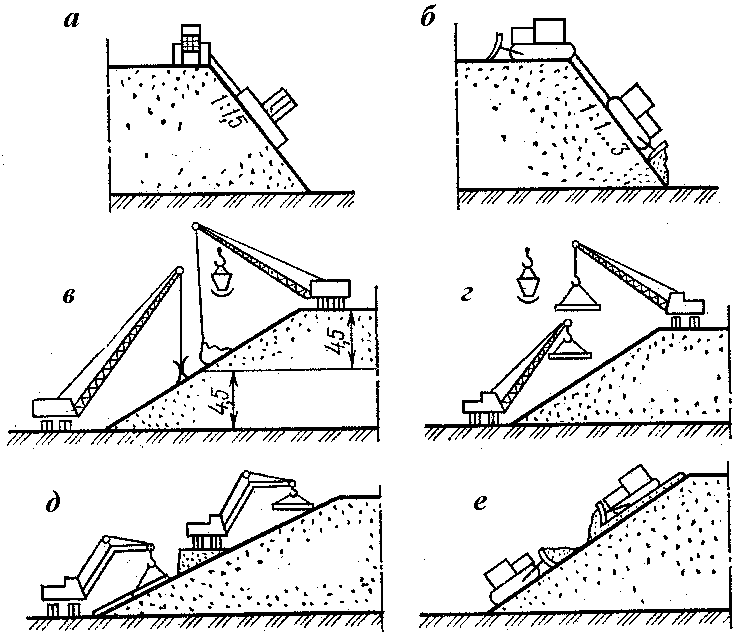

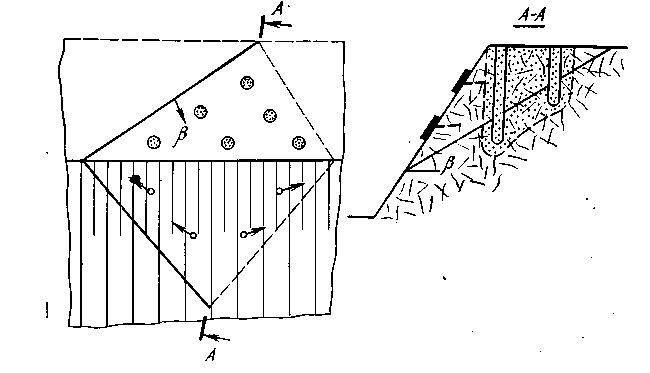

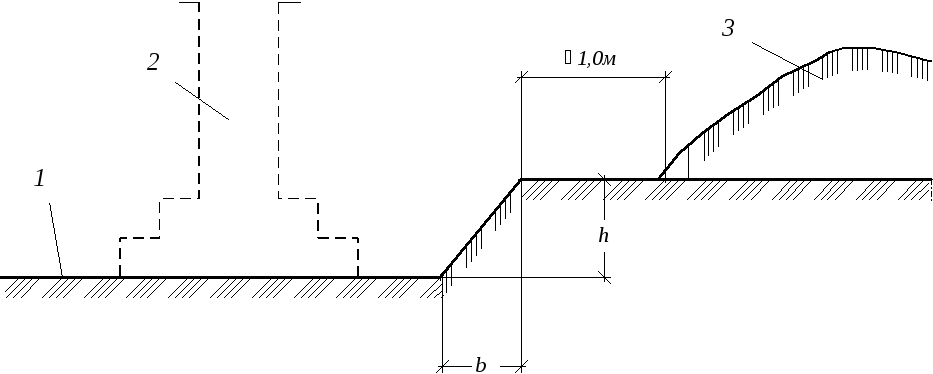

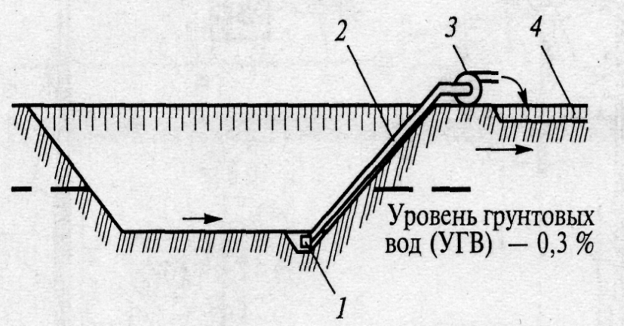

Откосы насыпей из горных пород целесообразно уплотнять площадочными самопередвигающимися вибраторами массой не менее 500 кг. Откосы насыпей высотой до 10 м уплотняют вибрационным катком массой более 4000 кг, подвешенным к стреле экскаватора-драглайна или специально оборудованному трактору (рис. 15.10). При большей высоте насыпей откосы уплотняют в процессе их возведения по ярусам.

Рис. 15.10. Уплотнение грунта откоса насыпи виброкатком

1 — трактор; 2 — лебедка; 3— кронштейн с блоком; 4—канат; 5 — дополнительная колесная опора; 6—виброкаток

Если на откосах не могут произрастать травосмеси, то их нужно прикрыть слоем растительного грунта толщиной 10 см. При жирных глинах, а также одноразмерных мелких песках толщину растительного грунта увеличивают до 15 см. Для лучшего сцепления с растительным грунтом поверхность откосов разрыхляют на глубину 10—15 см рыхлителем. При планировке откосов планировочным ковшом экскаватора-драглайна дополнительное рыхление грунта на откосах не требуется, но тогда нарезают борозды глубиной 10—15 см через 1 м, параллельные бровке земляного полотна. Если с той же стоянки в нижней части откоса делают лунки, то ковш экскаватора забрасывают к подошве откоса. Затем его перемещают вверх по откосу, сообщив ему ныряющее движение (поднимая и опуская заднюю часть ковша). В процессе движения ковш режущей кромкой образует лунки, которые не должны соединяться в сплошную борозду, способствующую размыву откоса поверхностными водами.

При жирных глинах, а также одноразмерных мелких песках толщину растительного грунта увеличивают до 15 см. Для лучшего сцепления с растительным грунтом поверхность откосов разрыхляют на глубину 10—15 см рыхлителем. При планировке откосов планировочным ковшом экскаватора-драглайна дополнительное рыхление грунта на откосах не требуется, но тогда нарезают борозды глубиной 10—15 см через 1 м, параллельные бровке земляного полотна. Если с той же стоянки в нижней части откоса делают лунки, то ковш экскаватора забрасывают к подошве откоса. Затем его перемещают вверх по откосу, сообщив ему ныряющее движение (поднимая и опуская заднюю часть ковша). В процессе движения ковш режущей кромкой образует лунки, которые не должны соединяться в сплошную борозду, способствующую размыву откоса поверхностными водами.

По подготовленной поверхности откосов распределяют растительный грунт, ранее снятый и сложенный в валы вдоль красных линий; его перемещают бульдозером к подошве насыпи или внешней бровке выемки. Если такого грунта нет, используют грунт, взятый с заболоченных или заторфованных участков, характеризующийся обычно кислой реакцией, поэтому его предварительно нейтрализуют известью (0,5—1 % массы). Подготовленный заторфованный грунт распределяют любой планировочной машиной по поверхности откосов за 1—2 прохода (по одному следу) с перекрытием следов на 1/3. В местах вогнутых вертикальных кривых для сброса поверхностной воды на откосах до их укрепления укладывают телескопические лотки. Основным видом укрепления незатопляемых откосов является засев их многолетними травами (гидропосев травосмесей с мульчированием), особенно если отсутствует качественный растительный грунт.

Если такого грунта нет, используют грунт, взятый с заболоченных или заторфованных участков, характеризующийся обычно кислой реакцией, поэтому его предварительно нейтрализуют известью (0,5—1 % массы). Подготовленный заторфованный грунт распределяют любой планировочной машиной по поверхности откосов за 1—2 прохода (по одному следу) с перекрытием следов на 1/3. В местах вогнутых вертикальных кривых для сброса поверхностной воды на откосах до их укрепления укладывают телескопические лотки. Основным видом укрепления незатопляемых откосов является засев их многолетними травами (гидропосев травосмесей с мульчированием), особенно если отсутствует качественный растительный грунт.

Для укрепления откосов, как и при создании травяного покрова на полосах зеленых насаждений, применяют те же семена трех биологических групп (см. гл. 9). Укрепляют не только откосы и разделительные зеленые полосы, но и газоны, лужайки, конуса и подходы к искусственным сооружениям, а также скверы.

Укрепление откосов – Гринлайн Уфа

Часто случается так, что участок под строительство и посадки расположен на неровном рельефе: это могут быть склоны разной крутизны, овраги, берега водоемов. Особенные трудности возникают на склонах, которые могут подвергнуться оползню; участки на берегах водоемов и склонах оврагов часто бывают подвижны за счет залегающей под верхнем слоем грунта глины. Для того чтобы укрепить склоны, используют различные методы, которые подбираются с учетом уклона, близости грунтовых вод, вероятности подмыва участка при разливе водоемов, особенностей грунта и других неблагоприятных природных факторов.

В первую очередь учитывается величина уклона. При маленьких и средних уклонах – до 8% — можно укрепить склон растениями вертикального и горизонтального действия, а также деревьями. Во многом укреплению наклонных поверхностей участка способствуют растения с развитой корневой системой, которые можно специально высадить в ячейках укрепляющих конструкций. Корневая система растений, переплетаясь с крепежом и конструкцией укрепителя, усиливает почву, препятствует ее эрозии и оползневым процессам.

Корневая система растений, переплетаясь с крепежом и конструкцией укрепителя, усиливает почву, препятствует ее эрозии и оползневым процессам.

При уклонах выше среднего – то есть от 8%, до 15% — обычно применяют искусственные конструкции в виде биоматов, газонных решеток, геосеток. Больший уклон предполагает использование георешеток , габионных конструкций. Но возможно применение и предыдущих систем в случае, если склон несет декоративную функцию. Их соединение увеличивает способность склона выдерживать нагрузки.

Но в некоторых случаях склоны не могут быть засеяны растениями, и тогда их укрепляют при помощи вкопанных в грунт бревен, камней, керамических и бетонных блоков. Георешетки и габионы также могут использоваться в случае глинистых и каменистых склонов при заполнении их бетоном, камнями, галькой.

Все эти методы способствуют закреплению склонов за счет внутреннего армирования, то есть «вживления» каркаса укрепляющей конструкции в слой грунта. Процесс армирования склонов происходит либо за счет укрепительных металлических болтов – анкеров, либо заглублением вглубь поверхности (как у габионов), либо вбитых в склон бревен и вкопанных камней.

Все укрепительные конструкции помимо выполнения своего прямого назначения выполняют еще и роль декора. С их помощью можно создавать самые разные композиции из камней и растений, которые сделают склон не только крепким, но и радующим глаз своей красотой.

Компания ГринЛайн предлагает услуги по любому из выше перечисленных методов укрепления склонов и оврагов:

Керамические блоки, камни.

При различных уклонах, даже достаточно больших, в том числе и на склонах с возможностью оползня, применяется способ укрепления поверхности врытыми вглубь горы камнями и бревнами. В случае если по склону стекает вода, следует при помощи специального лотка направить ее в определенное русло, чтобы она не разрушала почву.В некоторых случаях склон может быть укреплен при помощи камней, врытых в грунт. Для его укрепления используют врытые вглубь грунта бетонные блоки. Удержать почву на склоне помогут также доски и брёвна, врытые поперёк склона, деревянные плашки, вкопанные в землю, и так далее.

Геотекстиль.

При защите склонов от оползней и разрушения часто используется геотекстиль. Прочность на сдвиг геотекстиля намного выше, чем у почвы. За счет этого свойства комбинация грунта с геотекстилем выдерживает нагрузку намного больше той, которую выдерживает сам грунт.

Этот материал очень технологичен при проведении работ, что сокращает сроки и затраты.

Геотекстиль – это нетканый материал в рулонах, изготовленный из полипропиленовых и полиэфирных волокон иглопробивным методом. Обладает высокой прочностью и водопроницаемостью, увеличивает несущую способность грунтовых оснований, защищает почвы от мороза, предотвращает смешивание слоев при сходах воды, защищает от эрозии.

Геоматы.

Для борьбы с эрозией почвы и оползнями используют геоматы. Геоматы поддерживают растительный покров на откосах и склонах.

Геомат – это полимерный материал, имеющий водопроницаемую структуру. Создается слоями полипропиленовых решеток, наложенных друг на друга и соединенных между собой термическим способом. По своей структуре геомат напоминает своеобразную мочалку с большим количеством пустот.

Структура геомата защищает верхний слой грунта и закрепляет корни проросших сквозь него растений. Корни проросших растений переплетаются с волокнами материала и образуют вместе с ними прочную систему, которая укрепляет верхний слой почвы на откосах и склонах, защищает от гидроэрозии, выветривания и оползней. Есть широкий спектр возможностей, связанных с использованием геоматов: засев травами, а также заполнение конструкций щебнем, битумом.

Геомат применяют даже на крутых откосах. Использование этого материала позволяет озеленять откосы и склоны с углом наклона до 70°. В сочетании с геотекстилями геоматы используются для усиления и повышения несущей способности склонов.

Геосетка.

Для армирования грунта на крутых откосах, и склонах часто применяют геосетку. Геосетка – это сетка с квадратными ячейками, разработанная для строительства на слабых грунтах. Геосетки стеклянные

Геосетка – это сетка с квадратными ячейками, разработанная для строительства на слабых грунтах. Геосетки стеклянные

(из стеклянных нитей) и полиэфирные применяют в качестве армирующих элементов для укрепления склонов.

Обладая высокой жесткостью, геосетка позволяет выдерживать значительные нагрузки при очень низких деформациях. Специальная пропитка обеспечивает устойчивость геосеток к агрессивным воздействиям.

Геосетки для контроля эрозии и укрепления грунта на поверхности укладываются на крутых откосах – при угле наклона до 70°.

Георешетка.

Наиболее популярное средство для борьбы с оползнями и деформацией склонов в настоящее время – это георешетка. Она обеспечивает прочность и стойкость склона, предохраняет почву от эрозии. Установленная на склонах георешетка укрепляет и стабилизирует грунт, предотвращает движение почвы вниз. Укрепление почвы происходит путём замены земляного покрытия: вместо почвы с низкой грузоподъёмностью используется почва с более высокой грузоподъёмностью.

Георешетка – каркасная конструкция, состоящая из полос нетканого водопроницаемого материала — геотекстиля, созданного на основе полиэфирных волокон. Применяется георешетка для защиты строительных грунтов и почвы от эрозийных деформаций в овражистых местностях. Георешетка при растяжении образует устойчивый каркас, который фиксируется на поверхности земли наполнителем. В качестве наполнителя используется песок, бетон, щебень и др. материалы. Наполнение решетки проницаемыми материалами увеличивает устойчивость склонов, а влага в ячейках способствует прорастанию растений. Одним из способов укрепления склонов является использование георешетки, заполненной землей. Применение георешетки даёт возможность озеленить склоны, защитив их от сползания. По отношению к геосетке георешетка – более сильная конструкция. Георешетка создается из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, которые скрепляются в шахматном порядке прочными сварными швами.

Габионы.

Под воздействием нагрузки большая часть грунтов подвержена смещению и нарушению внутренней структуры. Применение габионов позволит армировать и укрепить грунт, повышая устойчивость склонов практически любого уклона.

Применение габионов позволит армировать и укрепить грунт, повышая устойчивость склонов практически любого уклона.

Габионы — это экологическая модульная система армирования грунта, используемая для крепления грунта, склонов и откосов, борьбы с камнепадами. Часто применяются в сочетании с геосетками, геотекстилем, георешётками.

Габион (от лат. «проволочная корзина») – модуль, представляющий собой сетчатую коробку, которая изготавливается из стальной проволоки двойного кручения, с шестиугольными ячейками, разделенные на секции при помощи диафрагм, устанавливаемых внутри габионов через каждый метр по длине (Вместо цинкового покрытия стальной проволоки сетки может применяться покрытие из гальфана, представляющего собой сплав цинка и алюминия).

Двойное кручение проволочной сетки обеспечивает прочность и равномерность

распределения нагрузок, предотвращает раскручивание в случае разрыва сетки. Если габионы используются в агрессивной среде, для сеток применяют оцинкованную проволоку с оболочкой из поливинилхлорида — ПВХ. Покрытие ПВХ защищает проволоку и обеспечивает большую устойчивость к химическим, механическим и коррозионным повреждениям. Для большей прочности конструкции внутри куба из сетки могут быть выполнены перегородки, что придает габиону дополнительную жесткость.

Покрытие ПВХ защищает проволоку и обеспечивает большую устойчивость к химическим, механическим и коррозионным повреждениям. Для большей прочности конструкции внутри куба из сетки могут быть выполнены перегородки, что придает габиону дополнительную жесткость.

Габионы изготавливается не только в виде короба, но и как цилиндр, матрас и т.д. Габионные матрасы бывают трех размеров: 3х1х0,5 м, 4х2х0,5 м и 2х1х0,25м. Они применяются в качестве укрепления склонов. Покрытие откосов из габионных матрасов должно иметь надежный упор из габионных ящиков или продолжаться в пологой части откоса.

Габионы цилиндрической формы применяются на береговых откосах.

Габионы находят свое применение для возведения подпорных стенок, ландшафтных работ, защиты от почвенной эрозии. Габионы с покрытием из ПВХ применяются для защиты склонов от оползней и обрушения береговой части. Габионные конструкции из натурального камня в сетчатых контейнерах укрепляют неустойчивые грунты.

Материал георешетки нетоксичен, устойчив к ультрафиолетовому излучению, стойкий к агрессивной среде, в том числе к воде любого состава, это позволяет ему сохранять свои характеристики многие годы. Выбор высоты георешетки зависит от нагрузки на склон и материалов-заполнителей, принимается при инженерном проектировании.

Выбор высоты георешетки зависит от нагрузки на склон и материалов-заполнителей, принимается при инженерном проектировании.

Биоматы.

Склоны до 45% уклона можно укрепить травами по вертикали и горизонтали. Некоторые виды трав, благодаря развитой корневой системе – до 1,5-2 м. в глубину — укрепляют склоны по вертикали. Другие виды трав благодаря быстрому развитию вегетативных побегов укрепляют склоны по горизонтали, создавая плотно сплетенную с их корнями поверхность. Третьи виды трав придают декоративность.

При укреплении склонов растениями понадобится определенное время для развития корневой системы, поэтому в комплексе с травами используют механическое закрепление склонов, которое производится биоматами. При склоне, угол наклона которого равен 30% и более, биоматы рекомендуется укрепить габионными матами, которые крепятся к поверхности специальными шпильками, длиной не менее 40-50 см.

Биоматы — многослойное полотно, состоящее из натуральных волокон, наложенных на тонкий слой целлюлозы и укрепленных двумя слоями полипропиленовой светочувствительной сетки или двумя слоями джутовой сетки. Это полотно прошито с обеих сторон полипропиленовой или джутовой нитью. По составу волокон биоматы подразделяются на три основных типа: биоматы из соломы, из кокосовых волокон, смешанного типа из соломы и кокосовых волокон.

Это полотно прошито с обеих сторон полипропиленовой или джутовой нитью. По составу волокон биоматы подразделяются на три основных типа: биоматы из соломы, из кокосовых волокон, смешанного типа из соломы и кокосовых волокон.

Газонные решетки.

Для уклонов малых (до 3%) и средних (до 8%) можно применить газонные решетки. Газонные решетки, сделанные из пластика, придают травяному покрытию высокую устойчивость к механическим нагрузкам, используется для укрепления небольших склонов, террас и пр.

Газонная решетка представляет собой модули 400х600 мм, которые можно собирать прямо на месте установки с помощью замков, расположенных по краям модулей. Собранные модули образуют полотно, укрепляющее травяное покрытие, которое, в свою очередь, предохраняет почву от эрозии.

На Бованенковском НГКМ откосы технологических дорог впервые укреплены криогелем

Новости проектов и регионов

В конце июля на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ) успешно проведен эксперимент по укреплению грунтов откосов и насыпей технологических дорог специальным полимерным веществом — криотропным гелем. Главными достоинствами данной технологии являются экономическая эффективность, экологичность, а также простота в применении.

Главными достоинствами данной технологии являются экономическая эффективность, экологичность, а также простота в применении.

Необходимость улучшения строительных свойств дорожных откосов на Ямале вызвана осложненными горногеологическими и геокриологическими условиями региона. По заказу компании «Газпром добыча Надым» специалисты Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) на практике опробовали один из способов решения данной проблемы — технологию закрепления грунтов криотропным гелем.

Способ этот не новый, однако, практики его широкого применения в промышленных масштабах нет. Криогель наносится на подверженные эрозионным процессам участки грунта и перемешивается мотокультиватором. Спустя десять дней после окончания эксперимента сквозь двухмиллиметровую корочку криогеля прорезались первые всходы ранее высаженных многолетних трав.

Исследования поверхностей электромагнитными методами контроля, а также испытание уже прошедшими ливнями, позволяют сделать предварительные выводы о том, что технология работает успешно. Как отмечают геотехники инженерно-технического центра компании, необходим дальнейший мониторинг опытно-экспериментальных участков. Уже в следующем году, после перезимовки грунтов, будет приниматься решение о целесообразности внедрения данной строительной технологии.

Как отмечают геотехники инженерно-технического центра компании, необходим дальнейший мониторинг опытно-экспериментальных участков. Уже в следующем году, после перезимовки грунтов, будет приниматься решение о целесообразности внедрения данной строительной технологии.

Справка

ООО «Газпром добыча Надым» — 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Основные направления деятельности: добыча и подготовка газа и газового конденсата. Ежегодный объем добычи природного газа — около 80 млрд куб. м.

Первое газодобывающее предприятие на севере Западной Сибири. Создано для разработки и эксплуатации Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения. Сегодня также ведет добычу на Юбилейном, Ямсовейском и Бованенковском месторождениях. Компания владеет лицензией на разработку Харасавэйского газоконденсатного месторождения, где идут работы по обустройству.

Территория деятельности: Надымский, Пуровский, Ямальский районы Ямало-Ненецкого автономного округа. Является градообразующим предприятием для города Надыма и поселка Пангоды. В составе предприятия 12 действующих газовых промыслов, 15 специализированных филиалов.

В составе предприятия 12 действующих газовых промыслов, 15 специализированных филиалов.

В компании внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Коллектив насчитывает более 9 тыс. сотрудников.

Последние новости по теме

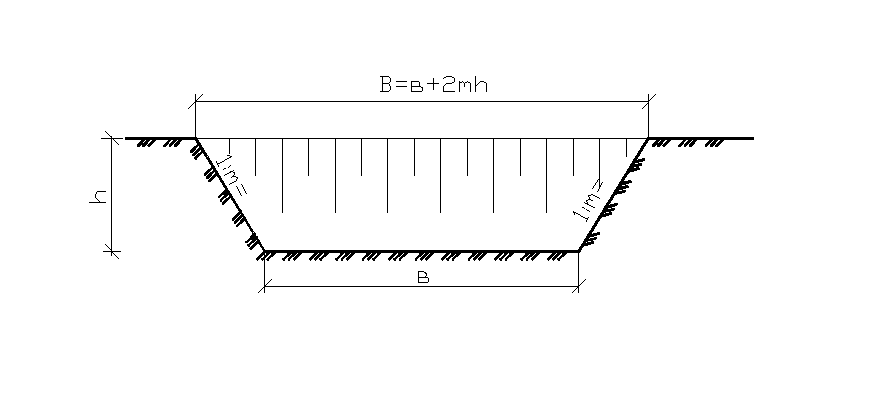

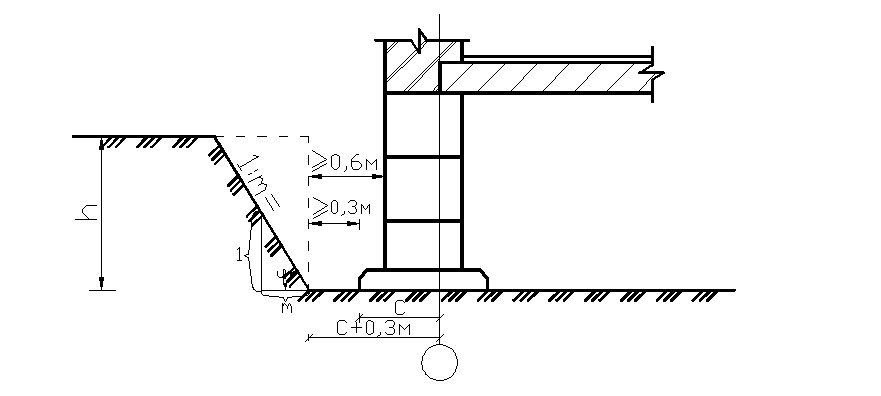

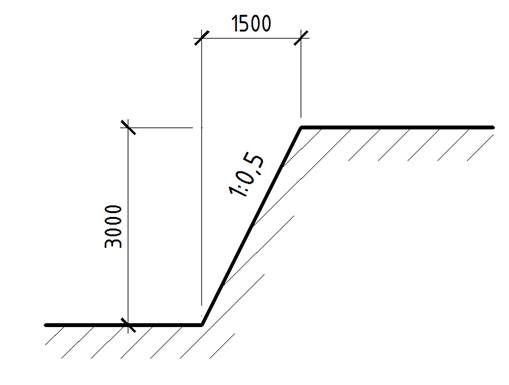

Чертеж котлована. Пример выполнения

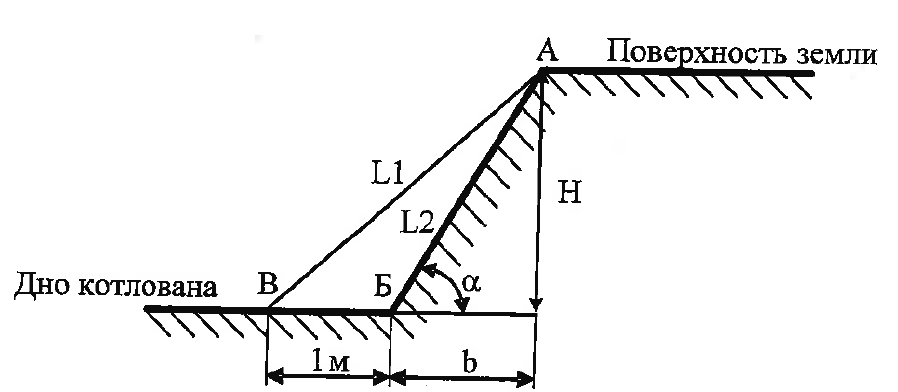

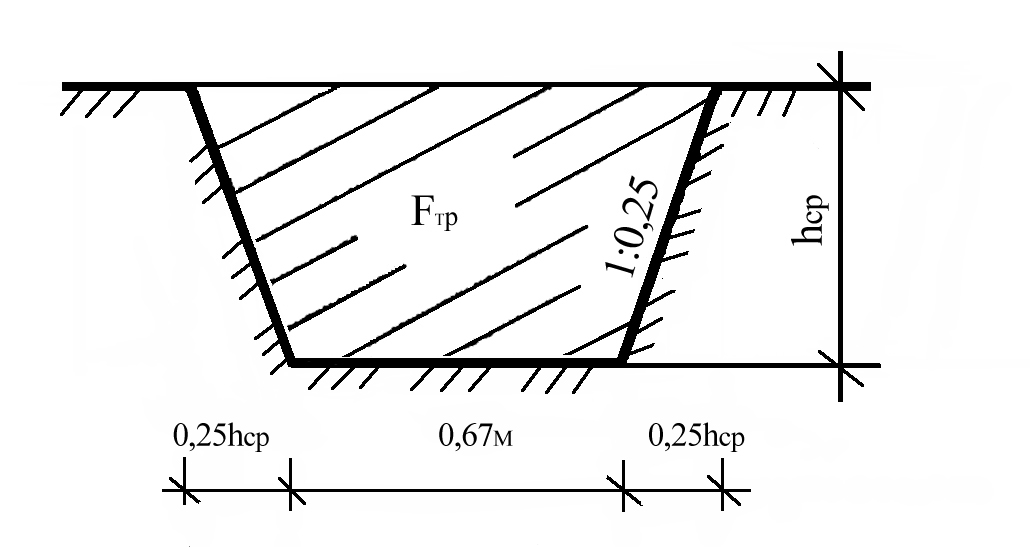

Иногда конструктору приходится чертить план котлована, на самом деле это самый простой чертеж – с минимумом линий и обозначений. Сейчас разберем на примере, как начертить котлован.

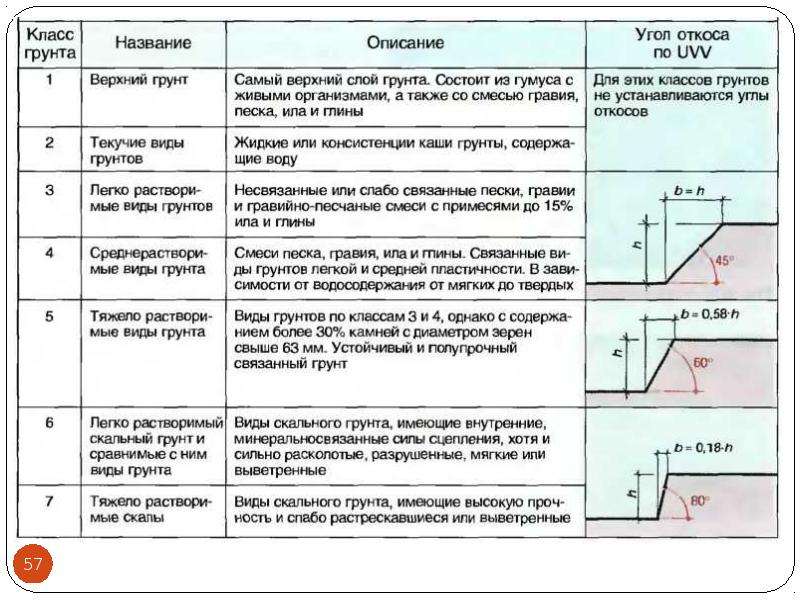

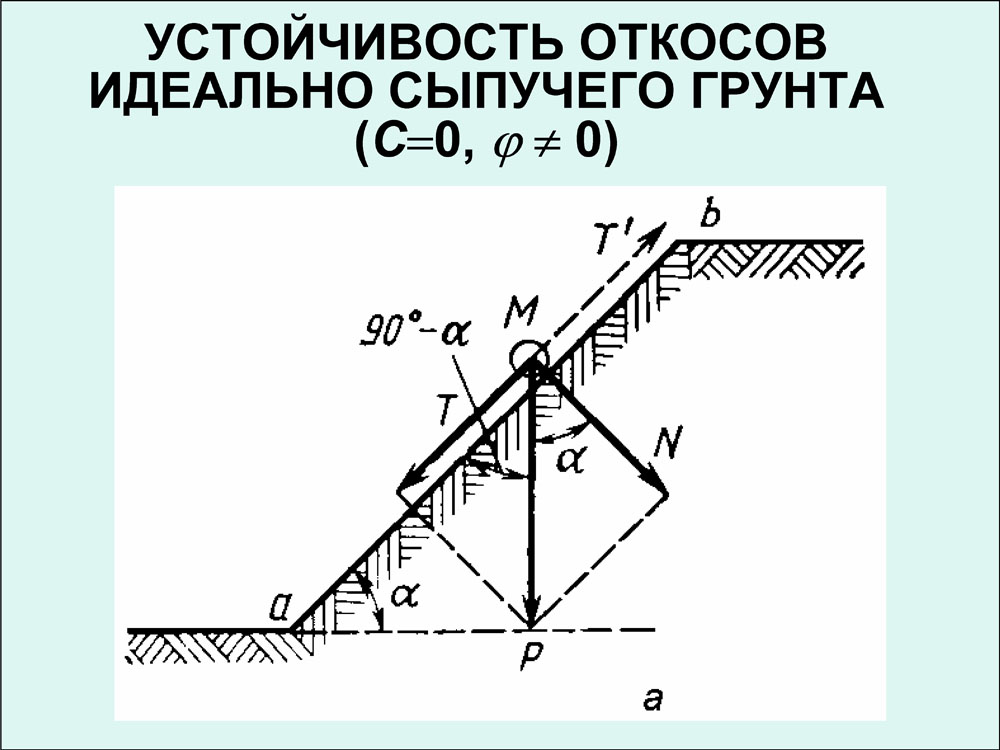

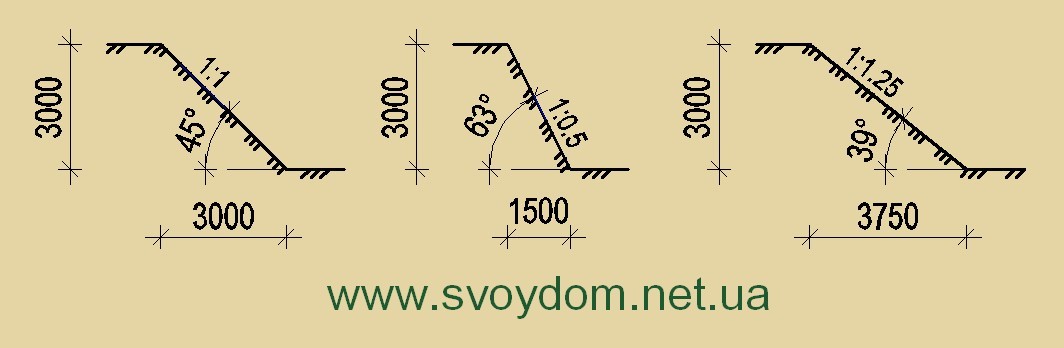

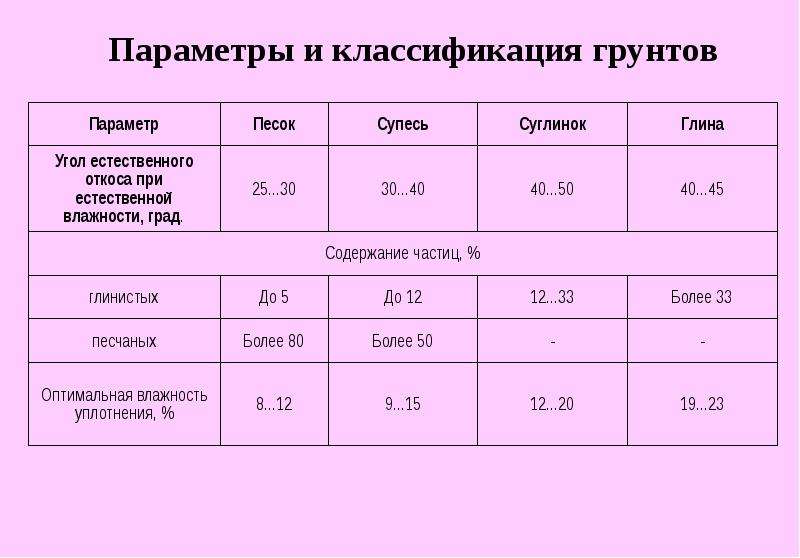

Откосы котлованаНачнем с откосов. Вертикальные откосы нормами допускаются очень редко (при глубине котлована менее 1,5 м для отдельных типов грунтов). Для разных типов грунта нормируется разный уклон, который напрямую связан с углом внутреннего трения. Вообще что представляет собой угол внутреннего трения? Если грубо, то кучка грунта, насыпанная конусом под углом внутреннего трения, не будет стремиться осыпаться – грунт держит сам себя. Если угол конуса попытаться сделать круче, то грунт «поедет», это чревато обрушением, а в случае котлована обрушение означает возможные человеческие жертвы.

Если вы не ограничены в плане габаритами участка, существующими сооружениями и коммуникациями, можете смело делать откосы котлована под углом 45 градусов – этот угол почти всегда допустим (кроме насыпных грунтов). Более пологие углы не рациональны – и места по площади много занимают, и работы для экскавации больше. Более крутые углы нужно проверять в литературе (допустимы ли они для данного типа грунта).

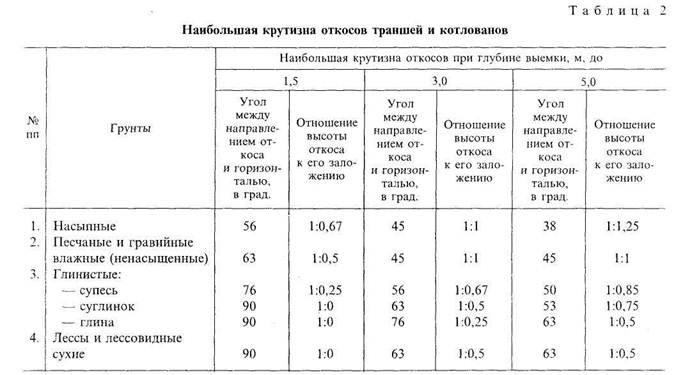

Ниже дана таблица из СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве» (в России он заменен на более новый).

Отношение 1:1 – это и есть 45 градусов (когда ширина откоса в плане равна глубине котлована). Отношение 1:05 – более крутой откос под 60 градусов (когда глубина котлована в два раза больше, чем ширина откоса в плане), отношение 1:1,25 – более пологий (для насыпных неуплотненных грунтов при глубине котлована 5 м и более).

Помните, если участок, на котором вы проектируете фундамент, стесненный какими-то обстоятельствами, всегда перед началом проектирования нужно продумать процесс производства земляных работ, чтобы потом не оказалось, что дом вообще не могут построить.

Пример 1. Самый простой случай. Участок ровный, абсолютная отметка существующего грунта 51,30. За отметку 0,000 в проекте условно принята отметка 52,07. Отметка низа фундаментной плиты -3,000. Под плитой предусмотрена подготовка из бетона толщиной 100 мм. Площадка строительства ничем не стеснена, грунт – суглинок.

Кстати, обратите внимание, абсолютные отметки обычно указываются с двумя знаками после запятой, а относительные – с тремя.

Определим абсолютную отметку низа фундаментной плиты: 52,07 – 3,0 = 49,07 м.

Определим абсолютную отметку дна котлована (низа подготовки): 49,07 – 0,1 = 48,97 м.

Глубина котлована: 51,30 – 48,97 = 2,33 м.

Принимаем наиболее удобный угол откоса котлована – 45 градусов.

Пошаговая инструкция к выполнению чертежа котлована:1. Наносим сетку из крайних осей и контур фундамента котлована.

2. Отступаем от контура фундамента наружу 100 мм, получаем тем самым контур подготовки.

3. Отступаем от контура подготовки наружу 500 мм – допустимый минимум до начала откоса, оговоренный нормами (раньше он был 300 мм). Это будет линия контура дна котлована.

4. Отступаем от контура дна котлована 2,33 м (глубину котлована) – т.к. откосы под углом 45 градусов, то размер откосов в плане равен глубине котлована. Это будет линия верха откоса. Наносим по ней условное обозначение для откосов в виде чередующихся коротких и длинных черточек, перпендикулярных контуру.

5. Удаляем все лишние линии (фундамент, контур подготовки), наносим отметку дна котлована и отметку существующей земли.

6. Наносим недостающие размеры – привязку углов котлована к осям.

7. Добавляем примечание о соответствии относительных отметок абсолютным.

8. По желанию делаем разрез (обозначаем на нем отметки и уклоны откосов).

Считать объем вынимаемого грунта – это работа сметчиков. Спецификации на чертеже тоже никакой нет.

Спецификации на чертеже тоже никакой нет.

Въезд в котлован разрабатывать не нужно, это забота ПОС (проект организации строительства), т.е. отдельные деньги.

Пример 2. Тот же котлован, только грунт с уклоном в одном направлении (абсолютные отметки существующей земли показаны на рисунке ниже). За отметку 0,000 в проекте условно принята отметка 52,07. Отметка низа фундаментной плиты -3,000. Под плитой предусмотрена подготовка из бетона толщиной 100 мм. Грунт – суглинок, откосы требуется сделать максимально крутыми.

Итак, у нас перепад грунта в одном направлении – от 53,50 до 51,70 м, при этом на съемке отметки указаны в конкретных точках на плане.

В такой ситуации проще начать с разреза котлована.

Переведем имеющиеся у нас абсолютные отметки в относительные.

Абсолютная отметка 53,50 м соответствует относительной 53,50 – 52,07 = 1,430 м.

Абсолютная отметка 51,70 м соответствует относительной 51,70 – 52,07 = -0,370 м.

Отметка дна котлована равна -3,100 м.

Проще всего посмотреть алгоритм построения котлована будет на видео.

Как видите, все не так уж сложно. А чертеж в итоге будет выглядеть вот так.

class=”eliadunit”>Не удается найти страницу | Autodesk Knowledge Network

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}}/500 {{l10n_strings. TAGS}}

{{$item}}

{{l10n_strings.PRODUCTS}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

TAGS}}

{{$item}}

{{l10n_strings.PRODUCTS}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$select.selected.display}}{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings. AUTHOR}}

AUTHOR}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}Возрождая традиции: в НГАСУ (Сибстрин) открылась выставка творческих работ преподавателей кафедры Дизайна и искусства 10 февраля 2022 года в НГАСУ (Сибстрин) стартовала выставка творческих работ преподавателей кафедры Дизайна и искусства «Дела традиций». Экспозиция включает выполненные на высоком профессиональном уровне живописные и графические портреты и пейзажи. Картины не однородны по сюжету и композиции: одни насыщенные и напряженные, другие светлые и лиричные, но объединяет их общая тема – свято следовать традициям художественного искусства. Кроме натурных работ, на выставке представлены дизайнерские проекты – графические иллюстрации, фотографии уникальных авторских ювелирных украшений и скульптуры из самозатвердевающей японской глины.

«Наша цель – познакомить нынешних студентов и будущих абитуриентов, гостей вуза, а также преподавателей и сотрудников университета с творческим потенциалом преподавателей новой кафедры Дизайна и искусств НГАСУ (Сибстрин), – отметила, открывая мероприятие, заведующая кафедрой ДИ Ирина Карнаева.

Экспозиция включает выполненные на высоком профессиональном уровне живописные и графические портреты и пейзажи. Картины не однородны по сюжету и композиции: одни насыщенные и напряженные, другие светлые и лиричные, но объединяет их общая тема – свято следовать традициям художественного искусства. Кроме натурных работ, на выставке представлены дизайнерские проекты – графические иллюстрации, фотографии уникальных авторских ювелирных украшений и скульптуры из самозатвердевающей японской глины.

«Наша цель – познакомить нынешних студентов и будущих абитуриентов, гостей вуза, а также преподавателей и сотрудников университета с творческим потенциалом преподавателей новой кафедры Дизайна и искусств НГАСУ (Сибстрин), – отметила, открывая мероприятие, заведующая кафедрой ДИ Ирина Карнаева. |

Студентка Сибстрина стала первой на межвузовской конференции по применению информационных технологий 2 февраля 2022 года в Новосибирске в дистанционном формате прошла межвузовская научно-практическая конференция с международным участием «Информационные технологии и информационная безопасность в профессиональной деятельности». В ее работе приняли участие научно-педагогические работники и обучающиеся образовательных организаций: Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин), Сибирского государственного университета геосистем и технологий, Сибирского государственного университета путей сообщения, Новосибирского высшего военного командного училища Министерства обороны Российской Федерации, Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Национального университета обороны имени Первого Президента… В ее работе приняли участие научно-педагогические работники и обучающиеся образовательных организаций: Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин), Сибирского государственного университета геосистем и технологий, Сибирского государственного университета путей сообщения, Новосибирского высшего военного командного училища Министерства обороны Российской Федерации, Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Национального университета обороны имени Первого Президента… |

С Международным днем женщин и девочек в науке! Сегодня, 11 февраля, отмечается Международный день женщин и девочек в науке. Инициатором праздника в 2015 году выступила Генеральная Ассамблея ООН с целью достижения полного и равного доступа к науке, а также обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) занимает ведущие позиции в области образования и науки в сферах строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Такого высокого результата не удалось бы добиться без инициативных, трудолюбивых, умных и талантливых женщин – преподавателей, ученых, аспиранток и студенток, занимающихся научными исследованиями и принимающих активное участие в научной и общественной жизни вуза. Среди известных ученых НГАСУ (Сибстрин), руководителей структурных подразделений, институтов и факультетов, научных руководителей магистрантов и аспирантов немало представительниц … Такого высокого результата не удалось бы добиться без инициативных, трудолюбивых, умных и талантливых женщин – преподавателей, ученых, аспиранток и студенток, занимающихся научными исследованиями и принимающих активное участие в научной и общественной жизни вуза. Среди известных ученых НГАСУ (Сибстрин), руководителей структурных подразделений, институтов и факультетов, научных руководителей магистрантов и аспирантов немало представительниц … |

Преподаватели НГАСУ (Сибстрин) помогают в решении глобальных задач одной из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний мира С 2 по 4 февраля 2022 года Институтом дополнительного образования в рамках сотрудничества с крупнейшим за Уралом сталелитейным предприятием ЕВРАЗ ЗСМК была организована поездка в г. Новокузнецк профессора НГАСУ (Сибстрин) Галины Амбросовой. На данный момент в Институте дополнительного образования НГАСУ (Сибстрин) обучается 22 специалиста комбината на направлениях профпереподготовки «Проектирование, строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений» и «Водоснабжение и водоотведение». 2 февраля Галина Тарасовна провела итоговый контроль по дисциплине «Очистка сточных вод» у группы слушателей направления «Водоснабжение и водоотведение», лекции для которых проводятся в дистанционном формате. В ходе встречи были рассмотрены конкретные производственные моменты

2 февраля Галина Тарасовна провела итоговый контроль по дисциплине «Очистка сточных вод» у группы слушателей направления «Водоснабжение и водоотведение», лекции для которых проводятся в дистанционном формате. В ходе встречи были рассмотрены конкретные производственные моменты |

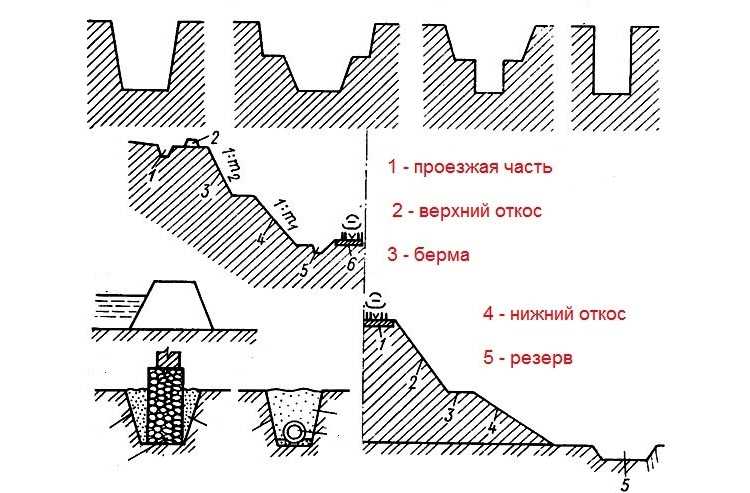

Планировка откосов земляного полотна

Навигация:

Главная → Все категории → Реконструкция автомобильных дорог

При уширении земляного полотна значительные трудности вызывает уплотнение на откосах присыпанных слоев грунта. Насыпи уширяют или досыпают с запасом грунта на откосах, равным 5—10 см. Откосы выемок не добирают на 10—15 см, чтобы при их планировке ограничиться лишь срезкой грунта. В случае укладки на откосах растительного грунта запас на планировку не предусматривают.

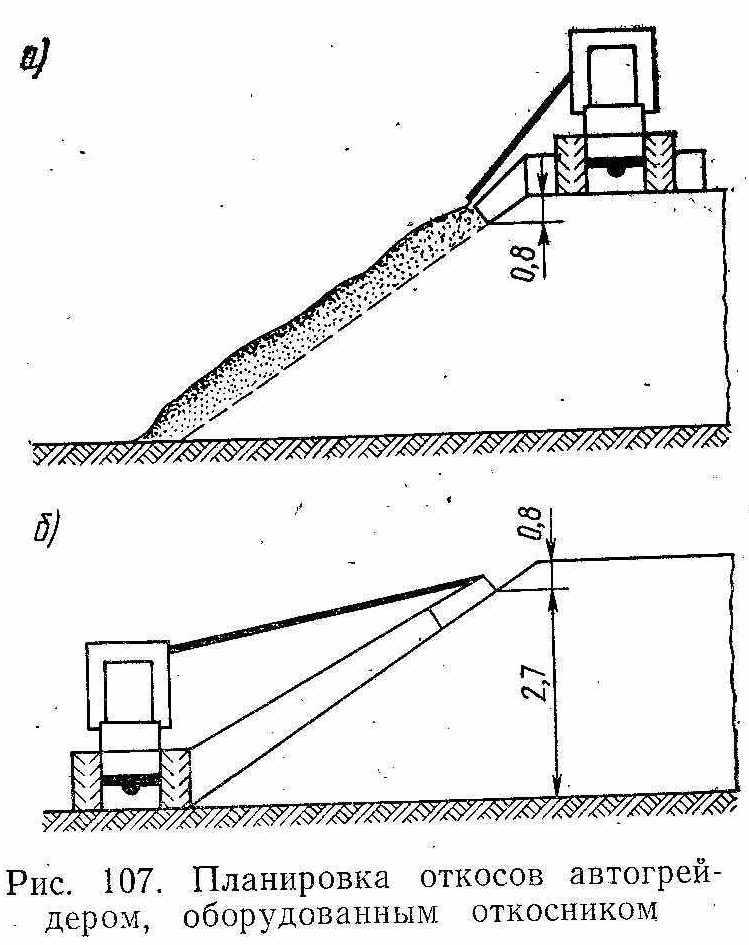

Откосы выемок глубиной до 2 м и насыпей высотой до 2 м планируют автогрейдером при крутизне откосов 1 : 3 — 1 : 4. В начале откосы отделывают у верхних бровок, устанавливая нож автогрейдера под углом 50—55° к направлению движения. Требуется всего один-два прохода. Если откосы широкие, автогрейдер планирует оставшуюся их часть при проходах у нижних бровок.

В начале откосы отделывают у верхних бровок, устанавливая нож автогрейдера под углом 50—55° к направлению движения. Требуется всего один-два прохода. Если откосы широкие, автогрейдер планирует оставшуюся их часть при проходах у нижних бровок.

При высоте насыпей и глубине выемок до 4 м откосы планируют навесными специальными откосопланпровщиками на гусеничных тракторах или бульдозерах. По предложению рационализаторов Кировского автодора для этой цели с успехом используют планировщик, являющийся сменным навесным оборудованием к трактору К-700. На рычаги его гидросистемы навешивают бульдозерный отвал. К боковине отвала крепят двумя шарнирами нож грейдера, что позволяет изменять угол его установки в плане и по вертикали. Планировку навесным откосопланировщиком выполняют также, как и автогрейдером. Вначале планируют верхнюю часть откоса проходами бульдозера по верху насыпи с опущенным вниз откоеопланировщиком, а затем нижнюю ее часть, наоборот, с поднятым откоеопланировщиком.

Рис. 1. Соединение звеньев труб полиэтиленовыми муфтами-вкладышами:

1. Соединение звеньев труб полиэтиленовыми муфтами-вкладышами:

а — общий вид муфты-вкладыша; б —схема соединения; 1 — звенья труб; 2 — муфта

Рис. 2. Схема планировщика откосов:

1 — трактор К-700; 2 — рельс-оттяжка; 3 — отвал бульдозера; 4— отвал планировщика; 5 — гидроцилиндр; 6 — трос-оттяжка

При большей высоте насыпей и глубине выемок используют экскаватор-драглайн. К его тросу прицепляют при твердых грунтах скребок, при мягких грунтах — швеллер.

При отделке откосов экскаваторами предварительно намечают линию их движения на расстоянии 2,5—2,8 м от бровок насыпей.

Для планировки откосов с успехом применяют и экскаваторы с телескопической стрелой. Сначала планируют верхнюю часть откоса, причем экскаватор перемещается вдоль оси дороги на расстоянии 1,5—1,8 м от бровки. Затем вытягивают стрелу экскаватора и делают по тому же участку проход на расстоянии всего 0,5 м от бровки, планируя нижнюю часть откоса. При нижней стоянке экскаватора на дороге также планируют откос шириной до 7 м за два прохода. Скребок, двигаясь сверху вниз, срезает грунт, который скатывается вниз по откосу. Производительность экскаватора с телескопической стрелой в 1,3 раза выше, чем экскаватора типа драглайн.

Скребок, двигаясь сверху вниз, срезает грунт, который скатывается вниз по откосу. Производительность экскаватора с телескопической стрелой в 1,3 раза выше, чем экскаватора типа драглайн.

Рис. 3. Схема планировки откоса насыпи экскаватором:

1 — основной разбивочный знак; 2 — срезаемый излишек грунта; 3— срезанный с откоса грунт

Рис. 4. Схемы планировки откосов экскаватором с двухотвальным планировщиком:

а—при верхней стоянке экскаватора; 6 — при нижней стоянке; в — деталь планировщика скребка

Рис. 5. Схема планировки откосов земляного полотна экскаватором с телескопической стрелой, оборудованным скребком:

1 — разбивочные знаки; 2 — излишек грунта

Откосы высоких насыпей и глубоких выемок нередко планируют эскаватором, оборудованным двухотвальным скребком-планировщиком. Сначала грунт срезают лишь в местах, где он лишний, и перемещают во впадины. С этой целью планировщик опускают к подошве откоса, а затем подтягивают к верхней бровке. Эту операцию повторяют до 2 раз с последующим опусканием планировщика и сверху вниз для окончательной планировки откоса. До последнего прохода планировщика рекомендуется в верхней части откоса иметь некоторый запас срезанного грунта. Для полной планировки откоса требуются два-три прохода планировщика по одному следу. После планировки откоса эскаватор перемещают на 1,5—2,0 м и планируют следующий участок с перекрытием предыдущего следа на 1/3. При нижней стоянке экскаватора скребок опускают у подошвы откоса и поднимают его вверх, а затем опускают вниз по откосу. Такое перемещение приходится повторять лишь в плотных связных грунтах. Излишек грунта у подошвы откоса подчищают автогрейдером и вывозят. Производительность экскаватора с двухотвальным скребком в 2,5 раза больше, чем экскаватора с ковшом со сплошной режущей кромкой.

Эту операцию повторяют до 2 раз с последующим опусканием планировщика и сверху вниз для окончательной планировки откоса. До последнего прохода планировщика рекомендуется в верхней части откоса иметь некоторый запас срезанного грунта. Для полной планировки откоса требуются два-три прохода планировщика по одному следу. После планировки откоса эскаватор перемещают на 1,5—2,0 м и планируют следующий участок с перекрытием предыдущего следа на 1/3. При нижней стоянке экскаватора скребок опускают у подошвы откоса и поднимают его вверх, а затем опускают вниз по откосу. Такое перемещение приходится повторять лишь в плотных связных грунтах. Излишек грунта у подошвы откоса подчищают автогрейдером и вывозят. Производительность экскаватора с двухотвальным скребком в 2,5 раза больше, чем экскаватора с ковшом со сплошной режущей кромкой.

Похожие статьи:

Экономический критерий очередности реконструкции участков автомобильных дорог

Навигация:

Главная → Все категории → Реконструкция автомобильных дорог

Статьи по теме:

Главная → Справочник → Статьи → Блог → Форум

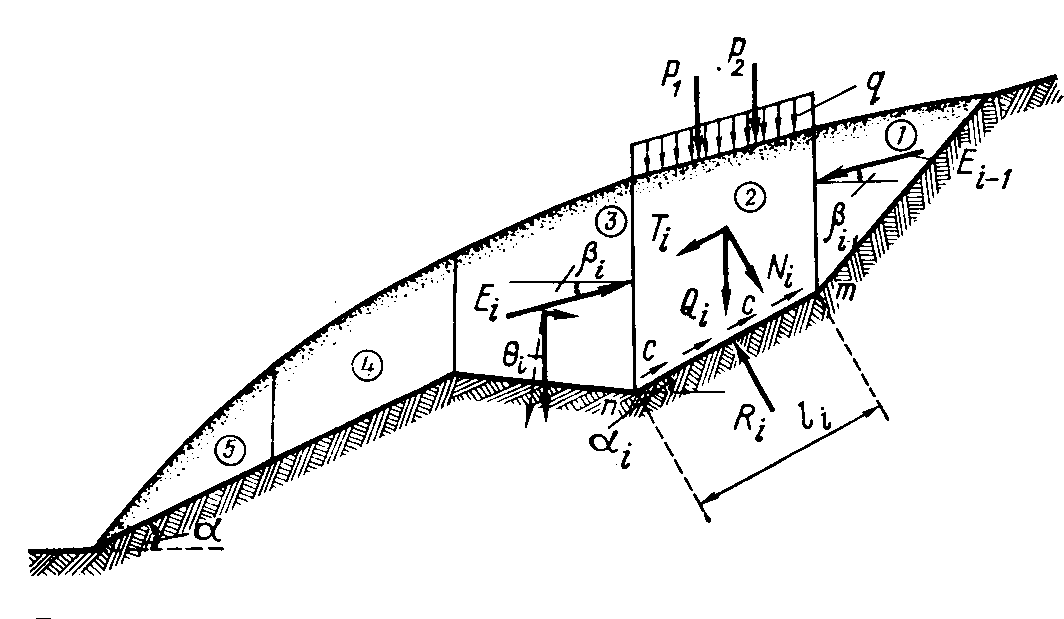

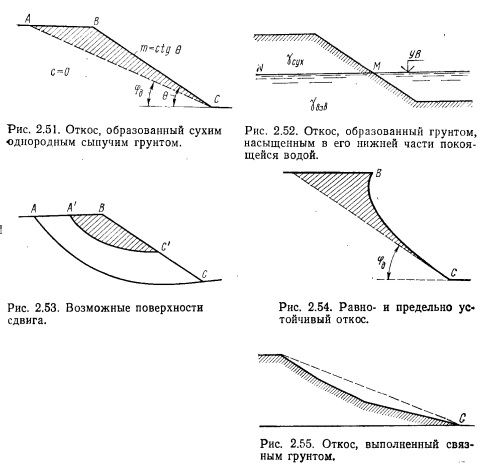

Введение в устойчивость склонов | Geoengineer.

org

orgПричины обрушения склонов

Обрушения склонов могут быть вызваны естественными или антропогенными причинами или их комбинацией. К естественным причинам оползней относятся: гравитационные силы, которые имеют тенденцию дестабилизировать грунт, водонасыщение, эрозия, динамические нагрузки (например, землетрясения), внезапный подъем уровня водоносного горизонта, извержения вулканов и циклы замерзания-оттаивания выветривания.

Наличие воды является одним из наиболее распространенных факторов, вызывающих оползни.Водонасыщение может быть вызвано обильными осадками, таянием снега или изменением уровня грунтовых вод. Водонасыщение снижает сопротивление грунтов сдвигу. В частности, уменьшается нормальное эффективное напряжение, действующее между зернами, и, следовательно, уменьшается сопротивление трению. Критерий разрушения Мора-Кулона предполагает, что прочность на сдвиг пропорционально нормальному эффективному напряжению как: напряжение, σ t – полное напряжение, u – поровое давление воды, c – угол сцепления, φ.

Землетрясения также являются провоцирующими факторами оползней. Сотрясение грунта создает дестабилизирующие горизонтальные и вертикальные нагрузки (первая из которых является наиболее важной) и также может привести к разжижению грунта. Сейсмические сотрясения также могут выступать в качестве содействующего, а не инициирующего фактора, поскольку они могут вызвать ухудшение прочности грунта на сдвиг и дестабилизировать склон. Впоследствии склон может быть склонен к оползням в статических условиях, например, после сильных осадков или при повторном землетрясении.

Техногенными причинами оползней являются действия, которые могут дестабилизировать склоны, в том числе: земляные работы, инфраструктурные нагрузки, действующие на склон, вибрации машин, создающие динамические нагрузки, строительство слабых насыпей или земляных дамб, а также вырубка лесов, которые могут усугубить обширные наводнения и потоки мусора/земли.

Ссылки

Конфорти, М., Муто, Ф., Раго, В. и Крителли С. (2014). Инвентаризационная карта оползней северо-восточной Калабрии (Южная Италия), Journal of Maps, 10:1, 90-102, DOI: 10.1080/17445647.2013.852142

(2014). Инвентаризационная карта оползней северо-восточной Калабрии (Южная Италия), Journal of Maps, 10:1, 90-102, DOI: 10.1080/17445647.2013.852142

Короминас, Дж., Маврули, О. и Роджер Р.К. (2017). Возникновение и фрагментация камнепадов. 75-97. 10.1007/978-3-319-59469-9_4.

ГЕЕР (2020). Воздействие Medicane Ianos на Грецию 18-20 сентября 2020 г. – отчет о разведке фазы I. GEER-068, https://doi.org/10.18118/G6MT1T

Хайленд, Л. и Бобровски, П. (2018). TXT-tool 0.001-2.1 Типы оползней: описания, иллюстрации и фотографии. 10.1007/978-3-319-57774-6_1.

Геологическая служба США (2004 г.).Типы оползней и процессы. Информационный бюллетень 2004-3072.

Варнес, Д.Дж. (1978). Виды и процессы движения по склону. В: Специальный отчет 176: Оползни: анализ и контроль (редакторы: Шустер, Р.Л. и Крижек, Р.Дж.). Совет по исследованиям в области транспорта и дорог, Национальная академия наук, Вашингтон, округ Колумбия, 11–33.

WG/WLI (1994). Предлагаемый метод сообщения о причинах оползней. Бык. Междунар. доц. англ. геол. 50 (1), 71e74.

Бык. Междунар. доц. англ. геол. 50 (1), 71e74.

Как склон влияет на почву в районе? | Домашние справочники

Садовники с относительно большими участками, например, в сельской местности, обычно не имеют идеально ровных садов; они могут иметь холмистую местность или склоны, которые обеспечивают определенную глубину собственности и сада.Несмотря на эстетическое удовольствие, склоны влияют на почву как в хорошем, так и в плохом смысле. Довольно часто водный сток является определяющим фактором состава и распределения почвы. Садоводство с учетом уклона приведет к созданию успешного сада с минимальной эрозией.

Угол

В целом склон с крутым углом оказывает большее влияние на состав почвы по сравнению с пологим уклоном. Когда идет дождь, богатые питательными веществами органические вещества верхнего слоя почвы будут перемещаться вниз по крутому склону, особенно если растительности мало, а количество воды становится чрезмерным; посадка кустарников или деревьев с глубокими корнями поможет сохранить верхний слой почвы на месте в течение влажных зимних месяцев. Если стратегическая растительность не посажена, более тяжелые частицы почвы, такие как гравий, обычно остаются в верхней части склона, а у основания скапливаются более легкие частицы почвы. В результате равномерное распределение верхнего слоя почвы приводит к тому, что питательные вещества попадают в основание склона.

Если стратегическая растительность не посажена, более тяжелые частицы почвы, такие как гравий, обычно остаются в верхней части склона, а у основания скапливаются более легкие частицы почвы. В результате равномерное распределение верхнего слоя почвы приводит к тому, что питательные вещества попадают в основание склона.

Длина

Гравитация и вода играют важную роль, когда речь идет об общей длине склона. Хотя склон может иметь пологий угол, большая длина также влияет на почву. Вода, стекающая по склону во время шторма, набирает энергию, поскольку продолжает двигаться под действием гравитационного притяжения Земли; вода вытягивает больше почвы со склона по мере того, как набирает скорость.Одним из распространенных решений для длинного склона является посадка на террасах. Создание ступеней почвы по длине позволяет воде впитываться в почву, а не утекать вместе с питательными веществами верхнего слоя почвы. Деревья, посаженные вдоль склона, создают свои устойчивые ступени для борьбы с эрозией. Если склон не обрабатывается таким образом, почва в средней части и у основания склона будет больше всего нарушена, особенно если сильный дождь продолжится.

Если склон не обрабатывается таким образом, почва в средней части и у основания склона будет больше всего нарушена, особенно если сильный дождь продолжится.

Основание склона

Почва, сдвинутая вниз по склону в результате дождя, имеет определенное распределение у основания.Легкие частицы, такие как мелкий песок, будут продолжать двигаться с потоком воды от основания склона; они остаются во взвешенном состоянии в воде в течение более длительного периода времени. Напротив, любые более тяжелые частицы почвы, такие как суглинок, будут быстро падать из воды прямо на основание. Чтобы облегчить распределение почвы у основания, следует сажать стратегические растения, которые любят влажные условия. В результате эрозия и сток будут сведены к минимуму с помощью этого лиственного барьера.

Защита от солнца

Угол наклона склона к солнцу также влияет на почву.Испарение происходит быстрее на склонах, обращенных к югу, по сравнению с тенистыми холмами, обращенными к северу; тепло концентрируется на почве, чтобы сделать ее теплее в течение дня. Более крутые склоны также усиливают нагревание почвы; растения, которые устойчивы к засухе и жаждут теплых температур, идеально подходят для этого конкретного угла наклона. Расположите любые полутенистые растения на северной стороне склона холма, чтобы они не пострадали от сильного полуденного солнца.

Более крутые склоны также усиливают нагревание почвы; растения, которые устойчивы к засухе и жаждут теплых температур, идеально подходят для этого конкретного угла наклона. Расположите любые полутенистые растения на северной стороне склона холма, чтобы они не пострадали от сильного полуденного солнца.

Оценка устойчивости анизотропно залегающих грунтовых откосов

1. Количественная оценка неопределенности движения оползня с учетом взаимозависимой анизотропии грунта и ориентации ткани

2. Анализ надежности склона на основе метамодели — случай грунтов с изменчивым пространством с учетом анизотропии вращения Анизотропные случайные поля

4. Влияние разломов на изменение, минералогию и геотехническое поведение гранитных остаточных грунтов

5. Оценка надежности склонов с трехмерной повернутой поперечной анизотропией в свойствах грунта

6. Моделирование задачи больших деформаций с учетом пространственно изменчивых грунтов в морской технике

7. Вероятностная количественная оценка влияния геотехнической анизотропии на склонность к оползням

Вероятностная количественная оценка влияния геотехнической анизотропии на склонность к оползням

8. Оценка риска обрушения грунтового склона с учетом вращающихся случайных полей анизотропии на основе копул

9. Оценка гидромеханических реакций дно-трубопроводов с повернутыми анизотропными неоднородными свойствами морского дна

10. Стохастический анализ для определения несущей способности фундаментов мелкого заложения на тонконаклонных анизотропных грунтах

11. Анализ надежности армированных армированных грунтов. Алгоритм и алгоритм Meshless SPH

12. Вероятностный анализ устойчивости геоструктур в анизотропных глинистых грунтах с пространственной изменчивостью

13. Надежность и механизм разрушения склона с нестационарностью и повернутой поперечной анизотропией в недренированном грунте прочности

14. Гидравлический отклик и устойчивость склона водохранилища с оползневой опасностью при совместном воздействии осадков и колебаний уровня воды

15. Моделирование оползней, вызванных дождями, от возникновения неустойчивости до состояния после разрушения

Моделирование оползней, вызванных дождями, от возникновения неустойчивости до состояния после разрушения

16. Оценка опасности оползней с помощью сглаженной гидродинамики частиц с пространственно переменными свойствами почвы и статистическим распределением осадков

17. Исследование воздействия подводного оползня на трубопроводы с анализом больших деформаций с учетом пространственно-изменчивого грунта

18. Анализ надежности откосов с учетом пространственной изменчивости свойств грунта на основе эффективно идентифицируемых репрезентативных поверхностей скольжения

19. Новый физически- модель, основанная на обновлении восприимчивости к оползням

20. Пространственная изменчивость сапролитных свойств почвы и взаимосвязь с совместной ориентацией материнской породы: анализ примеров из Гонконга

Вероятностно-ориентированный краткосрочный расчет почвенных склонов

Процитировано

1. Неустойчивость склона холма, вызванная выемкой грунта: сравнительное исследование детерминированного и вероятностного подходов, основанных на LEM отбор проб для анализа надежности системы грунтовых откосов на основе снижения прочности на сдвиг

Неустойчивость склона холма, вызванная выемкой грунта: сравнительное исследование детерминированного и вероятностного подходов, основанных на LEM отбор проб для анализа надежности системы грунтовых откосов на основе снижения прочности на сдвиг

4. Вероятностные методы расчета устойчивости откосов карьера: обзор

5. Краткий литературный обзор и классификационная система методов оценки устойчивости земляных откосов

6. Вероятностный расчет подпорной стены с использованием методов машинного обучения

7. Вероятностный подход к оценке стабилизирующих усилий полностью залитые раствором болты

8. Анализ надежности связного откоса в электронной таблице с использованием FOSM, FORM и моделирования методом Монте-Карло

9. Проблема неопределенностей в геотехническом проектировании

10. Последние достижения в методах анализа устойчивости и деформации откосов

11. Анализ устойчивости балтийского обрыва методом комбинированной поверхности отклика

Стохастическое полевое моделирование задач устойчивости откосов: улучшение и сокращение вычислительных затрат 13. Вероятностная оценка локальных перенапряжений в задачах устойчивости откосов

Вероятностная оценка локальных перенапряжений в задачах устойчивости откосов

14. Анализ надежности земляных плотин с прямой связью

15. Анализ надежности быстрой просадки земляной плотины с использованием прямой связи

16. Анализ надежности контролируемой поэтапно-усиленной насыпи на мягком грунте с использованием 2D и 3D-модели

17. Количественная оценка неопределенности на основе скорости сдвига для прочности на сдвиг породных соединений

18. Вероятностное исследование топологий RFEM для анализа устойчивости откосов

19. Анализ устойчивости откосов с пространственно переменными прочностными характеристиками

20. Аналитико-вероятностный анализ откосов на основе методов предельного равновесия

21. Вероятностный анализ устойчивости слоистых выработанных откосов

4

изменчивость 21. основанный на анализе чувствительности арочных плотин во время строительства и заполнения водохранилища 23. Прогнозирование и классификация для конечно-элементного анализа устойчивости откосов путем сравнения случайных полей

Прогнозирование и классификация для конечно-элементного анализа устойчивости откосов путем сравнения случайных полей

24. Вероятностная оптимизация проектирования и упрощенный анализ геотехнического риска для крупных открытых карьеров

25. Вероятностный анализ укрепленных откосов с использованием RFEM и с учетом пространственной изменчивости фрикционных свойств грунта из-за уплотнения

26. Влияние геологических параметров на вероятностные оценка устойчивости откосов насыпи

27. Стохастический сейсмический отклик и анализ динамической надежности откосов: обзор

28. Вероятностный анализ устойчивости недренированных откосов с линейно возрастающей средней прочностью Вероятностный анализ пещеры из каменной соли с применением к системам хранения энергии

34. Практический анализ надежности устойчивости склонов с помощью расширенного моделирования Монте-Карло в электронной таблице

35. Sử Dụng Thông Tin LớP KếT HợP Với Centroy Centrond Việc Dò NHAU NHữNG Báo Cáo Lỗi Trùng Nhau

Sử Dụng Thông Tin LớP KếT HợP Với Centroy Centrond Việc Dò NHAU NHữNG Báo Cáo Lỗi Trùng Nhau

36. Пробабилистическая стабильность Анализ простых усиленных уклонов методом конечного элемента

37. Анализ надежности наклона под осадками

38. Анализ достоверности состояния зыбучих песков

39. Агрегирование вероятности возникновения оползней в пространственно изменчивом грунте

40. Анализ достоверности уклона с помощью MPMR, GRNN и GPR

5

5 Анализ надежности откосов с использованием MPMR, GRNN и GPR42. Анализ надежности системы анкерных откосов с учетом стохастической коррозии анкеров

43. Оценка устойчивости откосов на основе надежности

1 50004 43. Оценка корректирующих мероприятий по снижению вероятности превышения предельных состояний производительности дамб насыпи45. Поверхности множественного отклика для анализа надежности откосов

46. Вероятностная критическая поверхность скольжения для земляных откосов на основе метода надежности первого порядка

Вероятностная критическая поверхность скольжения для земляных откосов на основе метода надежности первого порядка

47. Вероятностный анализ устойчивости откосов путем агрегирования рисков

48. Частичные коэффициенты безопасности для подпорных стен и откосов: подход, основанный на надежности

47. 49. Методика оценки вероятности отказа динамической системы бетонной гравитационной плотины

50. Анализ надежности расчета коэффициента нагрузки и сопротивления откосов

51. Расчет надежности откосов, армированных рядом просверленных стволов

52. Метод опорных векторов наименьших квадратов в применении к анализу надежности откосов

53. Вероятностный анализ устойчивости откосов методом выборки на основе копул

4 54. Анализ надежности ненасыщенных грунтов под дождем в зависимости от времени55. Анализ надежности склонов с помощью обновленной машины опорных векторов и моделирования методом Монте-Карло

56. Проект оптимизации на основе надежности для пробуренных стволов/системы уклонов (конкурс студенческих работ DFI, 2012 г.) Земляные плотины

Проект оптимизации на основе надежности для пробуренных стволов/системы уклонов (конкурс студенческих работ DFI, 2012 г.) Земляные плотины

59. Методика оценки вероятности разрушения в результате оползания бетонных гравитационных плотин в контексте анализа рисков

60. Геотехническая оценка красновато-коричневых тропических почв

61. Моделирование двумерной пространственной вариации в анализе надежности откосов с использованием интерполированных автокорреляций Использование векторной машины релевантности для анализа надежности откосов

64. Анализ неопределенности и надежности, применяемый к устойчивости откосов: пример из медного рудника Сунгун

65. Анализ надежности и проектирование консольных железобетонных подпорных стен на случай разрушения от скольжения

66. Практический анализ надежности устойчивости откосов с помощью расширенного моделирования методом Монте-Карло в электронной таблице

67. Анализ надежности устойчивости откосов

Анализ надежности устойчивости откосов

68. Эффективное моделирование методом Монте-Карло чувствительности параметров при вероятностном анализе устойчивости откосов

69. Влияние неоднородности на надежность и разрушение протяженного трехмерного откоса

71. Эффективный вероятностный обратный анализ параметров модели устойчивости откосов

72. Вертикальная изменчивость недренированной прочности на сдвиг глины Золотой Рог

73. Влияние пространственной изменчивости на надежность откосов с использованием 2-D случайных полей 9002 9005 74. Анализ надежности откосов с использованием метода опорных векторов

75. Вероятностный метод отдельных элементов

76. Оценка надежности систем земляных работ с учетом характеристик устойчивости и эксплуатационной пригодности

77. Проекционный способ для проверки надежности анализа почвенных склонов

78. Quasi-Monte Carlo Моделирование с последовательностью низкого расхождения для армированных склонов почвы

80. Эффективное расчет предельных состояний превышает вероятность земных склонов, потенциально ПОВЕРХНОСТИ СКОЛЬЖЕНИЯ

Эффективное расчет предельных состояний превышает вероятность земных склонов, потенциально ПОВЕРХНОСТИ СКОЛЬЖЕНИЯ

81. Вероятностный анализ устойчивости насыпей методом конечных элементов

82. Достоверный сейсмо-деформационный анализ армированных грунтов откосов

83.012 Дисперсионный анализ вероятности вероятности нестабильности гидрологической индуцированной наклона

84. Факторы нагрузки и сопротивления предельных состояний Дизайн для армированной почвы Удерживающие стенки нагрузки85. Предельное состояние превышает вероятность превышения усиленной почвы Стены

86. Анализ неопределенностей в модели гидрологии и устойчивости склонов с использованием вероятностной и неточной информации

87. Вероятностный анализ устойчивости склонов методом конечных элементов

88. Проектирование внутренней устойчивости механически стабилизированных земляных стен на основе надежности

89. Новый подход к анализу предельного равновесия и надежности грунтовых стен, забитых гвоздями

Новый подход к анализу предельного равновесия и надежности грунтовых стен, забитых гвоздями

90. Иерархия верхних границ отклика стохастических систем с большими варьирование их свойств: случай случайной величины

91. Вероятностный анализ устойчивости дамбы хвостохранилища на предварительно расколотом глинисто-сланцевом грунте

92. Оценка неопределенности в задачах устойчивости

93. Вероятностная модель для оценки неопределенности прочности на сдвиг несплошностей горных пород применительно к устойчивости откосов

97. Основанный на надежности подход к оценке устойчивости откосов насыпных дамб

98. Анализ надежности наклона с использованием обобщенного способа ломтиков

99. вероятностное анализ наклона с использованием обобщенной процедуры Janbu 10.

100. Использование нечетких наборов для оценки прочности сдвига почв

101. Надежность применяется к наклону Анализ устойчивости

102. Моделирование риска прогрессирующего обрушения откосов: новый подход

Моделирование риска прогрессирующего обрушения откосов: новый подход

103. Вероятностный трехмерный анализ устойчивости откосов

104. Надежность системы устойчивости откосов

105. Надежность морских оснований — современный уровень техники

107. Стохастический анализ неопределенности порового давления для вероятностной оценки безопасности земляных откосов 90.2 90.2 100804

5

Упрощенная процедура вероятностного анализа устойчивости ϕ = 0 109. Вероятностное моделирование неопределенностей при отборе проб и испытаниях на прочность в недренированном состоянии

110. Метод случайных конечных элементов (RFEM) в анализе устойчивости склонов

Механизмы оползневого обрушения склонов с дисперсным грунтом в регионах с сезонной мерзлотой

Гидравлические проекты с дисперсным грунтом в регионах с сезонной мерзлотой подвержены оползневым обрушениям. Механизм таких обвалов до сих пор полностью не изучен; поэтому в этом исследовании он был изучен с использованием обследований на месте, лабораторных испытаний и теоретических расчетов. Результаты показали, что оползни дисперсного грунта в регионах с сезонной мерзлотой можно разделить на мелкозалегающие и глубокозалегающие.Предпосылками возникновения оползня были рыхлость грунтового массива и трещины, вызванные промерзанием-оттаиванием. Деградация дисперсной почвы привела к быстрому поступлению воды в почву. Причина неглубоких оползней заключалась в том, что многочисленные ионы натрия, присутствующие в почвенной массе, растворялись в воде и повреждали структуру почвы, что приводило к существенному снижению прочности на сдвиг. Однако причиной глубоких оползней была эрозия из-за инфильтрации дождевых осадков после того, как неглубокие оползни вызвали трещины растяжения в верхней части склона, что привело к нестабильности почвы.Оползневые срывы происходили при промораживании-оттаивании и насыщенном намокании рассыпающегося грунтового склона. Поверхность скольжения начиналась в верхней части склона и постепенно продвигалась к основанию вдоль границы между слоями почвы.

Результаты показали, что оползни дисперсного грунта в регионах с сезонной мерзлотой можно разделить на мелкозалегающие и глубокозалегающие.Предпосылками возникновения оползня были рыхлость грунтового массива и трещины, вызванные промерзанием-оттаиванием. Деградация дисперсной почвы привела к быстрому поступлению воды в почву. Причина неглубоких оползней заключалась в том, что многочисленные ионы натрия, присутствующие в почвенной массе, растворялись в воде и повреждали структуру почвы, что приводило к существенному снижению прочности на сдвиг. Однако причиной глубоких оползней была эрозия из-за инфильтрации дождевых осадков после того, как неглубокие оползни вызвали трещины растяжения в верхней части склона, что привело к нестабильности почвы.Оползневые срывы происходили при промораживании-оттаивании и насыщенном намокании рассыпающегося грунтового склона. Поверхность скольжения начиналась в верхней части склона и постепенно продвигалась к основанию вдоль границы между слоями почвы.

1.

Введение

Введение Дисперсный грунт широко распространен по всему миру. В США, Испании, Австралии, Южной Африке, Иране и Китае имеется множество проектов по охране водных ресурсов и строительству дорог на основе дисперсного грунта [1–5].В Северо-Западном Китае, Северном Китае и Северо-Восточной равнине Соннэн большое количество проектов по охране водных ресурсов и дорог было построено с использованием дисперсного грунта, таких как Синьцзянское водохранилище на реке Иртыш, водохранилище Нинся Мацзяшу, водохранилище Хэйлунцзян Ньерцзи, отвод реки Нэн Водохранилище Шуанъянхэ, Новая река Аньчжао и Новая река Чжаолань. Следовательно, необходимо сосредоточить внимание на устойчивости дисперсных почвенных откосов в районах с сезонной мерзлотой, вызванной заморозками-оттаиваниями, вымоканием и осадками.

Общие повреждения в проектах с дисперсным грунтом включают повреждения от эрозии, повреждения дренажных труб, повреждения от морозного пучения и повреждения от оползней. Повреждения от эрозии широко распространены по всему миру, среди которых большие площади оврагов появляются на Северо-Восточной равнине Китая и на австралийских пастбищах. Повреждение фильтрационных трубопроводов в основном происходит со стороны тела плотины рассыпной грунтовой плотины и обочины земляного полотна. На рис. 1(b) показано повреждение трубопровода плотины Блэкмен-Крик в Соединенном Королевстве.Морозное пучение дисперсного грунта в основном происходит в местах расположения зданий и склонов каналов в альпийских регионах, таких как север США, регион Калгари в Канаде, юг Австралии и северо-восток Китая. На рис. 1(в) показано повреждение морозным пучением дисперсионных почвенных каналов на склонах в Северо-Восточном Китае. Дисперсионное оползневое повреждение почвы в основном происходит в положении откоса русла, где вода проходит через участок сезонномерзлого грунта. На рис. 1(г) показано повреждение от оползня склона водного русла в Северо-Восточном Китае.

Повреждение фильтрационных трубопроводов в основном происходит со стороны тела плотины рассыпной грунтовой плотины и обочины земляного полотна. На рис. 1(b) показано повреждение трубопровода плотины Блэкмен-Крик в Соединенном Королевстве.Морозное пучение дисперсного грунта в основном происходит в местах расположения зданий и склонов каналов в альпийских регионах, таких как север США, регион Калгари в Канаде, юг Австралии и северо-восток Китая. На рис. 1(в) показано повреждение морозным пучением дисперсионных почвенных каналов на склонах в Северо-Восточном Китае. Дисперсионное оползневое повреждение почвы в основном происходит в положении откоса русла, где вода проходит через участок сезонномерзлого грунта. На рис. 1(г) показано повреждение от оползня склона водного русла в Северо-Восточном Китае.

Относительно адекватное количество исследований было проведено по идентификации и модификации дисперсионного грунта, как в Китае, так и за рубежом. Однако исследований по оползневым разрушениям склонов с дисперсным грунтом проведено немного [4, 6–15]. Сунь [16] и Тонг [17] изучали механизмы и причины оползней на дисперсных почвенных склонах русла магистрального канала в проекте отвода реки Хэйлунцзян-Нен. Однако оба этих исследования были описательными и не были подкреплены надежными данными.Лю и др. [18] изучали различные методы предотвращения повреждений от мороза, в частности режимы разрушения и характеристики морозного пучения склонов с дисперсным грунтом в регионах с сезонной мерзлотой, но их выводы не были подтверждены другими соответствующими исследованиями.

Сунь [16] и Тонг [17] изучали механизмы и причины оползней на дисперсных почвенных склонах русла магистрального канала в проекте отвода реки Хэйлунцзян-Нен. Однако оба этих исследования были описательными и не были подкреплены надежными данными.Лю и др. [18] изучали различные методы предотвращения повреждений от мороза, в частности режимы разрушения и характеристики морозного пучения склонов с дисперсным грунтом в регионах с сезонной мерзлотой, но их выводы не были подтверждены другими соответствующими исследованиями.

Индикатор прочности обычно используется для расчетов устойчивости к оползням в насыщенных, консолидированных недренированных условиях и при нормальных температурах внутри помещений. Однако не учитываются такие факторы, как замораживание-оттаивание и погружение в воду, существенно влияющие на дисперсионную прочность грунта.В настоящей работе изучен механизм разрушения склонов дисперсных грунтов в районах сезонной мерзлоты с использованием данных натурных обследований, лабораторных испытаний и теоретических расчетов. Мы исследовали некоторые причины оползней и предоставили теоретическое руководство по обработке дисперсных склонов почвы в регионах с сезонным замерзанием для предотвращения оползней. Исследованы особые свойства дисперсного грунта, установлен механизм, вызывающий оползень склона дисперсного грунта, объяснено влияние промерзания и оттаивания на оползень склона дисперсного грунта.

Мы исследовали некоторые причины оползней и предоставили теоретическое руководство по обработке дисперсных склонов почвы в регионах с сезонным замерзанием для предотвращения оползней. Исследованы особые свойства дисперсного грунта, установлен механизм, вызывающий оползень склона дисперсного грунта, объяснено влияние промерзания и оттаивания на оползень склона дисперсного грунта.

2. Основные типы оползневого разрушения склонов дисперсного грунта

Склоны дисперсного грунта в сезонномерзлых районах часто подвергаются воздействию осадков, замерзания-оттаивания и намокания, что вызывает эрозии и оползни. На рис. 2 показано место разрушения склона из-за оползней проекта русла новой реки Чжаолань в городе Дацин, провинция Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай). Оползни на площади в десятки квадратных километров в период паводков наносят огромный ущерб.

Натурное обследование показало, что на склоне этого русла возникли два типа оползней, мелкие и глубокие. На рис. 2(б) представлен мелкозалегающий оползень дисперсионного почвенного склона; тело оползня имело неглубокое строение. Неглубокий оползень этого русла был широко распространен по склону. На рис. 2(в) показан глубинный оползень дисперсионного почвенного склона. Глубина оползневого тела была больше, чем у мелкозалегающего оползня, и оползень происходил на всем протяжении русла.Согласно предварительному анализу, к образованию двух типов оползней приводят разные механизмы.

Неглубокий оползень этого русла был широко распространен по склону. На рис. 2(в) показан глубинный оползень дисперсионного почвенного склона. Глубина оползневого тела была больше, чем у мелкозалегающего оползня, и оползень происходил на всем протяжении русла.Согласно предварительному анализу, к образованию двух типов оползней приводят разные механизмы.

В таблице 1 представлены реки и водохранилища, сооруженные из дисперсных грунтов на исследуемой территории. Длина рек и дисперсионные склоны почвы указаны в таблице 1. Эти реки расположены в городе Дацин (провинция Хэйлунцзян), городе Цицикар (провинция Хэйлунцзян) и городе Чанчунь (провинция Цзилинь). Поэтому эти реки и каналы подвержены оползневому повреждению дисперсионных почвенных склонов.Судя по статистическим данным табл. 1, от 50% до 90% склонов дисперсных почв рек и русел, вероятно, повреждены оползнями. В отличие от других исследований дисперсных почв, в этой статье впервые сообщается об исследовании склоновых оползней с дисперсными почвами. Такое дисперсионное оползневое повреждение почвы также широко распространено в районах с сезонной мерзлотой, таких как бассейн рек Миссисипи (США), Калгари (Канада) и Квинсленд (Австралия) [19, 20].

Такое дисперсионное оползневое повреждение почвы также широко распространено в районах с сезонной мерзлотой, таких как бассейн рек Миссисипи (США), Калгари (Канада) и Квинсленд (Австралия) [19, 20].

15 9061 Местоположение Название рек Длина рек (км) Длина дисперсионных почвенных длиной

Daqing City, Suihua City Новая река Чжаолань 103.8 70616 70610 Daqing City Anzhao New River 108 94 94 Daqing City, Чанчунь-Ривер Shuangyange River 95 65 9061 Jilin, Heilongjiang (провинция) NEN River 1370 Нет статистических данных Daqing City Longhupao Chate 971 971 54 Qiqihaer City Wuyuer River 203 81 Daqing City Nanyin Rookoir – Нет статистических данных Daqing City 107 107 84 Qiqihaer City Beiyin Rookoir Channel 245 17

Мы подчеркнули важность прочности на сдвиг дисперсного грунта при изучении механизма склоновых оползней дисперсного грунта. Что касается прочности на сдвиг дисперсного грунта, в разделе 3 было проведено тестовое исследование, и в этом разделе обсуждается причина оползней на склонах дисперсного грунта.

Что касается прочности на сдвиг дисперсного грунта, в разделе 3 было проведено тестовое исследование, и в этом разделе обсуждается причина оползней на склонах дисперсного грунта.

3. Прочность на сдвиг дисперсного грунта в регионах с сезонной мерзлотой

Для изучения механизмов оползневого разрушения склонов с дисперсным грунтом необходимо было сначала исследовать прочность на сдвиг дисперсного грунта в таких условиях, как замораживание-оттаивание и замачивание.

3.1. Метод

Для этого исследования рассматривалась река Чжаолань Нью в провинции Хэйлунцзян.Обрушение оползня произошло, когда канал испытал замерзание-оттаивание и замачивание после завершения строительства. Толщина вновь отсыпанного слоя составила 5,5 м, а мощность мерзлого грунта на участке по данным мониторинга составила около 1,5 м. Таким образом, дисперсный грунт в насыпном слое разделялся на мерзлый слой грунта и немерзлый слой грунта. Из-за возникновения оползня на участке почвенный слой был разрушен, а образцы исходного грунта невозможно было получить для анализа имеющимися в настоящее время технологиями и методами. Поэтому авторы получили образцы имеющегося на площадке грунта и реструктурировали его (т. е. контролируя содержание воды и плотность в сухом состоянии, чтобы воспроизвести условия во время строительства) для оценки прочности на сдвиг грунтового массива после замораживания-оттаивания и намокания во время строительства. строительство. Этот метод аппроксимации также использовался несколькими другими исследователями.

Поэтому авторы получили образцы имеющегося на площадке грунта и реструктурировали его (т. е. контролируя содержание воды и плотность в сухом состоянии, чтобы воспроизвести условия во время строительства) для оценки прочности на сдвиг грунтового массива после замораживания-оттаивания и намокания во время строительства. строительство. Этот метод аппроксимации также использовался несколькими другими исследователями.

Для холодных естественных условий окружающей среды на больших высотах в Северо-Восточном Китае недавно засыпанный недисперсионный грунт был уплотнен во время строительства в соответствии с проектными нормами.Как правило, дисперсный грунт обладает высокой водоудерживающей способностью и низким коэффициентом проникновения, поэтому его трудно дренировать. Следовательно, после уплотнения зимой за короткий период может произойти небольшая осадочная деформация. Однако эта скорость деформации была незначительной по сравнению со скоростью деформации морозного пучения-оттаивания дисперсного грунта. Таким образом, использование показателя консолидации может привести к упущению значительного влияния морозного пучения-оттаивания на физико-механические свойства дисперсного грунта.Следовательно, для вновь засыпанного слоя использовался индикатор неуплотнения. Поскольку состояние старого слоя насыпи приводило к длительному времени оседания недисперсного грунта, целесообразнее было использовать показатель консолидации для образцов исходного грунта.

Таким образом, использование показателя консолидации может привести к упущению значительного влияния морозного пучения-оттаивания на физико-механические свойства дисперсного грунта.Следовательно, для вновь засыпанного слоя использовался индикатор неуплотнения. Поскольку состояние старого слоя насыпи приводило к длительному времени оседания недисперсного грунта, целесообразнее было использовать показатель консолидации для образцов исходного грунта.

3.2. Испытательный контроль и устройства

В таблице 2 показаны физические свойства дисперсионного грунта новой реки Чжаолань. По составу грунт пылеватый глинистый с низким пределом текучести. Он имеет максимальную сухую плотность 1.66 г·см −3 и оптимальное содержание воды 20,2%. Лабораторные тесты, в том числе тест на крошку, точечный тест, химический тест (процент обменного натрия и коэффициент адсорбции натрия) и тест с двойным ареометром показали, что почва является дисперсной почвой, как показано в таблице 3. Результаты этих тестов представлены в Таблица 4. В опытах воздушно-сухой дисперсный грунт просеивали через сито с ячейкой 2 мм, затем образцы грунта выдерживали при 20%-ной влажности в течение 24 ч.Испытания проводились для сухой почвы с плотностью 1,33 г·см -3 , 1,43 г·см -3 , 1,53 г·см -3 и 1,63 г·см -3 . Было проведено три вида предварительной обработки для получения различных состояний образцов: естественное состояние (содержание воды 20 %), состояние замораживания-оттаивания и состояние после насыщенной выдержки в течение 72 ч после замораживания-оттаивания. Мы поместили образцы почвы, которые нуждались в замораживании-оттаивании и замачивании-замораживании, в бокс для сдвиговых работ, а затем поместили образцы грунта в бокс для низкотемпературных испытаний.Начальная температура низкотемпературного испытательного бокса составляла 0°C, и температуру регулировали для охлаждения со скоростью -4°C/ч. Поверхность образцов почвы была покрыта полиэтиленовой пленкой для предотвращения потери воды.

Результаты этих тестов представлены в Таблица 4. В опытах воздушно-сухой дисперсный грунт просеивали через сито с ячейкой 2 мм, затем образцы грунта выдерживали при 20%-ной влажности в течение 24 ч.Испытания проводились для сухой почвы с плотностью 1,33 г·см -3 , 1,43 г·см -3 , 1,53 г·см -3 и 1,63 г·см -3 . Было проведено три вида предварительной обработки для получения различных состояний образцов: естественное состояние (содержание воды 20 %), состояние замораживания-оттаивания и состояние после насыщенной выдержки в течение 72 ч после замораживания-оттаивания. Мы поместили образцы почвы, которые нуждались в замораживании-оттаивании и замачивании-замораживании, в бокс для сдвиговых работ, а затем поместили образцы грунта в бокс для низкотемпературных испытаний.Начальная температура низкотемпературного испытательного бокса составляла 0°C, и температуру регулировали для охлаждения со скоростью -4°C/ч. Поверхность образцов почвы была покрыта полиэтиленовой пленкой для предотвращения потери воды. После достижения времени замораживания мы доводили температуру до температуры плавления и вынимали образцы после достижения времени плавления. Время замораживания и время оттаивания составляли 48 ч и 12 ч соответственно, а температура замораживания и температура оттаивания составляли -20°С и 20°С.Затем мы поместили все образцы почвы в аппарат прямого сдвига электрической деформации и добавили дистиллированную воду к образцам почвы, которые необходимо было замочить после замораживания и оттаивания, чтобы полностью погрузить образцы почвы; время замачивания 72 часа.

После достижения времени замораживания мы доводили температуру до температуры плавления и вынимали образцы после достижения времени плавления. Время замораживания и время оттаивания составляли 48 ч и 12 ч соответственно, а температура замораживания и температура оттаивания составляли -20°С и 20°С.Затем мы поместили все образцы почвы в аппарат прямого сдвига электрической деформации и добавили дистиллированную воду к образцам почвы, которые необходимо было замочить после замораживания и оттаивания, чтобы полностью погрузить образцы почвы; время замачивания 72 часа.

G S S S S S S 8 Лимит жидкости Пластиковый предел зерна (мм) > 0.075 0.075-0.005 <0.005

36 21 40 27

Test Test тест на двойной гидрометр Процент натрия Обменную процент натрия / ESP (%) соотношение адсорбции натрия / SAR 9061 соотношение дисперсии (%) · CM -3 ) Final Head (мм) Размер плавания Окончательный поток (мл / с) Цвет

Дисперсивный 96. 6

6 1.53 50 × 3 1.7 Dark 9061 23.15 25.77

Примечания: ASTM D4647-1993 (США).

Содержание воды (%) Сухая плотность (G · см -3 ) Температура замерзания / оттаивания температуры (° C) время оттаивания (ч) Время замачивания (ч)

20 1.33, 1.43, 1.53, 1.63 -20/20 48/12 72

Устройство прямого сдвига электрического штамма, используемое для этого исследования, представлено на рисунке 3. потому что Для изучения условий работы дисперсионного грунтового откоса в паводковый период были проведены неконсолидационные недренированные испытания на прямой сдвиг. Испытания проводились после выполнения требований, указанных в Таблице 4. Испытываемые вертикальные давления составляли 50 кПа, 100 кПа, 200 кПа и 400 кПа.Другие контрольные условия для испытаний были основаны на контрольных требованиях «Стандарта для геотехнических методов испытаний» GB/T50123-1999 [21].

Испытания проводились после выполнения требований, указанных в Таблице 4. Испытываемые вертикальные давления составляли 50 кПа, 100 кПа, 200 кПа и 400 кПа.Другие контрольные условия для испытаний были основаны на контрольных требованиях «Стандарта для геотехнических методов испытаний» GB/T50123-1999 [21].

3.3. Результаты испытаний

Согласно теории прочности Мора-Кулона, прочность грунта на сдвиг делится на прочность сцепления и прочность на трение. Тем не менее, реальные механизмы прочности и влияющие факторы грунта значительно усложняются, и поэтому проявление прочности грунта часто не соответствует ожидаемому механизму [22].В этой работе анализировалось изменение прочности на сдвиг при различных условиях работы, а сила сцепления и угол внутреннего трения были получены отдельно при расчете устойчивости откосов. На рис. 4 показано изменение прочности на сдвиг образца грунта с плотностью в сухом состоянии при различных условиях испытаний. На рисунке 4 W20D1. 33 относится к начальному содержанию воды 20% и начальной плотности в сухом состоянии 1,33 г·см 90 747 -3 90 748 (как показано ниже). Для образцов почвы с одинаковым начальным содержанием воды, т.е.е., природное содержание воды, но с различной начальной плотностью в сухом состоянии, прочность на сдвиг увеличивалась с увеличением плотности в сухом состоянии, и тенденция была аналогична тенденции недисперсного грунта.