Машиностроение 21 века: Машиностроение России в начале XXI века

Машиностроение на современном этапе развития

Федосов E. A.

Появление понятия “машиностроение” в своем начальном развитии, как направление человеческой деятельности, связано с энергетическими революциями. Переход от энергии животных и природных энергий (ветра и воды) к энергии паровых машин, работающих от сжигания углеводородных топлив, создал условия перехода от кустарного производства к промышленному – появлению первых фабрик и заводов. Невозможность значительного отрыва производства от источников энергии привела к образованию первых промышленных центров. Появление электроэнергетики – генераторов электроэнергии и электродвигателей – дало дальнейший толчок к промышленному развитию. Все это привело к созданию целостной среды экономического развития и среды обитания человека – индустриального общества.

Наивысшего развития индустриальное общество достигло к середине XX столетия, породив все преимущества и противоречия современной цивилизации. Машиностроение было основой индустрии. Те страны, которые гармонично развивали машиностроительные отрасли, обеспечивали свое экономическое и военно-техническое могущество в мире. Национальная экономика и, как следствие, национальная политика опирались, в первую очередь, на индустриальную мощь государства. Понятие “великой” державы было связано не столько с размером ее территории, сколько с ее индустриальной мощью. Во второй половине XX столетия развитие машиностроения получило новое качество. Технологическое развитие стало в значительной мере наукоемким. Фундаментальные научные открытия в области физики, химии, биологии были достаточно быстро востребованы современной промышленностью, породив технологии современной электроники, микроэлектроники, радиоэлектроники, оптоэлектроники, технологии новых материалов, биотехнологии. Это быстрое освоение результатов фундаментальной науки и вскрывает суть наукоемких технологий или, как их еще называют, “высоких” технологий.

Машиностроение было основой индустрии. Те страны, которые гармонично развивали машиностроительные отрасли, обеспечивали свое экономическое и военно-техническое могущество в мире. Национальная экономика и, как следствие, национальная политика опирались, в первую очередь, на индустриальную мощь государства. Понятие “великой” державы было связано не столько с размером ее территории, сколько с ее индустриальной мощью. Во второй половине XX столетия развитие машиностроения получило новое качество. Технологическое развитие стало в значительной мере наукоемким. Фундаментальные научные открытия в области физики, химии, биологии были достаточно быстро востребованы современной промышленностью, породив технологии современной электроники, микроэлектроники, радиоэлектроники, оптоэлектроники, технологии новых материалов, биотехнологии. Это быстрое освоение результатов фундаментальной науки и вскрывает суть наукоемких технологий или, как их еще называют, “высоких” технологий.

Образовалась воспроизводящая цепочка: фундаментальная наука – прикладная наука – разработка технологии – проектирование и производство современного промышленного продукта.

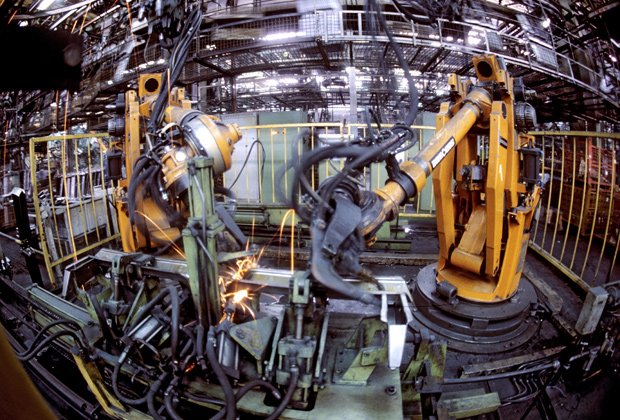

Современное машиностроение базируется на наукоемких технологиях. Таким образом, в конце XX столетия была продемонстрирована зависимость машиностроительных производств не только от развития энергетики, но в значительной мере и от развития наукоемких технологий. Появление таких продуктов электронного машиностроения, как современные электронные компьютерные компоненты, привело к широкому их внедрению в производство нового поколения технических систем, высокоэффективных, гибко перестраиваемых, многокоординатных машин и роботов. Ключевой тенденцией при создании современных машин стал перенос функциональной нагрузки с механических узлов к интеллектуальным (электронным, компьютерным) компонентам. Доля механической части в современном машиностроении сократилась с 70 % в начале 90-х годов до 25 + 30 % в настоящее время. Одновременно происходит компьютерное сопровождение всего жизненного цикла создания и эксплуатации технической системы.

Информатизация и компьютеризация производства сопровождаются информатизацией общества, всех сторон его жизни и трудовой деятельности на базе телекоммуникации и информационных компьютерных сетей (Интернет), факсимильных аппаратов, почты, сотовой и космической связи. С помощью средств мультимедиа (синтез компьютеров, аудио- и видеотехники), компьютерной графики создается виртуальный мир, где перед человеком открывается широкая дорога для творчества, быстрого освоения и обновления знаний. Появляется рынок знаний и экономика, базирующаяся на рынке знаний и информационных услуг (“новая” экономика).

С помощью средств мультимедиа (синтез компьютеров, аудио- и видеотехники), компьютерной графики создается виртуальный мир, где перед человеком открывается широкая дорога для творчества, быстрого освоения и обновления знаний. Появляется рынок знаний и экономика, базирующаяся на рынке знаний и информационных услуг (“новая” экономика).

Таким образом, современное машиностроение и связанные с ним наукоемкие технические системы, а также информатизация общества составили целостную принципиально новую среду обитания, внутри которой человек живет, чувствует, мыслит, приобретает опыт. Появились такие понятия, как “человеческий капитал” и “социальный интеллект”.

“Человеческий капитал” – совокупность профессионально квалифицированных навыков, знаний, таланта индивидов; “социальный интеллект” реализуется через сетевую систему связей, информационное поле, создаваемое средствами электронной коммуникации, социальную память, хранящуюся в банках данных; интеллектуальную элиту, продуцирующую новые идеи и знания; интеллектуальный рынок обмена идеями и информацией.

Человеческий капитал и социальный интеллект и являются по существу основой постиндустриального мира. Только те страны, которые имеют высокие показатели человеческого капитала и социального интеллекта, могут претендовать на статус великих держав. Большие территориальные пространства, большая численность населения, запасы природных ресурсов на национальных территориях, обладание современным оружием массового поражения – все это критерии великих держав прошедшего столетия. В начале XXI века мы являемся свидетелями появления совершенно иных процессов и иных критериев.

Наиболее рельефно это проявилось в так называемом процессе глобализации экономики.

Сложность современных технологий и создание на их базе современного наукоемкого продукта потребовали беспрецедентной концентрации финансового и интеллектуального капитала, которые не могут обеспечить ресурсы национальной экономики. В рамках одной страны невозможно создать всю воспроизводящую технологическую цепочку. Поэтому разработка и производство современного наукоемкого продукта перешли национальные границы и привели к созданию гигантских транснациональных корпораций.

Поэтому разработка и производство современного наукоемкого продукта перешли национальные границы и привели к созданию гигантских транснациональных корпораций.

Всего пять крупнейших транснациональных структур осуществляют более половины мирового производства наукоемкой продукции (авиакосмические системы, автомобили, электронное оборудование, судостроение и др.) Две-три транснациональных компании владеют глобальными телекоммуникационными сетями. В корне изменилось понятие рынка и конкуренции на рынке.

Конкурентность на современном этапе означает, прежде всего, способность занять место в воспроизводящей транснациональной цепочке и удерживать его при всех ее модификациях. А реальным условием национальной конкурентоспособности является мощный каркас национальных производственных научно-технических структур (наука – технология – производство), всегда способных встроиться в меняющуюся конфигурацию международных производственных связей. Нет понятия “внутреннего” рынка. Создающийся наукоемкий продукт и мир экономики в настоящее время представляют собой сложное переплетение национально-государственных экономических пространств и транснациональных экономических структур. Всеобъемлющая глобализация стирает грань между внутренней и внешней сферой деятельности. Если не учитывать внешнюю ситуацию, то какие бы усилия ни принимались по формированию национальной стратегии развития, они легко “смываются” всемирными глобальными потоками и процессами в финансовой, производственной, социальной, экономической и других сферах. Вступление России в ВТО полностью погрузит ее в эти процессы.

Создающийся наукоемкий продукт и мир экономики в настоящее время представляют собой сложное переплетение национально-государственных экономических пространств и транснациональных экономических структур. Всеобъемлющая глобализация стирает грань между внутренней и внешней сферой деятельности. Если не учитывать внешнюю ситуацию, то какие бы усилия ни принимались по формированию национальной стратегии развития, они легко “смываются” всемирными глобальными потоками и процессами в финансовой, производственной, социальной, экономической и других сферах. Вступление России в ВТО полностью погрузит ее в эти процессы.

Геоэкономическое пространство давно разорвало национальные образования и вышло на господствующие позиции в мире. Интернационализация капитала и производства модифицирует все товарное производство: оно осуществляется на базе перешагнувших национальные рамки широко кооперированных технологических цепочек.

В результате появилось понятие единого мирового дохода и борьба за его перераспределение. Страны, контролирующие производство конечного наукоемкого продукта в транснациональных технологических цепочках, по существу получают значительную его долю. Несвоевременное включение в интернационализированные технологические воспроизводящие цепочки многих национальных экономик, в том числе и российской, субъективно оставляют их в стороне от центрального вектора мирового развития.

Страны, контролирующие производство конечного наукоемкого продукта в транснациональных технологических цепочках, по существу получают значительную его долю. Несвоевременное включение в интернационализированные технологические воспроизводящие цепочки многих национальных экономик, в том числе и российской, субъективно оставляют их в стороне от центрального вектора мирового развития.

Выплескивая через внешнюю торговлю свое национальное богатство (энергоносители, сырье, металл, интеллектуальные и финансовые ресурсы) и не будучи признанным звеном мирового воспроизводящего процесса, где используются эти ресурсы, в рамках которых производятся и реализуются уникальные изделия, созданные в отраслях современного машиностроения и обеспечивающие формирование мирового дохода, – национальная экономика России не участвует в его перераспределении, а считает достающиеся ей крохи. В этом случае сложно претендовать на статус великой державы.

В результате доля машин и оборудования, произведенных с начала 90-х годов прошлою века, по настоящее время, в общем объеме российского экспорта не превышает 5 – 6 %. Этим объясняется и тот факт, что доля инвестиций, приходящих в Россию, не превышает 2 % от мирового объема. Инвестировать в ресурсодобывающие отрасли не столь прибыльно по сравнению с машиностроительными отраслями.

Этим объясняется и тот факт, что доля инвестиций, приходящих в Россию, не превышает 2 % от мирового объема. Инвестировать в ресурсодобывающие отрасли не столь прибыльно по сравнению с машиностроительными отраслями.

По существу Россия упустила стратегическую инициативу, подменяя свои экономические интересы геополитическими доктринами и инициативами, а систему внешнеэкономических связей она выстраивает на основе отжившей в конце XX века торговой доктрины с ее конъюнктурными пассивными подходами.

Любая внешнеэкономическая деятельность в мире опирается на широкую сеть транснационального производства и послепродажного обслуживания. По сути, транснациональное производство и формирует мировой рынок и мировой доход.

Советский Союз имел достаточно разветвленную сеть машиностроительного производства, охватывающего все субъекты СССР, а также страны Восточной Европы (страны СЭВ). В сфере экономических интересов (не только поставка вооружений) находились многие страны Азии, Африки, Латинской Америки. Активно работали торговые представительства СССР за рубежом.

Активно работали торговые представительства СССР за рубежом.

В момент, когда в итоге “холодной войны” и развала СССР рухнула геополитическая доктрина функционирования мира, Россия потеряла свои технологические воспроизводящие цепочки в странах бывших субъектов СССР и в странах СЭВ. Мало того, Россия отдала структурам НАТО всю свою военную и экономическую инфраструктуру в Восточной Европе. Процессы поспешного выхода государства из установившихся экономических структур, несправедливой передачи природных ресурсов на основе “ваучеризации” и закрытых залоговых аукционов в руки олигархических структур привели к переносу финансовых потоков и национального дохода в стране с обрабатывающих и машиностроительных отраслей в ресурсодобывающие отрасли. В результате стала очевидна неспособность России играть по правилам, объективно задаваемым глобализацией, – у нас не оказалось мощных транснациональных систем, носителей государственных геоэкономических интересов.

В то же время США в результате процессов смены геополитических доктрин после окончания “холодной войны” взяли на вооружение геоэкономический экспансионизм и политическую доктрину, использующие геоэкономические идеи для оправдания внешнеэкономической экспансии, направленной на использование сырьевых, финансовых, интеллектуальных ресурсов других государств без допуска их к формированию и распределению мирового дохода. Геоэкономические интересы США, по существу “страны – системы”, базируются на делегировании этих интересов транснациональным монополиям, а военная машина страны служит для защиты этих интересов.

Геоэкономические интересы США, по существу “страны – системы”, базируются на делегировании этих интересов транснациональным монополиям, а военная машина страны служит для защиты этих интересов.

Наравне с силовыми военными действиями формируется стратегия непрямых действий, когда конечный результат достигается не военными средствами, а путем применения высоких геоэкономических и геофинансовых технологий. Глобализация буквально перевернула наше понимание и восприятие методов насилия. “Страны – системы”, имеющие наднациональные, транснациональные структуры, способны без прямой агрессии и силовых средств отобрать весь национальный доход любой страны, перелив его в мировой и разделив последний между небольшим числом развитых в области наукоемкого продукта стран. За примером далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить недавний кризис в Юго-Восточной Азии.

В результате последние десять лет привели Россию к затяжному структурному и экономическому кризису. Выйти из этого кризиса, найти свою нишу в быстро развивающемся мире – в этом историческая задача России.

К сожалению, наука России оказалась не в состоянии предвидеть и смягчить удары структурного кризиса. Общество перенасыщено устаревшими парадигмами, плохо сопрягающимися с мировыми процессами. Властные структуры, ослабив внимание к фундаментальным исследованиям в области современной экономики, а по существу практически придушив их безденежьем, лишились фундаментальных “опор” при разработке концепций, стратегий, доктрин и т.д. в условиях перехода к рыночной экономике.

В результате, прикрываясь риторикой рыночной экономики, властные структуры вырабатывают программы реструктуризации наукоемких отраслей промышленности, создания интегрированных структур, программы конверсии оборонных отраслей промышленности и т.д. Но вся эта “кипучая” деятельность не имеет научного базиса, совершенно не учитывает геоэкономические процессы, происходящие в мире.

Если мы сейчас не преодолеем синдром катастрофичности, синдром оплакивания того, что потеряно, и не воспользуемся своими интеллектуальными возможностями по обеспечению выхода в мировое геоэкономическое пространство, Россия будет вечно выкидывать через торговую модель свои ресурсы и быть на задворках мировой экономики, вместо того чтобы на равных участвовать в формировании перераспределения мирового дохода, научиться брать свою долю мирового дохода через налогооблагаемую базу с гигантской “чужой” территории, куда вкладываются значительные ресурсы России.

Надо четко отдавать себе отчет, что современный техногенный мир, как это было сказано выше, – это постиндустриализм. В его основе лежит создание современных наукоемких технических систем. Понятие “технической системы” заменило традиционное понятие “машины”. Современная техническая система, обычно выполняющая какую-либо законченную целевую функцию, а машина – отдельную операцию, является по существу одной из составляющих технической системы. Современный самолет, космический аппарат, автомобиль, подводная лодка, технологическая производственная линия и т.д. имеют в своем составе множество машин, агрегатов и механизмов и являются техническими системами. Целевая функция, выполняемая технической системой, обычно достигается благодаря включению в ее состав систем управления. Поэтому в мире наблюдается приоритет инноваций в направления, связанные с наукоемкими техническими системами – создание новых материалов, компонентов на базе технологий микроэлектроники, радио- и оптоэлектроники лазерных технологий, компьютерной техники, информационных технологий – так называемые базовые технологии.

Авиационные и космические системы, судостроение, транспортное машиностроение, атомная энергетика и атомное машиностроение, энергомашиностроение всегда были приоритетами в области машиностроения в СССР, что обеспечивало достаточно заметное присутствие страны на мировом рынке. Именно восстановление производства этих технических систем в России позволило бы создать российские технополюсы – геоэкономические точки роста с последующим превращением их в транснациональные очаги стратегического развития.

В этом и должна быть суть долговременной стратегии России. При этом необходимо, чтобы государство выступило в роли глобального предпринимателя.

В качестве первоочередных шагов необходимо восстановить разрушенные воспроизводящие цепочки в приоритетных отраслях машиностроения: фундаментальные исследования – прикладные исследования – создание современных технологий – проектирование и современное производство. Именно в эту область и должны быть направлены программы структурной перестройки. Одновременно эти программы должны включать разделы наделения отечественных внешнеполитических институтов ответственностью за проведение геоэкономической стратегии, встраивания российской экономики в мировую экономическую систему. Для этого следует продумать целую систему представительств в мировых наднациональных структурах (консорциумах, крупнейших корпорациях, страховых компаниях, банках), перевести национальные системы стандартов на международные. При этом необходимо отдавать себе отчет, что жестко конкурентная мировая среда будет стремиться закрепить наши временно ослабленные позиции. Россию попытаются заключить в своеобразный геоэкономический “панцирь”. К сожалению, наш прошлый менталитет также способствует самоизоляции.

Одновременно эти программы должны включать разделы наделения отечественных внешнеполитических институтов ответственностью за проведение геоэкономической стратегии, встраивания российской экономики в мировую экономическую систему. Для этого следует продумать целую систему представительств в мировых наднациональных структурах (консорциумах, крупнейших корпорациях, страховых компаниях, банках), перевести национальные системы стандартов на международные. При этом необходимо отдавать себе отчет, что жестко конкурентная мировая среда будет стремиться закрепить наши временно ослабленные позиции. Россию попытаются заключить в своеобразный геоэкономический “панцирь”. К сожалению, наш прошлый менталитет также способствует самоизоляции.

С целью реформирования и развития современного машиностроительного комплекса России было бы полезно создать управляющую структуру в виде комиссии по научно-технической политике России (аналог военно-промышленной комиссии при Президиуме Совета Министров СССР), на которую и возложить формирование необходимых комплексно-целевых программ, координацию деятельности Академии наук, прикладных государственных научных центров и предприятий машиностроительного комплекса, а также внешнеэкономическую деятельность в области машиностроения и встраивания России в наднациональные воспроизводящие цепочки.

Машиностроение. Европа на рубеже XX—XXI веков: Проблемы экономики

Машиностроение

В западноевропейской экономике машиностроение занимает 1-е место среди всех отраслей промышленности и по числу занятых, и по стоимости продукции. На долю машиностроительного комплекса приходится до 40 % стоимости европейского промышленного продукта. Ключевая роль машиностроения определяется несколькими факторами:

• именно в продукции машиностроения получают материальное воплощение многие новейшие достижения научно-технического прогресса;

• машиностроение является главной капитализирующей отраслью хозяйства, обеспечивая более 50 % общего объема капиталовложений в экономику, в решающей мере определяет уровень, темпы и масштабы технико-технологического перевооружения хозяйства, способствует дальнейшему повышению его эффективности;

• продукция машиностроения играет важную роль в удовлетворении спроса населения на разнообразные технические средства.

В структуре машиностроительного комплекса стран Западной Европы действует около 20 крупных отраслей и более 100 специализированных подотраслей и производств.

1) отрасли общего машиностроения – станкостроение, роботостроение, а также производство разнообразного промышленного оборудования,

2) отрасли транспортного машиностроения,

3) разнообразные электротехнические и электронные производства, сюда же нередко включают отдельные наукоемкие и т. п. производства.

В современном мире сформировалось три крупнейших центра машиностроительной промышленности США, страны Западной Европы и Япония. Более половины мирового производства продукции машиностроения сосредоточено в США Стоимость условно чистой продукции машиностроения в 2000 г. составляла (в млрд долл. в ценах 1996 г).

Весь мир – 1474,95.

США – 883,50.

Западная Европа – 283,47

в том числе

Германия – 69,41.

Франция – 59,64.

Великобритания – 40,77.

Италия – 35,24.

Япония – 205,13.

Сегодня в некоторых отраслях машиностроения Евросоюз не только не уступает США, но даже превосходит достижения американцев.

В течение XX в объем продукции западноевропейского машиностроения вырос в 33 раза, а для последних десятилетий характерны необычайно высокие темпы роста отрасли. Но различия в темпах роста в каждой из трех отраслевых групп все же имели место.

ОБЩЕЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ. Из отраслей общего машиностроения наиболее быстро развиваются станкостроение и роботостроение. Главное направление развития станкостроительной промышленности – повышение уровня автоматизации производства. Совершенствование конструкций станков идет по пути перехода к станкам-полуавтоматам и станкам-автоматам. Лидером в производстве различных видов специальных станков издавна была Германия. В течение долгого времени она занимала 1-е место в мире по качеству изделий и общим объемам производства и экспорта станков. Но в 90-е годы XX в активное использование достижений научно-технической революции позволило Японии значительно опередить Германию.

Но по численности парка станков соотношение сил иное. Так, к началу 90-х годов XX в. общий станочный парк Германии, Великобритании, Франции и Италии составил более 2,9 млн единиц, в то время как у США было более 2,3 млн станков, а у Японии – чуть более 1 млн станков.

Одним из важнейших направлений современного технического прогресса является роботизация. Признанный лидер в этой области – Япония, на долю которой приходится 60 % мирового парка промышленных роботов. Далее следуют США, Германия, Франция, Италия, Великобритания и Швеция.

Мировой парк промышленных роботов (75 % этого парка сосредоточено в машиностроении), насчитывавший в 1982 г. 26,9 тыс. единиц, к 1999 г. увеличился до 720,0 тыс. единиц. Около 60 % этого парка эксплуатируется в Японии, 11 % – в США и 10 % – в Германии.

Роботы все более широко используются в промышленности, в частности в автомобильном производстве Японии, Германии, США и Франции. В настоящее время в ряде стран создаются роботы нового поколения, управляемые голосом человека. В Италии ведутся разработки по созданию робота-домохозяйки.

В Италии ведутся разработки по созданию робота-домохозяйки.

Развитие робототехники стимулировало создание гибких производственных систем (ГПС), которые представляют собой соединения компьютеров и системы роботов, самых современных станков, а также транспортно-загрузочных устройств. Использование ГПС и заводов-автоматов повышает производительность труда в десятки раз.

В то же время некоторые отрасли общего машиностроения (например, предприятия, производящие оборудование для черной металлургии) испытывают серьезные трудности.

ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ. Большая часть отраслей, связанных с производством транспорта, относится к числу быстро растущих. В XX в. наиболее динамично развивалась автомобильная промышленность. Производство автомобилей в мире выросло с 10 млн единиц в 1950 г. до 60 млн единиц в 2000 г. Причем 70 % общего объема производства – это легковые автомобили, а 30 % – грузовики и автобусы. В последние годы особенно быстро увеличивается выпуск автомобилей класса «люкс» (за 1998–2000 гг.

К началу 90-х годов XX в. на 1-е место в мире по выпуску автомобилей вышла Япония, опередив постоянного лидера автомобилестроения – США с их детройтской «большой тройкой» (в Детройте расположены заводы крупнейших автомобильных концернов «General Motors», «Ford Motor» и «Chrysler»), Но уже через несколько лет США вновь вернули себе первенство.

В настоящее время резко увеличивается активность европейских автопроизводителей, которые хорошо соперничают с американскими компаниями. Особенно преуспевают германские и французские фирмы, контролирующие около половины авторынка в Европе. В 2000 г. их суммарное производство составило 8,3 млн единиц, что соответствует современному уровню автомобилестроения США и Японии. Быстрыми темпами развивается производство автомобилей в Испании, Италии, Великобритании и ряде других стран.

Крупнейшим автомобильным концерном в Европе является германский «Volkswagen» (входит в число четырех основных автомобильных компаний мира). За период 1994–1997 гг. его доходы выросли более чем в 1,5 раза, а в 1998–2000 гг. – еще почти в 2 раза. В 2002 г. доход компании составил 91,1 млрд долл., а чистая прибыль – 2,7 млрд долл. В 2000 г. концерн поставил почти в 80 стран рекордное количество автомобилей – 5,06 млн единиц (12,2 % мирового рынка). Его знаменитая модель «жук» была самым продаваемым автомобилем в мире до конца XX в. (21,0 млн единиц).

За период 1994–1997 гг. его доходы выросли более чем в 1,5 раза, а в 1998–2000 гг. – еще почти в 2 раза. В 2002 г. доход компании составил 91,1 млрд долл., а чистая прибыль – 2,7 млрд долл. В 2000 г. концерн поставил почти в 80 стран рекордное количество автомобилей – 5,06 млн единиц (12,2 % мирового рынка). Его знаменитая модель «жук» была самым продаваемым автомобилем в мире до конца XX в. (21,0 млн единиц).

Особых успехов «Volkswagen» добился на рынках Южной Америки, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, т. е. там, где в ближайшее время ожидается существенный рост спроса. На долю концерна приходится до 20 % продаж автомобилей в Европе. Концерн «Volkswagen» стал поистине мировым предприятием: его заводы работают в 18 странах.

Характерен пример германской фирмы «Audi», которая была поглощена концерном «Volkswagen» еще в середине XX в. Сегодня марка «Audi» настойчиво стремится закрепиться в премиум-сегменте мирового автомобилестроения. С одной стороны, такой расчет предусмотрен в стратегических планах концерна «Volkswagen». С другой стороны, еще в 20-е годы XX в автомобили компании «Audi» приобретались для монархов и глав государств, причем модели отличались не только роскошью отделки, но и многочисленными новациями в устройстве двигателей, кузовов, шасси, сидений, светооптики.

С другой стороны, еще в 20-е годы XX в автомобили компании «Audi» приобретались для монархов и глав государств, причем модели отличались не только роскошью отделки, но и многочисленными новациями в устройстве двигателей, кузовов, шасси, сидений, светооптики.

Успешно работают в Западной Европе и другие автомобильные концерны:

В начале XXI в многие европейские автомобильные концерны испытывают трудности. Например, прибыль «Volkswagen» уменьшилась более чем на 56 %, что вызвано всеобщим экономическим спадом, низким уровнем продаж, затратами на реконструкцию и запуск новых моделей, а также «сильным» евро, затрудняющим экспорт европейских товаров.

Весьма непросто развивается в Западной Европе судостроение. В основном это связано с изменением характера морских перевозок Меняется и география отрасли Старые центры судостроения (например, верфи Великобритании) теряют свое значение Основное производство судов перемещается в Японию и Республику Корея.

Большую роль в машиностроительном комплексе играют авиационно-космические производства. В мировой авиационной промышленности господствуют США и страны Западной Европы. После поглощения американской компании «McDonnel Douglas» корпорацией «Boeing» с середины 90-х годов XX в. в мировом авиастроении главенствуют два авиастроительных гиганта: американский «Boeing» и европейский аэрокосмический концерн «EADS», который владеет 80 % акций консорциума «Airbus Industrie» (акционеры – Франция, Германия, Великобритания, Испания).

С самого начала между европейским и американским концернами развернулась ожесточенная конкурентная борьба. Объединение «Airbus Industrie» предприняло широкую экспансию на мировом рынке. Особое значение это имеет в современных условиях, когда мировая авиация вступила в период грандиозного обновления парка самолетов. В ближайшие 20 лет на рынок гражданских пассажирских лайнеров должно поступить 13–16 тыс. машин (их общая стоимость – примерно 1 трлн 100 млрд долл. ).

).

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ И ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Темпы роста традиционных отраслей электротехники (производство оборудования для электростанций и электросетей) определяются ростом производства электроэнергии, строительством новых и модернизацией старых мощностей. Производство

Эти же страны лидируют на рынке электронного оборудования, составляющего основу новейших коммуникативных технологий. Производство бытовой электроники наиболее развито в Западной Европе, Японии, а также в новых индустриальных странах Юго-Восточной Азии, электронного оборудования промышленного назначения – в США.

О важной роли комплекса электротехники и электроники свидетельствует распределение государственных расходов. Так, на рубеже XX–XXI вв. в суммарных расходах государств на НИОКР в обрабатывающей промышленности на долю электротехники и электроники приходилось:

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

24. Машиностроение. Транспорт

24. Машиностроение. Транспорт Машиностроение – особо важная отрасль обрабатывающей промышленности мира, отражающая уровень научно—технического прогресса и обороноспособности страны, определяющая развитие других отраслей хозяйства.Современное машиностроение

41. Машиностроение в Российской Федерации

41. Машиностроение в Российской Федерации Машиностроение является одной из ведущих отраслей экономики России, состоящих из большого количества подотраслей и производства.В России в последние годы ситуация в машиностроительном комплексе является кризисной.В России

Вопрос 22 Машиностроение в рамках всемирного хозяйства

Вопрос 22 Машиностроение в рамках всемирного хозяйства Ответ Машиностроение включает в себя целый ряд крупнейших отраслей экономики: авиационную и автомобильную промышленность, приборостроение, радиопромышленность, сельскохозяйственное машиностроение, судостроение,

Известные инженеры 21 века

Современный мир — это продукт человеческих усилий, способности нашего вида предвидеть, проектировать и строить. Инженеры всегда были в авангарде этого процесса, и сегодня, более чем когда-либо в истории, мы живем в мире выдающихся новаторов. Эти цифры дали человечеству бесценные достижения и теперь являются маяками успеха, вдохновляющими умы завтрашнего дня. Давайте посмотрим на некоторые из самых громких имен.

Инженеры всегда были в авангарде этого процесса, и сегодня, более чем когда-либо в истории, мы живем в мире выдающихся новаторов. Эти цифры дали человечеству бесценные достижения и теперь являются маяками успеха, вдохновляющими умы завтрашнего дня. Давайте посмотрим на некоторые из самых громких имен.

Нет никаких сомнений в том, что Илон Маск является одним из величайших умов нашего времени. Маск — американский бизнесмен, провидец и инженер, родившийся в Южной Африке, который участвовал во впечатляющем количестве стартапов. В настоящее время он является основателем, генеральным директором и техническим директором Space Exploration Technologies (SpaceX), компании, которая стремится: в широком смысле – создать функциональную космическую цивилизацию. На данный момент список первых продуктов, на которые компания может претендовать, впечатляет; первая частная компания, которая использовала жидкостное транспортное средство для вывода спутника на орбиту Земли; первая компания, пришвартовавшая корабль к МКС; первая компания, которая приземлилась и повторно использовала ракету; можно ожидать, что их проекты и достижения будут только расти.

Маск также является соучредителем, генеральным директором и архитектором продуктов Tesla, Inc. (ранее Tesla Motors). Как компания, Tesla начинала как производитель электромобилей, стремясь сделать технологию более доступной и популярной среди широкой публики. Маск также является вдохновителем таких предприятий, как SolarCity, Hyperloop (только базовая концепция, после чего исходный код стал открытым), OpenAI, Neuralink и The Boring Company. Все это невероятно амбициозные компании, способные создать фантастическое будущее для человечества.

2. Сатья Наделла Наделла — американский инженер индийского происхождения, яркий пример того, что тяжелая работа окупается. Он получил диплом инженера-электрика в Манипальском технологическом институте в Индии, а затем получил высшее образование в Соединенных Штатах, получив степень магистра. и степень МВА. Наделла присоединился к ИТ-гиганту Силиконовой долины, Microsoft, в 1992 году. Оказавшись там, он был одним из первых, кто предложил концепцию облачных вычислений, технологию, в которую Microsoft вложила много ресурсов. Постепенно он получил признание и был назначен на очень ответственные должности, сначала в качестве вице-президента отдела исследований и разработок, а затем в качестве президента подразделения систем и инструментов. В 2014 году он достиг пика своего успеха, став генеральным директором Microsoft.

Постепенно он получил признание и был назначен на очень ответственные должности, сначала в качестве вице-президента отдела исследований и разработок, а затем в качестве президента подразделения систем и инструментов. В 2014 году он достиг пика своего успеха, став генеральным директором Microsoft.

Эллен Очоа — американский инженер и бывший астронавт. Она училась в Государственном университете Сан-Диего, а затем получила степень магистра наук и докторскую степень на факультете электротехники Стэнфорда. В 1993 году она стала первой латиноамериканкой, отправившейся в космос, служа на борту космического челнока Discovery на STS-56, миссии по проведению экспериментов по сбору данных о влиянии озона. Она также служила на борту STS-9.6 и STS-110 на Международную космическую станцию с полезными грузами на станцию. С 2013 года она также была директором Космического центра Джонсона, став первой латиноамериканкой и второй женщиной-директором Центра. Она также провела множество исследований, часто в НАСА. С 2018 по 2020 год она занимала должность заместителя председателя Национального совета по науке.

Она также провела множество исследований, часто в НАСА. С 2018 по 2020 год она занимала должность заместителя председателя Национального совета по науке.

4.

Джефф Безос Безос — американский предприниматель, инвестор и филантроп, в основном известный как основатель колоссального интернет-магазина Amazon, где он в настоящее время занимает пост председателя и главного исполнительного директора. Он доказал свою компетентность в технологиях с самого раннего возраста и получил степень инженера-электрика в Принстоне. В какой-то момент он работал в банках и хедж-фондах, где его быстро узнали и повысили. Однако настоящий успех пришел к нему в 1993 года, когда он решил открыть книжный интернет-магазин Amazon. Почти 20 лет спустя, после преодоления финансовой нестабильности, в 2013 году Amazon превратилась в крупнейшего в мире интернет-магазина розничной торговли. Благодаря этому многолетнему успеху Безос был назван самым богатым человеком в мире в 2018 году. Безос также владеет газетой Washington Post. , заядлый инвестор и основатель космической компании Blue Origin.

Безос также владеет газетой Washington Post. , заядлый инвестор и основатель космической компании Blue Origin.

5. Линн Конуэй

Линн Конуэй — инженер-электрик, ученый-компьютерщик и изобретатель. После первоначального посещения Массачусетского технологического института, но бросившего учебу из-за неудачной попытки смены пола, она продолжила обучение в Колумбийском университете. IBM, на которую она работала, помогая разработать суперкомпьютер, уволила ее в 1968 после того, как она рассказала о своей попытке еще раз перейти. Конвей пережила множество испытаний как трансгендерная женщина: от увольнения с должности, как уже упоминалось, до отказа в доступе к своим детям, которых у нее было двое до перехода. С тех пор Конвей стал активным трансгендерным активистом. Как ученый-компьютерщик она сделала богатую и успешную карьеру, в том числе произвела революцию в дизайне СБИС, а также изобрела обобщенную динамическую обработку команд, которая сейчас является основным элементом компьютерных процессоров.

Инженер-компьютерщик из Америки индийского происхождения, которого часто считают гением благодаря его новаторским идеям, Сундар в настоящее время является генеральным директором Google Inc. Он стоял за разработкой панели инструментов Google для Internet Explorer и Firefox. Это привело Сундара к разработке и продвижению идеи собственного браузера Google, Chrome, который в конечном итоге стал самым используемым браузером в мире и принес ему большую известность. Сундар работал вице-президентом по разработке продуктов, старшим вице-президентом по Chrome и приложениям, руководил командой Android и даже был повышен до должности руководителя продукта. После корпоративной реструктуризации компании в 2015 году он, наконец, был назначен генеральным директором компании.

7. Джон Крейг Вентер

Американский биолог известен тем, что одним из первых секвенировал геном человека. Ему приписывают создание первой клетки с синтетическим геномом в 2010 году. Основатель Института Дж. Крейга Вентера, его текущая работа сосредоточена на создании синтетических биологических организмов, а также на документировании генетического разнообразия мирового океана. Он был указан в выпусках журнала Time за 2007 и 2008 годы как часть списка 100 самых влиятельных людей мира. Его исследования в области синтетической жизни могут быть использованы для создания бактерий, которые можно спроектировать для выполнения конкретных задач, таких как создание топлива, производство лекарств и решение экологических проблем, таких как глобальное потепление.

Основатель Института Дж. Крейга Вентера, его текущая работа сосредоточена на создании синтетических биологических организмов, а также на документировании генетического разнообразия мирового океана. Он был указан в выпусках журнала Time за 2007 и 2008 годы как часть списка 100 самых влиятельных людей мира. Его исследования в области синтетической жизни могут быть использованы для создания бактерий, которые можно спроектировать для выполнения конкретных задач, таких как создание топлива, производство лекарств и решение экологических проблем, таких как глобальное потепление.

Инженерное образование для XXI века

Нет более важной миссии для инженерной школы, чем подготовка студентов к их карьере. В сегодняшнем быстро развивающемся инженерном ландшафте у нас есть повышенная обязанность преобразовать образовательный опыт бакалавриата от традиционной педантичной учебной программы по конкретным дисциплинам к более широкому фундаментальному опыту для успеха на протяжении всей жизни.

Инженерное дело по самой своей природе требует, чтобы его практикующие продолжали изучать новые вещи еще долгое время после того, как их формальное образование закончилось. Это никогда не было более верным, чем сегодня, когда мы можем наблюдать ускоренный темп инженерных инноваций, продолжающийся десятилетиями. Инженеры должны развиваться, и инженерные школы тоже.

В Инженерном колледже мы беремся за решение этой задачи, расширяя возможности образования наших студентов. В то время как овладение техническими аспектами инженерного дела должно оставаться в основе учебной программы, нам необходимо добавить новые измерения, которые лучше подготовят учащихся к жизни в сегодняшнем и завтрашнем мире.

Мы хотим предоставить высшее образование, которое гарантирует, что наши выпускники смогут стать творцами — художниками, если хотите — в научной и количественной сферах. Им необходимо понимать, как работают технологии, чтобы быть эффективными новаторами. Им также нужны «мягкие» навыки, такие как способность сообщать о своих технических идеях и концепциях, и активизировать широкий круг людей, в том числе тех, кто не имеет технологического образования, и людей из других культур. Объедините эти навыки со способностью учиться на протяжении всей жизни, и наши выпускники смогут реально повлиять на качество жизни будущих поколений.

Объедините эти навыки со способностью учиться на протяжении всей жизни, и наши выпускники смогут реально повлиять на качество жизни будущих поколений.

Первое, что нам нужно сделать, это поразить воображение первокурсников, как только они прибудут в кампус. Традиционные курсы первого года обучения, посвященные математике, естественным наукам, физике и информатике, предназначены для развития фундаментальных технических навыков и необходимы. Они также сложны, и если студенты не увидят, как этот материал соотносится с экстраординарным инновационным потенциалом выбранной ими специальности, мы рискуем сразу же отвернуть их от инженерии. Кроме того, курс первого года обучения, специально посвященный ознакомлению студентов с областями, в которых общество инженерных достижений может помочь первокурсникам увидеть лес, пока они лазают по деревьям.

Мы предлагаем ряд дополнительных возможностей, которые необходимо расширить, чтобы больше учащихся могли ими воспользоваться. Например, программа обучения за границей, которую мы начали в 2001 году в Дрездене, Германия, сразу же стала популярной. Студенты жаждут международного опыта, и программа, которая позволяет второкурсникам-инженерам выполнять свои требования к курсу за границей — и, таким образом, не откладывать окончание учебы, — очень привлекательна. Мы добавили аналогичные программы в других странах, но мы можем сделать еще больше.

Студенты жаждут международного опыта, и программа, которая позволяет второкурсникам-инженерам выполнять свои требования к курсу за границей — и, таким образом, не откладывать окончание учебы, — очень привлекательна. Мы добавили аналогичные программы в других странах, но мы можем сделать еще больше.

Мы также быстро расширяем возможности наших студентов для работы в исследовательских лабораториях факультета. Это стало еще одним популярным занятием для наших студентов, в котором они добились больших успехов. Мы предлагаем большое количество стажировок и совместной работы для наших студентов, и они активно используются.

Колледж расширил возможности общественных работ, создав отделение «Инженеры без границ». Наши студенты EWB изучили проект, целью которого было провести электричество в отдаленную перуанскую деревню. Необходимо больше возможностей на глобальном, национальном и местном уровнях.

Но мы также можем сделать больше, чтобы расширить кругозор наших студентов прямо здесь, в кампусе.

Добавить комментарий