Классификация грунтов по группам в строительстве таблица: Классификация грунтов по группам в строительстве: таблица

Классификация грунтов – Таблицы по ГОСТ, свойства

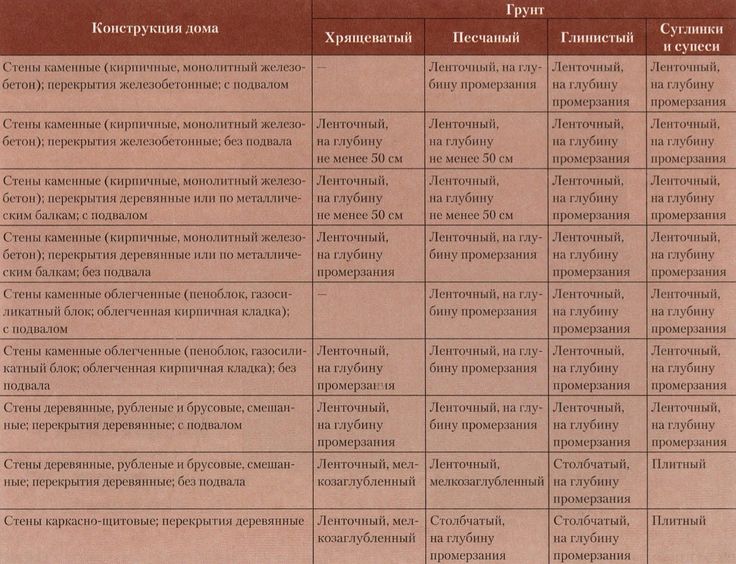

Перед строительством фундамента (неважно, что вы планируете построить: одно-, двух- или трехэтажный частный дом), обязательно нужно определить типы грунта, его характеристики, а также произвести расчеты на возможные нагрузки, которое сможет выдержать основание. Лучше, если вы закажете инженерно-геологические услуги, но, если не позволяют условия или финансовая возможность, то хотя бы изучите грунт самостоятельно и проведите минимальные расчеты.

В этой статье мы разберем, что такое грунт, какие его разновидности определяют строительные нормы, и какие типы грунта подпадают под разряд «не повезло».

Состав и строение грунта

Прежде чем разбирать разновидности грунтов нужно понимать, что такое грунт, основной его состав, чтобы лучше в дальнейшем понять его структуру и свойства. В разъяснении нам поможет замечательное пособие С. А. Пьянкова «Механика грунтов», а также ГОСТ.

Разновидности грунта согласно ГОСТ 25100-2011

Все грунты можно классифицировать по гранулометрическому составу на:

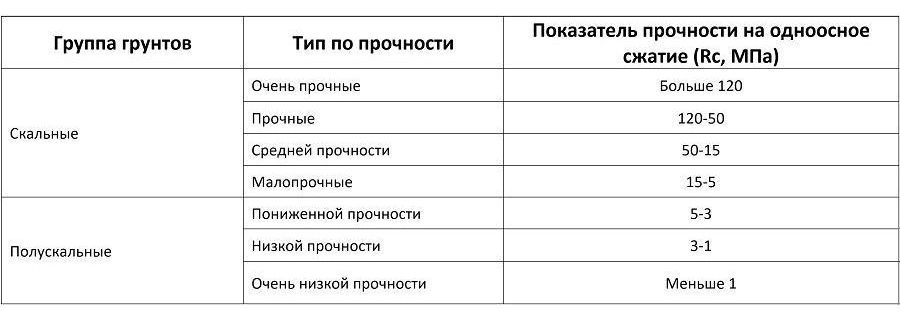

- Скальные

- Дисперсные

- Мерзлые, мы их не будем рассматривать в рамках этой статьи.

Упростим сложную и подробную классификацию, приведенную выше:

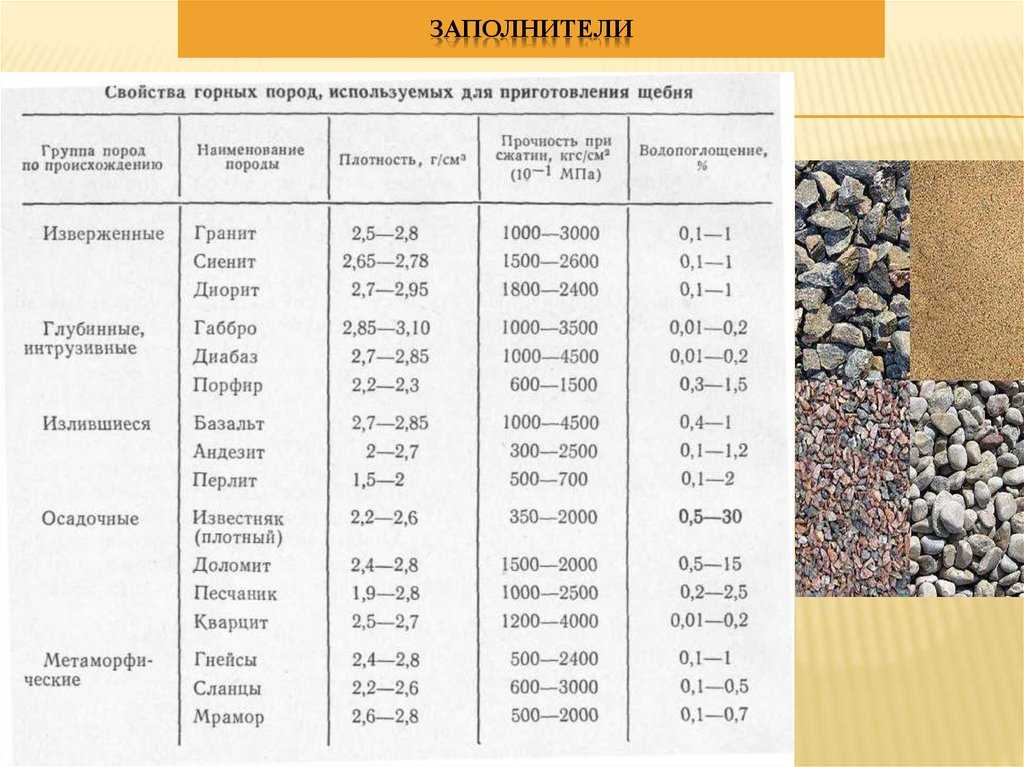

- Самые прочные и способные нести высокую нагрузку – скальные (известняки – но не все, и только не при высоком уровне вод, а также гранит, сланцы), они не часто встречаются, более распространены дисперсные. Скальные грунты не вспучиваются, не проседают.

- Дисперсные грунты. Нас интересуют следующие типы грунтов: крупнообломочные (например, валуны, дресва, галька), глина, суглинки, супесь, песок, ил, песок, торф, пылеватый песок, лёссовые грунты.

По классификации гранулометрического состава, приведенной ниже в таблице несложно определить размерность частиц.

Если вы по какой-то причине не можете отнести в лабораторию пробы грунта (например, нет в вашем городе лаборатории), то без лаборатории, так сказать «в полевых условиях», грунт можно диагностировать по описанию в следующей таблице:

Еще один популярный способ определения в полевых условиях типа грунта – во влажном состоянии, будем “катать колбаски”. Разумеется, щебень или торф вы и так определите визуально, такой способ подходит для глиносодержащих видов грунта. Смачиваете образец грунта водой и пытаетесь скатать жгутик ладонями. По признакам определяете тип.

Разумеется, щебень или торф вы и так определите визуально, такой способ подходит для глиносодержащих видов грунта. Смачиваете образец грунта водой и пытаетесь скатать жгутик ладонями. По признакам определяете тип.

Для того, чтобы у вас было представление о том, как выглядят суглинок, супесь, глинистая почва, песчаная почва приведем следующее изображение:

Есть некоторые способы, по которым можно определить типы грунта, гранулометрический их состав, а также некоторые их характеристики, вроде плотности, влажности, но для этого вам придется проводить опыты (которые, к слову, мы бы не советовали вам проводить самостоятельно, проще обратиться в лабораторию, и заниматься тем, что у вас отлично получается, предоставив лабораторные опыты специалистам, которые смогут замерить физ.свойства грунтов, их состав наиболее точно, без больших погрешностей).

Проблемные, сложные грунты

Если вы несчастливый обладатель подобных грунтов на участке, будьте внимательны и бдительны, много раз подумайте, прежде чем строить, а лучше проконсультируйтесь со специалистом и обязательно сделайте анализ грунта на участке, если еще не сделали.

Далее рассмотрим, как выглядят определенные разновидности грунта, и разберем их основные характеристики. Не будем рассказывать о валунах, гальке, щебне, вы сможете отличить такой тип грунта, видели неоднократно.

Расскажем о других типах, которые зачастую бывают проблемными, теряя свою прочность под внешним воздействием, например, напитываясь водой, или соединяясь с другими грунтами и их примесями.

Такие грунты — структурно-неустойчивые грунты, то есть изменяющие свою структуру под внешними влияниями, просадочные грунты.

- Мерзлые и вечномерзлые

- Карстующиеся грунты

- Лессовые грунты

- Органоминеральные и органические грунты

- Набухающие

- Слабые водонасыщенные глинистые

- Насыпные

- Засоленные

Мерзлые и вечномерзлые

Мерзлые грунты имеют температуру ниже нуля, в том или ином виде содержат в составе частицы льда. После нахождения в мерзлом состоянии от 3 лет и больше такие грунты уже приобретают свойства вечномерзлых грунтов.

В замерзшем состоянии мерзлые и вечномерзлые грунты очень прочные, не подвержены деформациям, так как связующие их криогенные структуры повышают первоначальную прочность.

В процессе таяния полностью меняется структура и физико-механические свойства, происходят серьезные деформации. Некоторые грунты даже становятся жидкими после оттаивания.

Основная особенность всего класса мерзлых грунтов — просадочность при таянии, когда происходит масштабное уменьшение объема грунта. Вечномерзлые грунты — достаточно проблемный тип грунта для проектирования и строительства.

Какой фундамент выбрать? Это можно определить только после определения всех необходимых расчетных деформационо-прочностных характеристик в процессе лабораторных испытаний.

- Первый вариант — сохранить структуру криогенных связей — мерзлое состояние как во время строительства, так и при дальнейшей эксплуатации. Сохранение вечной мерзлоты грунта сохраняется путем организации холодных первых этажей, проветриваемых холодных подполий с вентилируемыми продухами.

В этом случае определяем мин.глубину заложения фундамента по СНиП 2.02.04-88:

В этом случае определяем мин.глубину заложения фундамента по СНиП 2.02.04-88:

- Второй вариант — подготовка сооружения к неравномерной осадке. Можно заменить неустойчивый грунт на непосадочный песок или крупнообломочный грунт. Можно также опирать фундамент на более прочный слой, тогда можно использовать вечномерзлые грунты в оттаявшем состоянии или состоянии таяния. Это возможно лишь при условии наличия в массиве грунта прочных малодеформирующихся в процессе оттаивания грунтов.

Заглубление фундамента в этом случае осуществляется на основании расчетной глубины сезонного промерзания грунта df и уровню подземных вод, которые образуются в процессе оттаивания.

Необходимо застраивать площади на вечномерзлой земле только по одному из вариантов, а не так, что сосед выбирает холодный первый этаж, а вы — сваи.

Стоить отметить, что широко используемые в северном строительстве сваи тоже подвержены негативному воздействию: напорному давлению вод при промерзании грунта; хим. агрессивности воды оттаявшего слоя; появлению трещин из-за температурных деформаций.

агрессивности воды оттаявшего слоя; появлению трещин из-за температурных деформаций.

Известняки

Известняки, как и другие грунты из группы скальных осадочных карбонатных пород, в сухом виде — прочные, а при намокании грунтовыми водами ее теряют.

Есть известняки изначально с низкой плотностью и широкой «пористостью» – ракушечники, есть и другая намного более плотная разновидность с низкой пористостью. Прочность у первых в сотни раз ниже, чем у вторых.

Одна из разновидностей известнякового грунта – мергель, который представляет собой микс из известняка и глины.

Основание из известняка (кстати, это же касается и доломита, мела) – довольно опасно для сооружения фундамента, хотя казалось бы скальный грунт. Там, где пласт известняка легко доступен воде, может со временем сформироваться большущая воронка, так как известняки подвержены размытию. Известняки относятся к карстующимся породам (также как гипс, доломит) – горные породы, способные растворяться при размывании поверхностными и подземными водами. В итоге может произойти карстовый провал:

В итоге может произойти карстовый провал:

В случае залегания пласта известняка на участке необходимо определить его пористость и продумать отвод поверхностных вод. В таком неблагоприятном случае многие прибегают к использованию свайного фундамента. Советуем не импровизировать, лучшим вариантом для вас будет консультация с хорошим специалистом геологом, инженерные изыскания в данном случае обязательны.

Лёссовые грунты, лёссы, лессовые суглинки

Нельзя сказать с точностью, каким образом появились такие грунты, ученые до сих пор об этом спорят. Лёссовые породы относятся к структурно-неустойчивым грунтам (но не все из них просадочные).

Такой тип очень распространен на протяжении больших территорий в России, Украине, Европе, причем лёссом занято более 80 % территории Украины. Залегание такого типа грунта обычно располагается сразу под почвенным покровом, в верхних слоях.

Лессовые грунты обычно светло-желтого или светло-коричневого цвета (его еще называют палевый цвет), или же даже буро-желтого.

Лессовые грунты содержат больше воздуха, чем твердых частиц, содержат множество макропор, пористость до 60%. Больше 60 процентов частиц – мелкие пылеватые, также содержится глина и в меньшей степени песок.

На изображениях ниже можно рассмотреть характерное для лёссовых пород наличие вертикальных “бороздок”, прожилок или канальцев. Такие макропоры в виде трубочек доходят в диаметре до 3 мм.

Различают типичные лёссы и лессовые суглинки. Лёссовые суглинки содержат больше глины, чем типичные лёссы, им присущ более темный цвет, иногда красновато-бурый. Лёссовые суглинки менее пористые и, следовательно, более плотные, менее просадочные.

В обычном состоянии лессовые отложения весьма прочные, способны выдерживать большие нагрузки, но при увлажнении прочность теряется, возникают дополнительные просадочные деформации от нагрузки – как внешней, так и от собственного веса.

Чтобы определить степень просадки лёсса, его в лабораторных условиях уплотняют под давлением, а затем подвергают замачиванию.

Органоминеральные и органические грунты — торфы, заторфованные, сапропели

Торфяники распространены в Подмосковье, на востоке и северо-востоке. Они относятся к слабым грунтам, с присущей низкой прочностью.

Заторфованный грунт отличается от торфа процентным соотношением содержанием органического вещества – содержание больше 50% органики говорит о торфе, а содержание от 10 до 50% орган.остатков говорит о том, что перед нами заторфованный грунт, на основе песчаного грунта или глинистого.

Какие характеристики присущи торфам и заторфованным грунтам?

- Высокая водонасыщенность

- Сильная сжимаемость

- Осадочность, медленно протекающая

- Изменяемость характеристик под нагрузками

- Подземные воды представляют собой весьма агрессивную среду по отношению к строительным конструкциям.

Помимо градации по количественному содержанию торфа органоминеральные и органические грунты делятся на:

- Открытые, находящиеся близ поверхности;

- Погребенные, располагающиеся в виде слоев или линз в глубине толщи;

- Искусственно погребенные

Также важно значение степени разложения торфяных грунтов – степень разложения слагаемых его растительных остатков – гумуса.

Очень важно оценить и характер залегания торфосодержащих пород:

Напластование, имеющее в составе торф и заторфованные грунты — одно из наихудших оснований, так как приводит к дальнейшим деформациям и просадкам.

Сапропель – илосодержащая и одновременно торфосодержащая порода, с процентным содержанием органических веществ больше 10%. Коэффициент пористости сапропеля – в районе е> 3, характерна текучепластичная или текучая консистенция.

Нельзя возводить фундамент с непосредственным опиранием его на сильнозаторфованные грунты, торфы, сапропели и ил.

Мероприятия по укреплению неустойчивых органических и органикоминеральных грунтов описаны в СП 22.13330.2011 разделе 6.4 “Органоминеральные и органические грунты”.

В числе мероприятий замена нейстойчивого грунта средне- или крупнозернистым песком, гравием (что может быть очень дорого, например, в виду высокой мощности слоя торфа), а также можно прибегнуть к строительству свайного фундамента с опиранием свай на слой грунта с высокими прочностными характеристиками.

Нельзя забывать, что в органических грунтах очень агрессивная среда для бетона и металла, поэтому нежелательно использовать стальные сваи, нужно позаботиться об изоляции свай для продлевания срока использования строения.

Набухающие

К таким грунтам можно отнести некоторые разновидности глиносодержащих грунтов. Набухающие грунты имеют свойство увеличиваться в объемах при контакте с водой, им также свойственна усадка при высыхании. Показатель влажности на пределе текучести, а также число пластичности у таких грунтов весьма высокие, природная влажность < влажности на границе раскатывания. Пески и супеси не подвержены набуханию практически, зато суглинки и глины подвержены этому свойству пропорционально содержанию в них частиц глины.

Опасность таких грунтов заключается в том, что любое изменение уровня грунтовых вод спровоцирует набухание, и последующую просадку грунта в связи с уменьшением объема грунта после подсыхания.

Степень возможного набухания определяется в процессе лабораторных компрессионных испытаний.

Подробнее про набухающие грунты, про расчетные характеристики, про деформации основания в следствии усадки и набухания — прочитайте в разделе 6.2 “Набухающие грунты” в СП 22.13330.2011. Там же приведена формула по расчету подъема основания в результате набухания.

Какие меры принимают для предотвращения усадок грунта под фундаментом?

- хороший дренаж и водоотведение;

- предварительное замачивание;

- устройство песчаных подушек;

- замена набухающего грунта полностью или частично;

- прорезка набухающего грунта, опирание фундамента на более надежный слой грунта (если слой набухающего грунта не больше 12 м).

Слабые водонасыщенные глинистые

Эта группа представлена илом, сапропелем, а также глинистыми грунтами в текучем или текучепластичном состоянии . Характерными свойствами такого типа сложных грунтов являются:

- большая водонасыщенность: влажность от 0,8, больше 80% заполненных водой пор;

- значение угла внутреннего трения 3°-14°, сцепления 0-0,02 МПа

- частая большая мощность водонасыщенного слоя – до 20 м;

- высокая сжимаемость грунта и малая прочность;

- расчетные осадки сооружений разнятся иногда значительно с реальными, фактическими посадками.

- неравномерная и очень большая осадка фундамента, построенного на водонасыщенном грунте.

Сапропель мы описывали и показывали чуть выше, приведем только его физические свойства:

Ил – органоминеральный грунт, с содержанием >3 % органики и >30% мелких частиц менее 0,01мм, с текучей консистенцией IL> 1, коэффициентом пористости е ≥ 0,9.

Какие варианты фундаментов используют в строительстве?

- свайные фундаменты из железобетонных свай,

- песчаные подушки,

- дрены (песчаные сваи),

- известковые сваи,

- дренажные прорези

Стоит отметить, что имеет место быть процесс кольматации песка (естественное попадание мелких частиц, особенно глинистых и пылеватых в поры и трещины оснований) при устройстве песчаных подушек, свай, что со временем снижает устойчивость и прочность фундаментов.

Насыпные

Насыпные грунты относятся к так называемым техногенным грунтам, их особенностью является то, что они имеют нарушенную структуру.

К их основным характеристикам относятся:

- неравномерная сжимаемость, и как следствие дальнейшие деформации, особенно в связи с вибрационными нагрузками, замачиванием;

- постепенное самоуплотнение

Насыпные грунты могут самоуплотняться, продолжительность этого процесса различна, в зависимости от разновидности насыпи. Примерный срок самоуплотнения приведен в СП:

| удельный вес, кН/м3 | уд. вес частиц грунта, кН/м3 | модуль деформации, Мпа | угол внутренннего трения | сцепление, кПа | |

| слежавщиеся возрастом более 100 лет | 16,5 | 26,5 | от 8 до 12 | 18-20 | 4-8 |

| планомерно возведенные насыпи из песчаных грунтов | 16,5 | 26,5 | от 10 до 15 | 22 | 1 |

| непланомерно возведенные, неслежавщиеся насыпи | 16 | 26,5 | от 6 до 8 | 17-18 | 0-2 |

Уровень прочности насыпных грунтов повышается с помощью их уплотнения различными способами:

- трамбовкой, укаткой, гидровиброуплотнение

- устройство грунтовых подушек

- прорезка свайным фундаментом

- химическим способом, например, силикатизацией

Засоленные

Засоленные грунты в России распространены примерно на 10 процентах всей территории, преимущественно в Крыму, на Кавказе, а также Западно-Сибирской низменности.

Цитата из СП 22.13330.2011: “Степень засоленности грунта Dsal, % – отношение массы водорастворимых со лей в грунте к массе абсолютно сухого грунта.”

Засоленные грунты при фильтрации воды подвергаются выщелачиванию. Вода растворяет соли, способствуя увеличению пористости. Основания грунтов в конечном итоге подвержены суффозионной осадке. При увлажнении засоленных грунтов изменяются их физико-механические свойства: плотность, прочность, деформируемость и водопроницаемость. К тому же еще одна опасность засоленных грунтов — агрессивность воды с растворенными в ней солями к стройматериалам, бетону.

Засоленные грунты в замоченном состоянии могут быть набухающими или просадочными. Все расчеты по засоленным грунтам доверьте специалистам.

Каким бы сложным грунт ни был на вашем участке, современные технологии строительства могут обеспечить вам прочную постройку на любом основании. Но только при условии полноценного инженерно-геологического обследования, проведения всех необходимых расчетов на основании этого исследования. Обладая знанием о всех возможных нагрузках на основание и будущее сооружение, можно сделать экономически целесообразный выбор подходящего по всем параметрам фундамента, который не даст трещины и деформации.

Обладая знанием о всех возможных нагрузках на основание и будущее сооружение, можно сделать экономически целесообразный выбор подходящего по всем параметрам фундамента, который не даст трещины и деформации.

Если вы уже знаете, какой грунт у вас на участке, мы предлагаем вам воспользоваться калькулятором фундамента для расчета количества материалов и допустимых параметров конструкции.

Грунты, их строительные свойства, классификация по трудности разработки

Земляные работы

Грунт представляет собой естественную среду, в которой размещается подземная часть зданий и сооружений.

Грунтами в строительстве называют породы, залегающие в верхних слоях земной коры и представляющие собой главным образом рыхлые и скальные породы.

Виды грунтов: песок, супесь, суглинок, глина, лессовый грунт, торф, гравий, растительный грунт, различные скальные и уплотненные грунты.

При выборе методов производства земляных работ необходимо учитывать следующие основные характеристики грунтов: плотность, влажность, липкость, разрыхленность, сцепление, угол естественного откоса, сложность (трудоемкость) разработки.

В зависимости от этих характеристик грунты в строительстве рассматривают с точки зрения:

– пригодности в качестве оснований различных зданий и сооружений и размера допускаемой на них нагрузки;

– возможности их использования в качестве постоянных сооружений, т. е. как материала для устройства насыпей и выемок;

– целесообразности или возможности применения того или иного метода разработки грунтов.

Песчаные грунты – сыпучие в сухом состоянии, не обладают свойством пластичности. Они водопроницаемы, при определенной скорости течения воды размываются, с изменением влажности меняется и объем песка. Наибольший объем имеет песок во влажном состоянии (все пространство между частицами заполнено водой), наименьший объем имеет песок насыщенный водой (более тяжелый песок осел на дно, вода выдавила из пор воздух и сама поднялась в верхние слои), промежуточное положение занимает песок в сухом состоянии (свободное пространство между частицами заполнено воздухом).

Глинистые грунты – связные и обладающие свойством пластичности. Глины сильно впитывают воду и при этом сильно разбухают. При замерзании вода увеличивается в объеме до 9%, благодаря чему глинистые грунты сильно пучатся, при высыхании грунты, наоборот, с трудом отдают влагу, уменьшаются в объеме и трескаются. Во влажном состоянии глина пластична и почти водонепроницаема, с увеличением влажности сцепление частиц глины уменьшается, и глина легко размывается проточной водой.

Суглинок имеет свойства глины, супесь – песка, но в значительно меньшей степени.

В глинистых грунтах особо выделены лессовидные грунты. В сухом состоянии лесс обладает значительными прочностью и твердостью, но при соприкосновении с водой легко ее впитывает, при этом расплывается, сильно уменьшается в объеме, резко теряет несущую способность, становится просадочным.

Гранулометрический состав грунта.

В зависимости от среднего размера частиц, мм, составляющих грунт, их подразделяют на:

– глинистые -< 0,005;

– пылеватые-0,005…0,05;

– пески-0,03…3;

– гравий-3…40;

– галька, щебень- 40… 200;

– камни, валуны -> 200

Пески, в свою очередь, подразделяют на:

– мелкий – более 50% объема составляют частицы размером 0,1…0,25 мм;

– средний – то же, частицы 0,25 …0,5;

– крупный – 0,5…3 мм.

Важным компонентом большинства грунтов является наличие в них глинистых частиц. Грунты, в зависимости от содержания в их объеме глинистых частиц подразделяются:

– пески – < 3%;

– супеси -3…10%;

– суглинки – 10…30%;

– песчаные глины – 30. ..60%;

..60%;

– тяжелые глины – > 60%.

Влажность грунта характеризуют степенью насыщения грунта водой и определяют отношением массы воды в грунте к массе твердых частиц грунта. В зависимости от влажности, грунты подразделяют на:

– маловлажные (до 5%),

– влажные (до 30%),

– насыщенные водой (> 30%).

Воду, находящуюся в порах влажных и насыщенных водой грунтов, называют грунтовой.

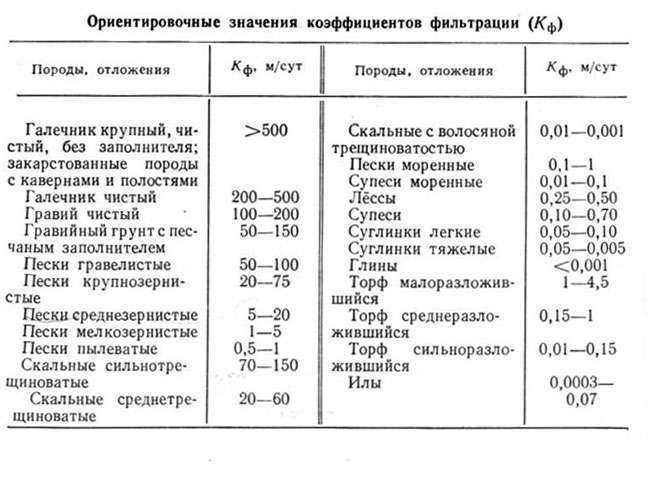

Коэффициент фильтрации грунта. Скорость движения грунтовых вод зависит от пористости грунта; она различна для разных грунтов и пород и поэтому характеризует водопроницаемость этих грунтов. Скорость движения грунтовой воды, (м/сут) называют коэффициентом фильтрации грунта. Чем меньше размер частиц грунта, тем меньше и поры между этими частицами, а значит и скорость фильтрации воды между ними и наоборот.

Коэффициенты фильтрации для различных грунтов, м/сут:

– глина – 0;

– суглинок – < 0,05;

– мелкозернистый песок – 1. ..5; гравий – 50… 150.

..5; гравий – 50… 150.

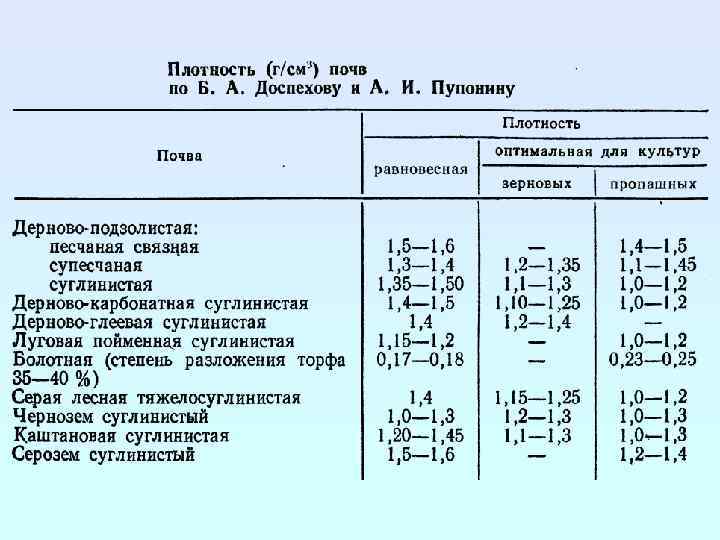

Плотность грунта — это масса 1 м3 грунта в естественном состоянии, т. е. в плотном теле. От плотности и силы сцепления частиц грунта между собой зависит производительность строительных машин. Плотность различных видов грунта изменяется в значительных пределах. Так, плотность илистых грунтов в среднем составляет 0,6 т/м3, песчаных грунтов – 1,6… 1,7 т/м3, скальных грунтов – 2,6…3,3 т/м3.

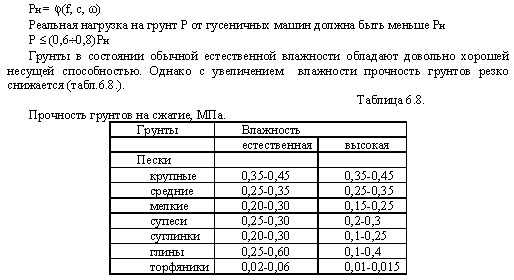

Сцепление грунта характеризуют начальным сопротивлением сдвигу, оно зависит от вида грунта и его влажности. Так, сила сцепления для песчаных грунтов составляет 0,03…0,05 МПа, для глинистых -0,05…0,3 МПа.

Разрыхляемость. При разработке грунт разрыхляется и его объем по сравнению с первоначальным увеличивается. По этой причине различают объем грунта в естественном и разрыхленном состоянии. Увеличение объема грунта при разрыхлении сильно отличается для различных грунтов и называется первоначальным разрыхлением. Со временем этот разрыхленный грунт под воздействием нагрузки от вышележащих слоев, под влиянием атмосферных осадков или механического воздействия постепенно уплотняется. Однако грунт не занимает того объема, который он занимал до разработки. Степень разрыхления грунта после его осадки и уплотнения называют остаточным разрыхлением. Величины первоначального и остаточного разрыхления выражают в % по отношению к объему грунта в плотном состоянии. Коэффициенты, учитывающие эти приращения объема грунта, называют коэффициентами первоначального и остаточного разрыхления

Со временем этот разрыхленный грунт под воздействием нагрузки от вышележащих слоев, под влиянием атмосферных осадков или механического воздействия постепенно уплотняется. Однако грунт не занимает того объема, который он занимал до разработки. Степень разрыхления грунта после его осадки и уплотнения называют остаточным разрыхлением. Величины первоначального и остаточного разрыхления выражают в % по отношению к объему грунта в плотном состоянии. Коэффициенты, учитывающие эти приращения объема грунта, называют коэффициентами первоначального и остаточного разрыхления

Для ускорения уплотнения грунтов, отсыпанных в насыпь, применяют искусственное уплотнение катками, трамбованием, вибрацией, а для песчаных грунтов удобнее активный пролив водой.

Липкость – способность грунта при определенной его влажности прилипать к поверхности различных предметов. Большая прилипаемость грунта усложняет выгрузку грунта из ковша механизма или кузова, условия работы транспорта и др. Липкость определяют усилием, необходимым для отрыва прилипшего предмета от грунта (для глин липкость достигает 0,05 МПа).

Липкость определяют усилием, необходимым для отрыва прилипшего предмета от грунта (для глин липкость достигает 0,05 МПа).

Классификация грунтов по трудности их разработки (удельное сопротивление резанию). Классификация приводится в ЕНиР 2-1-1 «Земляные работы». Она учитывает свойства различных грунтов и конструктивные особенности землеройных и землеройно-транспортных машин, которые применяют для разработки грунтов. Для одноковшовых экскаваторов грунты подразделяют на 6 групп, для многоковшовых экскаваторов и скреперов – на 2 группы, для бульдозеров и грейдеров – на 3 группы.

Для разработки грунта вручную принято 7 групп, а именно: песок, супесок, суглинок, глина, лесс – группы 1…4; крупнообломочные грунты – группа 5; скальные грунты – группы 6 и 7.

Грунты 1…4 групп легко разрабатываются ручным и механизированным способами, последующие группы – грунты требуют предварительного рыхления, в том числе и взрывным способом.

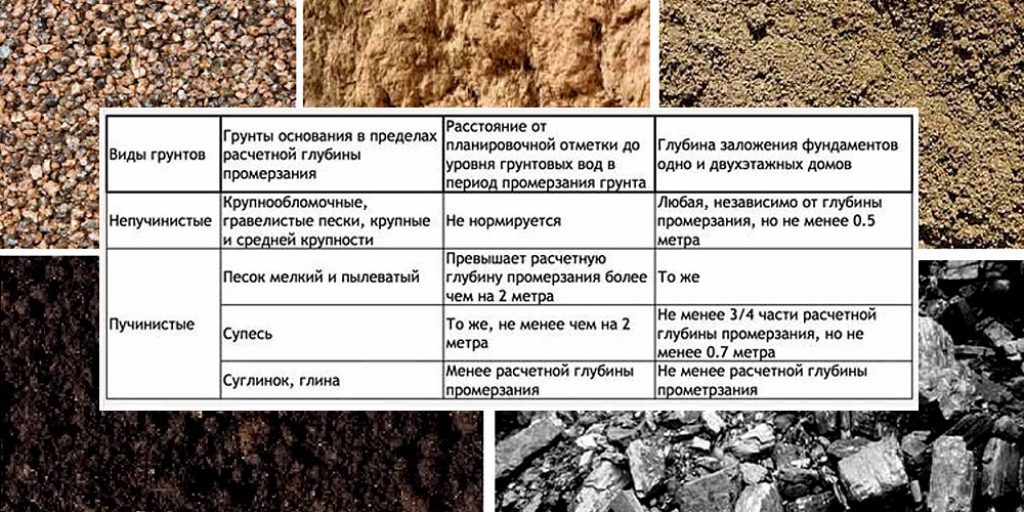

Крутизна откосов. По условиям техники безопасности рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без их крепления допускается только в грунтах естественной влажности на глубину, не превышающую следующих значений:

По условиям техники безопасности рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без их крепления допускается только в грунтах естественной влажности на глубину, не превышающую следующих значений:

– в насыпных, песчаных и гравелистых грунтах – 1 м;

– в супесях – 1,25 м;

– в суглинках и глинах – 1,5 м;

– в особо плотных нескальных грунтах – 2,0 м.

Допускается рытье траншей глубиной до 3 м без креплений в особо плотных нескальных породах при условии, что они будут разрабатываться с помощью механизмов и без спуска рабочих в эти траншеи.

При глубине больше указанной котлованы и траншеи разрабатывают с откосами или с креплением стенок

Допустимая крутизна откосов в грунтах естественной влажности из условий безопасного производства работ зависит от глубины разрабатываемой выемки или высоты насыпи и принимается по таблице

Допустимая крутизна откосов

|

Грунты |

Крутизна откосов при глубине выемки, м |

||

|

|

до 1,5 |

от 1,5 до 3 |

от 3 до 5 |

|

Насыпной, естественной влажности |

1: 0,25 |

1:1 |

1: 1,25 |

|

Песчаный и гравелистый влажный |

1:0,5 |

1:1 |

1:1 |

|

Супесь |

1:0,25 |

1: 0,67 |

1: 0,85 |

|

Суглинок |

1:0 |

1:0,5 |

1:0,75 |

|

Глина |

1:0 |

1: 0,25 |

1:0,5 |

|

Лессовый грунт сухой |

1:0 |

1:0,5 |

1:0,5 |

Крутизна откоса зависит от угла естественного откоса, при котором грунт находится в состоянии предельного равновесия, определяющими факторами которого являются угол внутреннего трения грунта, силы внутреннего сцепления и давление вышележащих слоев грунта

Система классификации почв AASHTO – Диаграмма AASHTO

Помимо классификации почв по другим критериям, Система классификации почв AASHTO классифицирует почвы на семь основных групп, названных от A-1 до A-7, на основе их относительного ожидаемого качества для дорожных насыпей , основания , основания и основания . Некоторые из групп, в свою очередь, делятся на подгруппы, например, A-1-a и A-1-b . Кроме того, Group Index может быть рассчитан для количественной оценки ожидаемых характеристик почвы в группе. Чтобы определить классификацию почвы в системе AASHTO, сначала определяют относительные пропорции гравия, крупнозернистого песка, мелкозернистого песка и алевритовой глины.

Некоторые из групп, в свою очередь, делятся на подгруппы, например, A-1-a и A-1-b . Кроме того, Group Index может быть рассчитан для количественной оценки ожидаемых характеристик почвы в группе. Чтобы определить классификацию почвы в системе AASHTO, сначала определяют относительные пропорции гравия, крупнозернистого песка, мелкозернистого песка и алевритовой глины.

| Общая классификация | Гранулированные материалы (35 % или менее проходят через сито 0,075 мм) | Алевритово-глинистые материалы (>35% проходят через сито 0,075 мм) | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Групповая классификация | А-1 | А-3 | А-2 | А-4 | А-5 | А-6 | А-7 | ||||

| А-1-а | А-1-б | А-2-4 | А-2-5 | А-2-6 | А-2-7 | А-7-5 А-7-6 | |||||

| Ситовой анализ, % прохождения | |||||||||||

| 2,00 мм (№ 10) | 50 макс. | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

| 0,425 (№ 40) | 30 макс. | 50 макс. | 51 мин | … | … | … | … | … | … | … | … |

| 0,075 (№ 200) | 15 макс. | 25 макс. | 10 макс. | 35 макс. | 35 макс. | 35 макс. | 35 макс. | 36 мин | 36 мин | 36 мин | 36 мин |

| Характеристики проходной фракции 0,425 мм (№40) | |||||||||||

| Предел жидкости | … | … | 40 макс. | 41 мин | 40 макс. | 41 мин | 40 макс. | 41 мин | 40 макс. | 41 мин | |

| Индекс пластичности | 6 макс. | Н.П. | 10 макс. | 10 макс. | 11 мин | 11 мин | 10 макс. | 10 макс. | 11 мин | 11 мин | |

| Обычные типы важных составляющих материалов | обломки камня, гравий и песок | мелкий песок | илистый или глинистый гравий и песок | илистые почвы | глинистые почвы | ||||||

| Общая оценка грунтового основания | от отличного до хорошего | от хорошего до бедного | |||||||||

Примечание: Индекс пластичности подгруппы A-7-5 равен или меньше LL – 30. Индекс пластичности подгруппы A-7-6 больше LL – 30

Предел жидкости AASHTO против индекса пластичностиВ системе классификации почв AASHTO:

- гравий – материал размером менее 75 мм (3 дюйма), но удерживаемый на сите № 10;

- крупнозернистый песок представляет собой материал , проходящий через сито № 10, но удерживаемый на сите № 40; а мелкий песок представляет собой материал, проходящий через сито № 40, но удерживаемый на сите № 200.

- Материал, проходящий через сито № 200, представляет собой алеврит-глину и классифицируется на основе пределов Аттерберга.

- Следует отметить, что деление между гравием и песком производится в меньшем размере (сито № 10) в Системе классификации почв AASHTO, чем в унифицированной системе (сито № 4).

Во-вторых , если присутствуют мелкие частицы, определяются пределы Аттерберга и рассчитывается индекс пластичности. Почва является гранулированным материалом, если менее 35% массы почвы проходит через сито № 200 (№ 200). Гранулированные материалы классифицируются по группам с А-1 по А-3 . Грунты, проходящие через сито № 200 более 35 %, относятся к пылевато-глинистым и относятся к группе 9.от 0003 А-4 до А-7 . Имея пропорции компонентов и данные о пластичности, вводят одну из двух альтернативных таблиц классификации AASHTO и проверяют слева направо, пока не будет найдена классификация, для которой почва соответствует критериям. Следует отметить, что в этой схеме группа А-3 проверяется перед А-2 . Почвы, классифицируемые как A-1 , обычно представляют собой смеси гравия, крупнозернистого и мелкозернистого песка с хорошим составом. Почвы в подгруппе

Следует отметить, что в этой схеме группа А-3 проверяется перед А-2 . Почвы, классифицируемые как A-1 , обычно представляют собой смеси гравия, крупнозернистого и мелкозернистого песка с хорошим составом. Почвы в подгруппе

Почвы в группе A-3 обычно представляют собой мелкий песок, который может содержать небольшое количество непластичного ила. Группа A-2 содержит широкий спектр «пограничных» гранулированных материалов, которые не соответствуют критериям групп A-1 или A-3 . Почвы группы A-4 представляют собой илистые грунты, тогда как почвы группы A-5 представляют собой высокопластичный упругий ил. Почвы группы A-6 обычно представляют собой бедные глины, а глины группы A-7 обычно представляют собой высокопластичные глины. Внутри групп, содержащих мелочь, можно рассчитать групповой индекс для дальнейшей оценки относительного качества и вспомогательной ценности материала как основания. Групповой индекс рассчитывается по следующей эмпирической формуле:

Внутри групп, содержащих мелочь, можно рассчитать групповой индекс для дальнейшей оценки относительного качества и вспомогательной ценности материала как основания. Групповой индекс рассчитывается по следующей эмпирической формуле:

Групповой индекс F 35 – ( )0,2 0,005 LL 40 – ( ) + [ ] + 0,01 F 15 – ( )PI 10 – ( )

AASHTO Классификация почвенного видео Учебник

Классификация грунтов — Портал гражданского строительства

Классификация грунтов — это распределение грунтов по разным группам таким образом, что грунты в определенной группе ведут себя сходным образом при заданном наборе физических условий. Любая система классификации грунтов должна предоставлять нам информацию о вероятное инженерное поведение грунта. Наиболее часто используемые свойства для классификации грунтов:

i) Гранулометрический состав

ii) Пластичность грунта

Система инженерной классификации почв

i) Единая система классификации почв (USCS)

ii) Американская ассоциация государственных служащих автомобильных дорог и транспорта (AASHTO)

iii) Индийская стандартная система классификации почв (ISSCS)

Единая классификация почв System(USCS)

Первоначально эта система была разработана А. Касагранде. Согласно USCS крупнозернистые почвы классифицируются на основе их гранулометрического состава, а мелкозернистые почвы – на основе их характеристик пластичности.

Касагранде. Согласно USCS крупнозернистые почвы классифицируются на основе их гранулометрического состава, а мелкозернистые почвы – на основе их характеристик пластичности.

| Тип почвы | Префикс | Подгруппа | Суффикс |

| Гравий | Г | Хорошо отсортированный | Вт |

| Песок | С | Плохая оценка | Р |

| Ил | М | Илистый | М |

| Глина | С | Клэйи | С |

| Органический | О | <50% | л |

| Торф | Пт | <50% | Х |

Таблица 1: Префикс и суффикс USCS

Крупнозернистые грунты – это грунты, у которых 50% и более остается на сите 0,075 мм. Они далее подразделяются на гравий и песок. Крупнозернистые почвы обозначаются как гравий (G), если 50% или более их задерживается на сите 4,75 мм, в противном случае они обозначаются как песок (S).

Крупнозернистые почвы обозначаются как гравий (G), если 50% или более их задерживается на сите 4,75 мм, в противном случае они обозначаются как песок (S).

Мелкозернистые почвы, содержащие более 50% материала, проходящего через сито 0,075 мм. Они подразделяются на ил (М) и глину (С) на основе их предела текучести и индекса пластичности.

Высокоорганические почвы, волокнистые по своей природе, обычно торфяные и болотные почвы, обладающие высокой сжимаемостью, не подразделяются.

Система классификации почв AASHTO

Согласно системе AASHTO почвы подразделяются на восемь групп: от A-1 до A-7 с дополнительной группой A-8 для торфа. Эта система включает несколько подгрупп. Почвы внутри каждой группы оцениваются по групповому показателю.

GI=0,2a + 0,005ac + 0,01bd

Где, a = часть процента, прошедшая через сито 75 мкм, больше 35 и не более 75

b = часть процента, прошедшая через сито 75 мкм, более 15 и не более 55

c=та часть предела текучести, которая больше 40, но не больше 60

d=та часть индекса пластичности, которая больше 10 и не превышает 30

Как правило, чем выше значение группового индекса, тем менее желательна почва для строительства автомагистралей в этой подгруппе. Групповой индекс 0 указывает на хороший материал грунтового основания, тогда как групповой индекс 20 или более указывает на очень плохой материал грунтового основания.

Групповой индекс 0 указывает на хороший материал грунтового основания, тогда как групповой индекс 20 или более указывает на очень плохой материал грунтового основания.

Индийская стандартная система классификации почв (ISSCS)

Индийская система классификации почв в основном такая же, как и система USCS, с небольшим изменением, заключающимся в том, что мелкозернистая почва подразделяется на три подгруппы: низкую, среднюю и высокая сжимаемость.

В этой системе крупнозернистые почвы классифицируются на основе гранулометрического состава, а мелкозернистые — на основе пластичности.

| Почвы | ||||||||

| Валун (мм) | Булыжник (мм) | Грубозернистый грунт | Мелкозернистый грунт | |||||

| Гравий | Песок | Ил (мм) | Глина (мм) | |||||

| Грубая (мм) | Тонкая (мм) | Грубая (мм) | Средний (мм) | Тонкая (мм) | ||||

| >300 | 300-80 | 20-80 | 4,75-20 | 2-4,75 | 0,425-2,0 | 0,075-0,425 | 0,002-0,075 | <0,002 |

Таблица 2. 0: И.С. Классификация (гранулометрический состав)

0: И.С. Классификация (гранулометрический состав)

Мелкозернистые грунты классифицируются на основе их характеристик пластичности с использованием шкалы И.С. график пластичности.

Рис. Таблица пластичности в соответствии с Индийской системой классификации почв

Крупнозернистые почвы, содержащие более 12% мелких частиц (<75 мкм), классифицируются как GM или SM, если мелкие частицы имеют пылеватый характер; они классифицируются как GC или SC если мелкие частицы имеют глинистый характер.

Крупнозернистые грунты с содержанием мелких частиц от 5% до 12% являются пограничными случаями и обозначаются двойным символом. Мелкозернистый грунт также может иметь двойные символы, если значения I P и W L находятся близко к линии A.

Приведенная выше классификация грунтов основана на линии, называемой А-линией, которая представляет собой границу, представляющую взаимосвязь между индексом пластичности I P и пределом текучести W L

Если I P почвы > I P A-линии

Почва будет выше A-линии и будет глиной(C)

Если I P почвы< I P A-линии

Почва будет ниже A-линии и это может быть ил(M) или органическая глина(OI)

I P A-линии определяется как I P =0,73(W L -20)

Где W L — предел жидкости.

Рекомендация ISSCS для процедуры идентификации почвы в полевых условиях

Испытания –

(i) Визуальный осмотр: Визуальный осмотр почвы проводится путем взятия репрезентативного образца почвы и распределения его на плоской поверхности или на ладони. .Визуальный осмотр проводится в отношении размера, угловатости, осязания и сортировки.

(ii) Тест на дилатантность: Берется около 5 см3 образца почвы и добавляется достаточное количество воды, чтобы он почти полностью насытился. Кусочек почвы кладут на открытую ладонь и встряхивают горизонтально, несколько раз энергично ударяя по другой руке. Затем похлопывание сжимают между пальцами. Появление и исчезновение воды при встряхивании и сдавливании называют положительной реакцией. тип реакции наблюдают и записывают. Мелкий песок и ил проявляют быструю реакцию, тогда как глины не проявляют никакой реакции.

(iii) Прочность: Это означает, что консистенция близка к пределу пластичности. Во-первых, в этом тесте образец грунта, используемый в тесте на дилатантность, высушивается путем обработки и формования до тех пор, пока он не достигнет консистенции замазки. Время, необходимое для высыхания образца, является ориентировочным. его пластичности. В дальнейшем содержание влаги снижают путем прокатки и повторной прокатки в нить диаметром 3 мм до тех пор, пока она не достигнет предела пластичности. Сопротивление формованию на пределе пластичности называется ударной вязкостью.

Во-первых, в этом тесте образец грунта, используемый в тесте на дилатантность, высушивается путем обработки и формования до тех пор, пока он не достигнет консистенции замазки. Время, необходимое для высыхания образца, является ориентировочным. его пластичности. В дальнейшем содержание влаги снижают путем прокатки и повторной прокатки в нить диаметром 3 мм до тех пор, пока она не достигнет предела пластичности. Сопротивление формованию на пределе пластичности называется ударной вязкостью.

На среднюю вязкость указывает средняя нить и комок, образованный нитью чуть ниже предела пластичности, рассыпается, а на низкую вязкость указывает слабая нить, которая легко рвется. Непластичный грунт нельзя скатывать в нити диаметром 3 мм при любой влажности содержание.

(iv) Прочность в сухом состоянии: Также называется сопротивлением раздавливанию. Подготовленный образец почвы полностью высушивают на солнце или на воздухе. Его прочность проверяется разбиванием комка между пальцами.

В этом случае определяем мин.глубину заложения фундамента по СНиП 2.02.04-88:

В этом случае определяем мин.глубину заложения фундамента по СНиП 2.02.04-88:

Добавить комментарий