Газ аа газогенераторная драйв ту ру: «Газгены» – твердотопливные автомобили

Огни в моих топках совсем прогорят: тест-драйв ГАЗ-АА на дровах

- Главная

- Тест-драйвы

- Огни в моих топках совсем прогорят: тест-драйв ГАЗ-АА на дровах

Автор: Михаил Баландин

Заправить машину бензином или дизтопливом может каждый, было бы соответствующее авто. А вот высыпать в бак мешок сосновых шишек и запустить мотор на таком «топливе» дано не каждому. Но мы смогли не только завести автомобиль на этом необычном топливе, но и покататься на нём, а попутно – разобраться в его устройстве. Пусть производители бензина бьются головой о стену и наматывают высокооктановые сопли на кулак: в ходе двухчасового тест-драйва машины 1936 года выпуска мы не сожгли ни капли горючего.

Не экономии ради

Знатоки истории отечественного автопрома могли обратить внимание на заголовок: почему мы говорим о ГАЗ-АА, если с 1939 года серийно выпускались газогенераторные «полуторки» ГАЗ-42? Но ошибки здесь нет: ещё задолго до серийного производства многие предприятия изготавливали и устанавливали газогенераторное оборудование и на обычные «полуторки».

Серийный газогенераторный автомобиль имел некоторые конструктивные отличия от обычного ГАЗ-АА. Во-первых, степень сжатия была увеличена с 4,6 до 6,2. Мощность двигателя на газе упала по сравнению с бензиновым агрегатом на 12 л. с. (с 42 до 30 л. с.), поэтому пришлось менять передаточное число главной передачи – вместо 6,6 оно стало 7,5. Само собой, преобразовалась топливная система, но об этом чуть позже. Пока поговорим о том, откуда взялись газогенераторные установки.

Первые попытки перевести автомобиль на газ появились почти сразу с двигателем внутреннего сгорания. КПД моторов начала прошлого века и так был не слишком высоким, а с газом в роли топлива получались и вовсе полумёртвые кучи железа, на которых ездить толком не получалось. Но конструкторы и не сильно упирались: не было необходимости отказываться от традиционного топлива.

С течением времени ситуация поменялась. Единственная автомобильная держава, которая не забивала себе мозг попыткой подсадить машину на газ, была Америка. Чего-чего, а нефти там всегда было навалом, времени и возможности перерабатывать её в бензин – предостаточно. Другое дело – Европа, которая накануне второй мировой войны испытывала трудности с топливом, деньгами и прочими радостями жизни.

Единственная автомобильная держава, которая не забивала себе мозг попыткой подсадить машину на газ, была Америка. Чего-чего, а нефти там всегда было навалом, времени и возможности перерабатывать её в бензин – предостаточно. Другое дело – Европа, которая накануне второй мировой войны испытывала трудности с топливом, деньгами и прочими радостями жизни.

Тут здорово преуспели немцы, поставив производство газогенераторного транспорта на широкую ногу и построив к 1941 году около 300 тысяч таких автомобилей. Советское правительство, во все времена зорко следившее за техническими достижениями капиталистов по всему миру, идею оценило. Конечно, у нас не было необходимости строить газогенераторные легковые автомобили (а в то время кроме копий Ford Model B под именем М-1 «Эмка» ничего толкового и не существовало), но идея «газифицировать» грузовики и тракторы – возникла.

В 1936 году было принято постановление Совнаркома СССР о массовом производстве газогенераторных транспортных средств. В том же году были построены первые ЗИС-13 и ЗИС-21, а в 1939-м на конвейер встал ГАЗ-42. Таких масштабов, как в Германии, не получилось, но всё изменила Великая Отечественная война.

В том же году были построены первые ЗИС-13 и ЗИС-21, а в 1939-м на конвейер встал ГАЗ-42. Таких масштабов, как в Германии, не получилось, но всё изменила Великая Отечественная война.

Уже с ноября 1941 года в блокадном Ленинграде начались серьёзные проблемы с топливом. Тут опыт строительства газогенераторных установок пригодился как нельзя кстати. К 1944 году около 80% грузового парка Ленинграда было переведено на газ. По стране, к слову, эта цифра так и не превысила 30%. Большинство «полуторок», перевозивших по Дороге жизни в Ленинград хлеб, было оборудовано газогенераторными установками.

Нельзя сказать, что ездить на бензине было бы дороже. Если бы он был, никто не стал бы ставить газгены ради экономии: бензин стоил копейки, а вот готовить топливо для газогенераторов было не так-то просто, как может показаться. Большинство рассказов о том, как эта машина может ездить на любых дровах и кусках дерева, не соответствует действительности. В топки загружали специально изготовленные чурки определённых размеров и обязательно – хорошо высушенные. Поэтому в городе работали целые «чуркозаготовительные» цеха, что повышало стоимость эксплуатации газгенов. Но другого выхода просто не было.

В топки загружали специально изготовленные чурки определённых размеров и обязательно – хорошо высушенные. Поэтому в городе работали целые «чуркозаготовительные» цеха, что повышало стоимость эксплуатации газгенов. Но другого выхода просто не было.

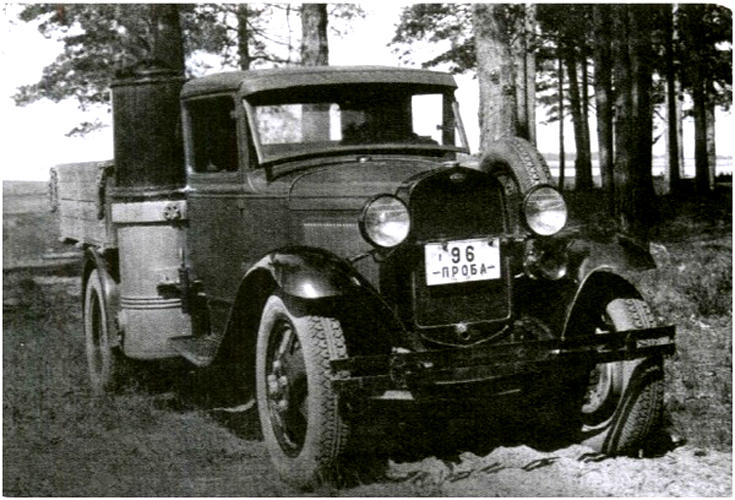

Теперь вернёмся к нашей машине. Это действительно не ГАЗ-42, а обычная «полуторка» 1936 года с газогенераторной установкой. Последнюю делали по чертежам Сергея Фёдоровича Орлова, приложившего немало труда для разработки и дальнейшего совершенствования конструкции газгена. Не секрет, что в своих работах он опирался на немецкие разработки, но не стоит его обвинять в плагиате или чём-то подобном: Орлов никогда не делал из этого тайну, а принципиальная конструкция газгена настолько проста, что не повторить её в общих чертах практически невозможно.

Отчего появилась проталина

«Приезжай часам к 12», — пригласили меня владельцы реставрационной мастерской RetroTruck. «Как раз всё прогреем, подготовим, и можно будет кататься». Я чуть на коленки не грохнулся: как так можно – самое интересное сделать без меня? Дайте посмотреть, будьте людьми! Моим мольбам добрые люди вняли сразу (они такие же технические маньяки, в самом лучшем смысле этого слова), поэтому в 11:00 я был около грузовика.

«Как раз всё прогреем, подготовим, и можно будет кататься». Я чуть на коленки не грохнулся: как так можно – самое интересное сделать без меня? Дайте посмотреть, будьте людьми! Моим мольбам добрые люди вняли сразу (они такие же технические маньяки, в самом лучшем смысле этого слова), поэтому в 11:00 я был около грузовика.

Мне, как обычно, повезло: пошёл снег, и в феврале неожиданно наступила зима. Но страдать от холода не пришлось: мы приступили к розжигу печки. Конечно, 80 лет назад для этого использовали факел, а не газовый баллончик для розжига, но где его сейчас взять, факел-то? Растапливали углём (тем самым, что мы скоро начнём сметать с прилавков перед поездкой на шашлыки) и небольшими деревянными чурками. Потом в ход пошли сосновые шишки: они как нельзя лучше подходят для газогенераторной установки.

Готовить и сушить чурки – занятие муторное, а съездить в лес и набрать несколько мешков шишек – это пожалуйста. Главное – высушить будущее топливо, иначе ничего работать не будет. Итак, в топке горит пламя, а я в это время совершаю экскурсию вокруг автомобиля. Наши постоянные читатели уже знакомы с устройством

Главное – высушить будущее топливо, иначе ничего работать не будет. Итак, в топке горит пламя, а я в это время совершаю экскурсию вокруг автомобиля. Наши постоянные читатели уже знакомы с устройством

Итак, справа и слева позади кабины установлены две «бочки». Слева – как раз сам газогенератор, справа – накопитель. Как это всё работает? В топке горит топливо. При этом происходит такая химическая реакция, которую ну никак не изобразить без химической формулы (гуманитарии, крепитесь):

C + O2 -> CO2

2h3 + O2 -> 2h3O

Это – классическая реакция окисления, ход которой сопровождается выделением тепла.

C + CO2 ->2CO

C + h3O -> CO + h3

Это уже реакция восстановления. Всё, выдыхайте: больше формул не будет. Тут мы выяснили главное: основным газом, который потребляет ДВС, является СО, он же – монооксид углерода, он же – угарный газ. Помимо него в выделяющимся газе присутствуют водород и углекислый газ СО2. Основную же часть занимает обычный азот, коего и без всяких реакций в воздухе 78% (по объёму).

Сам газогенератор – это не просто труба. То, что мы видим – лишь кожух. Внутри генератора стоит непосредственно топка, между стенками топки и кожуха есть пятисантиметровое пространство, где и собирается газ. Но его ещё рано подавать в камеру сгорания двигателя: он слишком горячий, а это приведёт к плохому КПД мотора. Полученный газ надо охладить.

Под кузовом автомобиля, прямо над рамой, расположены два охладителя. Газ по трубе из генератора проходит сначала через один из них, потом через другой. Из правого охладителя он идёт в накопитель.

Газ по трубе из генератора проходит сначала через один из них, потом через другой. Из правого охладителя он идёт в накопитель.

Накопитель совмещает две функции. Первая – он играет роль аккумулятора газа. Расход газа при движении неравномерен, в момент нажатия педали акселератора (вот тут как нельзя лучше подходит выражение «педаль газа») текущий расход многократно возрастает, поэтому во избежание дефицита топлива используется накопитель, который позволяет иметь некоторый необходимый запас газа и поддерживает его постоянный объём.

Другая задача – очистить полученное топливо. Как ни крути, а горит дерево, поэтому в продуктах горения есть и зола, и прочие твёрдые отходы, попадание которых в двигатель совсем нежелательно. Само собой, все примеси удалить невозможно, поэтому ресурс моторов газогенераторных автомобилей был ниже бензиновых сородичей.

Из накопителя газ идёт в смеситель. Но между ним и накопителем есть ещё одно устройство – «улитка». Это обычный электрический насос, который нужен для создания тяги установки при розжиге и до момента запуска двигателя. После того, как мотор заработает, он начнём «тянуть» газ сам. Но до этого ещё далеко, поэтому «улитка» жужжит вовсю. Кстати, шестивольтовое электрооборудование «полуторки» не слишком любит эту пожирательницу немногочисленных ампер-часов, но без неё никак. Немцы, было дело, ставили по две «улитки»: одна нагнетала давление, а другая высасывала газ. Наши так не делали, обходились одной.

Но между ним и накопителем есть ещё одно устройство – «улитка». Это обычный электрический насос, который нужен для создания тяги установки при розжиге и до момента запуска двигателя. После того, как мотор заработает, он начнём «тянуть» газ сам. Но до этого ещё далеко, поэтому «улитка» жужжит вовсю. Кстати, шестивольтовое электрооборудование «полуторки» не слишком любит эту пожирательницу немногочисленных ампер-часов, но без неё никак. Немцы, было дело, ставили по две «улитки»: одна нагнетала давление, а другая высасывала газ. Наши так не делали, обходились одной.

Итак, после «улитки» газ отправлялся в смеситель. Этот узел предполагает возможность переключения работы двигателя с газа на бензин. Да, совсем без бензина всё же не обошлось…

Справедливости ради отмечу, что карбюратор здесь пусковой, он нужен только для того, чтобы запустить холодный двигатель. Даже педаль газа с ним никак не связана. Одним словом, ездить на нём нельзя, можно только завести машину. Дальше – только газ.

Дальше – только газ.

Что ещё отметим? Конструкторы не стали изменять ходовую часть автомобиля, а просто снизили его паспортную максимальную нагрузку: отныне «полуторка» уже не вполне «полуторка», её грузоподъёмность составляет 1 200 кг, ибо газогенераторная установка весит 300 кг. Сам кузов тоже стал меньше, но его, в общем, хватает, тем более что с мотором в 30 л. с. сильно много увезти проблематично. И ещё одна деталь: сзади виднеется прицепное устройство, которое на более поздние машины не ставились. После 1938 года фаркоп стал другим.

Пока меня водили вокруг машины, я пропитывался знаниями о газгене, а моя куртка – запахом кочегарки. Однако не пора ли проверить, вдруг уже можно запустить двигатель? Для этого к трубе, выходящей из «улитки», подносим зажигалку. Почти бесцветное пламя говорит о том, что пора попытаться.

С момента поднесения горелки к топке генератора прошло около получаса. Практически со второй-третьей попытки двигатель схватывает (ему, хоть и отреставрированному, 80 лет – не забываем!) и начинает потихоньку тарахтеть. Пока – на бензине. У нас опять появляется свободное время – мотор должен прогреться. «Улитка» уже замолкает: работающий двигатель способен прокачивать газген самостоятельно. Выведенная за кабиной «выхлопушка» начинает топить снег под машиной, снег на генераторе уже давно растаял, мы тоже не мёрзнем: жар стоит неплохой, что называется, «охапка дров – и плов готов». Такой бы газогенератор да на шашлык – цены б ему не было. Только доедет ли?

Практически со второй-третьей попытки двигатель схватывает (ему, хоть и отреставрированному, 80 лет – не забываем!) и начинает потихоньку тарахтеть. Пока – на бензине. У нас опять появляется свободное время – мотор должен прогреться. «Улитка» уже замолкает: работающий двигатель способен прокачивать газген самостоятельно. Выведенная за кабиной «выхлопушка» начинает топить снег под машиной, снег на генераторе уже давно растаял, мы тоже не мёрзнем: жар стоит неплохой, что называется, «охапка дров – и плов готов». Такой бы газогенератор да на шашлык – цены б ему не было. Только доедет ли?

Пытаемся потихоньку перекрыть бензин и «поддать газу». Фиаско! Выплюнув в трубу порцию гнева, грузовик затихает. Запускаем мотор снова. И опять ждём. Проталина под выхлопной трубой потихоньку срастается с проталиной под двигателем. Ещё через пять минут процедура повторяется.

Вспомним матчасть: автомата опережения зажигания на ГАЗ-АА нет, для этого есть рычаг под рулём. Учитывая, что октановое число газа выше, чем бензина, приходится орудовать одновременно заслонками качества и количества газа и бензина в кабине (всего четыре рычага), рычагом фиксированного газа (это уже пятый) и манеткой опережения зажигания (итого – шесть ручек).

Учитывая, что октановое число газа выше, чем бензина, приходится орудовать одновременно заслонками качества и количества газа и бензина в кабине (всего четыре рычага), рычагом фиксированного газа (это уже пятый) и манеткой опережения зажигания (итого – шесть ручек).

Осьминогу тут было бы проще, но в кабине сидит человек с двумя руками – ему не позавидуешь. Периодически «полуторка» прерывает мерное рокотание стрельбой в глушитель, приходится менять угол опережения. Но мало-помалу подача бензина прекращена полностью, машина работает на газу. Пора!

Шиш с маслом

Многие презирают современные пропановые и бутановые установки, и даже компримированному природному газу не слишком доверяют. Мол, от дьявола всё это. И машина толком не едет, и температура горения другая (вдруг ГБЦ поведёт) и ещё куча всего разного. Друзья мои, всё это ерунда по сравнению с тем, как едет газогенераторная полуторка!

Заставить её хорошо работать на месте почти невозможно: для хорошего газообразования требуется активное горение, которое, как известно, возможно только при постоянном «шуровании» в топке. На ходу картинка чуть проясняется: грузовик молодцевато прыгает на дороге, непроизвольно перемешивая шишки в топке. И знаете, оно начинает ехать! Далеко не так, как может хотя бы простая «полуторка», и уж совсем не так, как ездят современные автомобили на газу. Но едет.

На ходу картинка чуть проясняется: грузовик молодцевато прыгает на дороге, непроизвольно перемешивая шишки в топке. И знаете, оно начинает ехать! Далеко не так, как может хотя бы простая «полуторка», и уж совсем не так, как ездят современные автомобили на газу. Но едет.

Удаётся даже не только перейти на вторую передачу, но даже и на третью. Максимальная скорость «газгена» – 50 км/ч. Спидометр подло показывает что-то между 10 и 20 км/ч, но, вероятно, скорость всё же заметно выше. Что хорошего в этой машине – так это тормоза. На многие поздние модификации (особенно военного времени) или на просто более «бедные» не ставили передние тормозные механизмы, отчего при торможении могли спасти только осторожность, опыт, глазомер и молитва. Тут тормоза хоть и традиционно механические, но это хотя бы что-то. Впрочем, мотор не предполагает активного движения. Его задача – везти пусть и нудно, но «на дровах».

А они тем временем кончаются. В топку летит второй мешок шишек. Пахнет, конечно, вкусно. Это не то, что ваши прогорающие катализаторы с отвратительной вонью – тут в нос втягиваешь экологию в чистом виде. Если, правда, не думать о том, что вырабатываемый газгеном угарный газ – штука не просто вредная, а даже опасная. Но аромат шишек наводит на мысли о полянке с грибами, костре на берегу реки, толпах бородатых мужиков в свитерах, поющих в обнимку про милую и лесное солнышко… А запах моторного масла от прогретого двигателя – какой-то уж очень приятный и ностальгически-минеральный. Одним словом, романтики в этой машине больше, чем в Стасе Михайлове. Она тут хотя бы настоящая.

В топку летит второй мешок шишек. Пахнет, конечно, вкусно. Это не то, что ваши прогорающие катализаторы с отвратительной вонью – тут в нос втягиваешь экологию в чистом виде. Если, правда, не думать о том, что вырабатываемый газгеном угарный газ – штука не просто вредная, а даже опасная. Но аромат шишек наводит на мысли о полянке с грибами, костре на берегу реки, толпах бородатых мужиков в свитерах, поющих в обнимку про милую и лесное солнышко… А запах моторного масла от прогретого двигателя – какой-то уж очень приятный и ностальгически-минеральный. Одним словом, романтики в этой машине больше, чем в Стасе Михайлове. Она тут хотя бы настоящая.

За время тест-драйва мы сожгли два мешка сосновых шишек, бензина – намного меньше. До сих пор есть любители где-нибудь в глубинке слепить из подручных материалов газогенераторную установку и всеми правдами и неправдами подключить её к своему автомобилю. Иногда такой номер выходит, и счастливый обладатель свежеиспеченного «газгена» проползает мимо АЗС со злорадной улыбкой.

Это всё, может, и прекрасно, но не стоит забывать, что эти машины появились не от хорошей жизни, и даже в СССР было построено всего 33 840 автомобилей ГАЗ-42. Говорю «всего», потому что общее количество бензиновых ГАЗ-АА дошло почти до миллиона. 34 тысячи из миллиона – это очень мало. Их строили, пока они были нужны. Плохими они были или нет – гадать смысла нет. В своё время без них обойтись было нельзя, и вполне вероятно, что создатели отечественного газогенераторного автомобиля спасли сотни жизней ленинградцев, солдат, офицеров, мирных жителей, взрослых и детей. Согласитесь, это напрочь перечёркивает возможные недостатки автомобиля, не столь существенные в 30-х и 40-х годах прошлого века.

За помощь в подготовке материала благодарим реставрационную мастерскую RetroTruck

Читайте также:

одиночные авто с пробегом редкие авто грузовики и автобусы

Новые статьи

Статьи / Практика

Пол-литра, картошка и горчица по вкусу: народные рецепты заменителей автохимии

В нынешних условиях легко закрыть глаза и представить, что все иностранные производители автохимии по каким-то причинам ушли из России. Ну или просто мысленно перенестись на несколько десяти…

386

0

1

21.10.2022

Ну или просто мысленно перенестись на несколько десяти…

386

0

1

21.10.2022

Статьи / Электромобиль Дорого, опасно и негде заряжаться: 5 главных заблуждений, мешающих купить электромобиль Бояться чего-то нового – нормально. Когда-то люди боялись инжектора или автоматической коробки передач, хотя сейчас эти агрегаты никого напугать не могут. Приблизительно то же самое когда-то… 1753 4 0 21.10.2022

Статьи / Финвопрос

Какие автомобили можно купить по госпрограмме льготного кредитования и сколько сэкономить

Рынок новых машин с марта пребывает в кризисе. О темпах падения судите сами: в феврале было продано 121 442 новых легковых автомобиля, а в мае – только 24 837. Все это заставило правительств…

2325

0

1

19.10.2022

О темпах падения судите сами: в феврале было продано 121 442 новых легковых автомобиля, а в мае – только 24 837. Все это заставило правительств…

2325

0

1

19.10.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов… 14133 7 188 13.09.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв

Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0

Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть. ..

12101

10

41

13.08.2022

..

12101

10

41

13.08.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з… 9092 25 30 10.08.2022

ГАЗ-АА: технические характеристики

Сказание о довоенных «ГАЗонах»

История этих машин неразрывно связана с первыми Сталинскими пятилетками. С дорогами военного лихолетья. С восстановлением разрушенных районов страны. Имя им, данное народом – полуторки.

Да простит нас читатель за то, что здесь мы рассмотрим только обычные грузовики с бортовой платформой, оставив «за кадром» автобусы, самосвалы, трёхосные и газогенераторные модели довоенной техники с маркой «ГАЗ». И да согласится он с нами в том, что рассматривая наиболее известные базовые машины, совсем не обязательно касаться их многочисленных, но менее известных разновидностей.

В сравнении со своими московскими ровесниками, АМО-3 и ЗИС-5, горьковская полуторка имела менее совершенную конструкцию отдельных агрегатов и узлов, а её подвеска и ходовая часть, спроектированные изначально для американских «хайвэев», были малопригодны для наших условий эксплуатации. Но выбирать перевозчикам особ было не из чего: отечественная автомобильная промышленность фактически только зарождалась, а в сравнении какого ни на есть автомобиля с конным обозом, последний всё равно проигрывал вчистую…

Содержание

1. Двигатели автомобилей ГАЗ-А и ГАЗ-АА

2. Трансмиссия автомобилей ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ

3. Ходовая часть ГАЗ-АА

Ходовая часть ГАЗ-АА

4. Механизмы управления ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ

5. Электрооборудование автомобиля ГАЗ-АА

6. Кабина и кузов ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ

Двигатели автомобилей ГАЗ-А и ГАЗ-АА

Легковые машины ГАЗ-А, и грузовики ГАЗ-АА, получили один и тот же «фордовский» мотор. Ничего удивительного: вспомним, что и первые полуторки из новейшей истории, «Газели», в 90-х годах, делили с «Волгами-31029» их силовые агрегаты.

Лицензионный мотор Форда, доставшийся в 30-х годах советским машинам, был далёк от совершенства не только с позиций сегодняшнего дня, но уже и в предвоенные годы.

Коленчатый вал этого четырёхцилиндрового агрегата устанавливался всего на трёх опорных подшипниках, и не имел противовесов для снижения уровня вибрации. А потому, ставка делалась на массивный маховик, который дополнительно нагружался сцеплением, не мог, разумеется, не передавать повышенную динамическую нагрузку на задний опорный подшипник коленчатого вала. А коренные и шатунные подшипники не имели, как сейчас, тонкостенных сменных вкладышей для повышения ремонтопригодности моторов, а заливались баббитом, а потом требовали обработки по месту под размер шеек конкретного вала.

Для сравнения напомним, как был сделан советский четырёхцилиндровый мотор ГАЗ-25, почти тех же размеров. Этот двигатель образца 1944 года, получил четырёхопорный коленчатый вал. Кривошип первого цилиндра располагался между первой и второй опорными шейками коленчатого вала, кривошип четвёртого цилиндра – соответственно между третьей и четвёртой опорами. А между второй и третьей опорными шейками вращались кривошипы второго и третьего цилиндров, и общий центральный балансир. За счёт такой компоновки кривошипно-шатунного механизма, вес маховика был снижен до минимума, а нагрузки на коренные подшипники были распределены более равномерно.

Силовой агрегат ГАЗ-25, после изменений в системе смазки, впоследствии был переобозначен как М-20, и был известен как мотор для а/м «Победа» и ГАЗ-69.

Газораспределительный механизм полуторки не имел возможности регулировки зазоров в клапанах, которые подбирались изначально, или работали от ремонта до ремонта, со всеми известными последствиями из-за образующихся неправильных зазоров.

Смазки под давлением, как таковой, практически не существовало, производительности масляного насоса хватало лишь на обеспечение подачи с небольшим избыточным давлением, (0,8 – 1,5 атм на прогретом моторе) к опорным подшипникам коленчатого и распределительного валов, а шатунные подшипники смазывались «самочерпанием», цепляя в нижнем положении за уровень залитого в картер масла.

Таким же разбрызгиванием смазывались и поршневая группа и цилиндры. Масляных фильтров не было никаких, были лишь сетка на маслоприёмнике, да заводские требования по замене масла через каждые 800-1000 км. пробега. Если кто из читателей и не поверит в то, что моторы полуторок обходились вообще без фильтров, то на предложенной схеме циркуляции масла в двигателе, он их всё равно не найдёт.

Контроль за давлением масла никак не осуществлялся, отвернув пробку в масляной магистрали, шофёр мог убедиться лишь в том, что насос работает, и какая-никакая подача масла всё же есть.

Системы охлаждения этих довоенных моторов – термосифонного типа, с циркуляцией воды за счет расширения при нагреве. А небольшой «возбуждающий» насос лишь инициировал начало этой циркуляции Жалюзи, термостатов, приборов контроля температуры воды не было.

А небольшой «возбуждающий» насос лишь инициировал начало этой циркуляции Жалюзи, термостатов, приборов контроля температуры воды не было.

Карбюратор К-14, по типу американского «Зенита», крепился под впускным коллектором, и был с «восходящим» потоком смеси, только за счёт разряжения в цилиндрах. Бензонасоса не было — подача осуществлялась самотёком, благо, что 40-литровый топливный бак располагался выше карбюратора, фактически в моторном отсеке.

Но, как бы там ни было, именно такой двигатель и имели полуторки с 1932 по 1938 год. Этот силовой агрегат, с диаметром цилиндров 98,43 мм. рабочим объёмом 3,28 л., и степенью сжатия 4,2, развивал 42 л.с. при 2600 об./мин., и крутящий момент 15,5 кгм при 1200 об. /мин.

В 1935 году, в преддверии начала выпуска легковой «эмки» ГАЗ-М1, (1936 год), мотор был несколько модернизирован. Увеличенная степень сжатия до 4,6, дала возможность повысить мощность до 50 л.с. при 2800 об./мин., а крутящий момент до 17 кгм при 1450 об. /мин. На этом моторе появились бензонасос, (у «эмки» бензобак располагался под задним свесом кузова), новый распределитель зажигания с центробежным автоматом опережения, а так же вывод от масляной магистрали к манометру в кабине легковой машины.

/мин. На этом моторе появились бензонасос, (у «эмки» бензобак располагался под задним свесом кузова), новый распределитель зажигания с центробежным автоматом опережения, а так же вывод от масляной магистрали к манометру в кабине легковой машины.

Но, как было сказано выше, полуторки двигатель повышенной мощности получили не сразу. Да и хороша же себе была «модернизация», (на что указывала литера «М»), если мотор грузовика не получил при этом обновлённого комплекта навесного оборудования! А их шофёры по-прежнему остались без контроля давления масла, и с единственно возможной ручной регулировкой углов опережения зажигания. Бензонасос бы, как у «эмки», полуторке ГАЗ-ММ, да бензобак под кузов, большего объёма – со штатной-то 40-литровой ёмкостью много не наездишь. Но не положено было: обходись, шоферня, тем, что есть, не вы первые!

В 1941 году двигатель грузовика ГАЗ-ММ, выпускавшегося с 1938 года, вновь подвергли модернизации. Но только… для установки на армейских командирских джипах ГАЗ-64, (позже ГАЗ-67). Силовой агрегат получил водяной насос повышенной производительности, для принудительной циркуляции воды, распределитель зажигания с центробежным автоматом опережения, и карбюратор К-23 с «падающим» потоком смеси, позволивший поднять мощность до 54 л.с. Только шофёры полуторок, как и прежде, остались при собственных интересах…

Силовой агрегат получил водяной насос повышенной производительности, для принудительной циркуляции воды, распределитель зажигания с центробежным автоматом опережения, и карбюратор К-23 с «падающим» потоком смеси, позволивший поднять мощность до 54 л.с. Только шофёры полуторок, как и прежде, остались при собственных интересах…

Трансмиссия автомобилей ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ

Сцепление автомобилей ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ – сухое, однодисковое, с механическим рычажным приводом. Своего картера сцепление не имело, а потому при монтаже устанавливалось на открытый маховик, который затем закрывался картером, сделанным заодно с корпусом коробки передач.

Четырёхскоростные коробки передач, с прямозубыми шестернями, без синхронизаторов, имели следующие передаточные отношения ступеней: 1.- 6,40; 2.- 3,09; 3. – 1,69; 4.- 1,00; З.Х. – 7,82. Позже, эти агрегаты были взяты за основу коробок передач для джипов ГАЗ-61,-64,-67, и послевоенных грузовиков ГАЗ-51 и ГАЗ-63.

Благодаря сообразительности фронтовых шофёров, появилась на полуторках «пятая скорость». В качестве оной служила палка с рогатиной на конце, выломанная из ветви подходящего дерева. Её ставили в распор между рычагом КПП в положении четвёртой скорости, и переборкой моторного отсека. Так решалась проблема постоянного «выбивания» прямой передачи на ходу машины при износе деталей вторичного вала коробки передач. А шофёры грузовиков ЗИС, тем временем, обходились только четырьмя скоростями в КПП, изначально предусмотренными конструкцией этих машин.

В качестве оной служила палка с рогатиной на конце, выломанная из ветви подходящего дерева. Её ставили в распор между рычагом КПП в положении четвёртой скорости, и переборкой моторного отсека. Так решалась проблема постоянного «выбивания» прямой передачи на ходу машины при износе деталей вторичного вала коробки передач. А шофёры грузовиков ЗИС, тем временем, обходились только четырьмя скоростями в КПП, изначально предусмотренными конструкцией этих машин.

Большая проблема ремонтопригодности этих грузовиков заключалась в конструкции их карданных передач. Трансмиссия имела единственный шарнир, позволявший передавать крутящий момент под изменяющимся углом. Этот шарнир связывал выходной, (вторичный) вал коробки передач, с приводным валом заднего моста Приводной вал заднего моста устанавливался в закрытой трубе, жёстко соединявшейся с картером главной передачи. А сжатие – отдача подвески заднего моста компенсировалась только продольным шлицевым соединением приводного вала внутри трубы. А потому, при неисправностях-износах единственного шарнира, приходилось снимать с рессор, отцеплять от реактивных и тормозных тяг и «откатывать» назад весь задний мост.

А потому, при неисправностях-износах единственного шарнира, приходилось снимать с рессор, отцеплять от реактивных и тормозных тяг и «откатывать» назад весь задний мост.

При необходимости же ремонта сцепления, всё было ещё сложнее. Снять коробку передач, сдвинув её, как положено, назад, не позволяла уже упоминавшаяся труба карданного вала, которая упиралась в задний мост. И как догадывается читатель, выход был единственный и диаметрально противоположный – снимать весь силовой агрегат, двигатель вместе с коробкой передач, вперёд.

На рисунке ниже, предложено изображение карданной передачи, главной передачи, полуосей и ступиц колёс легковой машины ГАЗ-А. Принципиальная разница такой комбинации агрегатов у полуторки — в размерах деталей, форме и устройстве картера главной передачи. Взаимная компоновка и устройство всех деталей, передающих усилия на колёса, у грузовых и легковых машин ГАЗ 30-х годов одинаковые.

Поз.5 на рисунке – единственный шарнир приводного вала, передающий усилия под изменяющимся углом.

Но и задний мост автомобиля, как таковой, подарком не являлся, и предполагал немалые проблемы для эксплуатационников и ремонтников.

Главная передача с редуктором 6,60, не способствовала тяговооружённости этих машин, с их 40-50-сильными моторами. Вспомним, что у ГАЗ-51 с 70-сильным двигателем, редуктор заднего моста имел ещё большее, (6,67) отношение.

Мост полуторок имел полуоси, разгруженные на ¾,и откованные заодно с шестернями дифференциала. Что это означало? При сборке этого агрегата, сначала собирались в единый узел обе полуоси, вместе с коробкой дифференциала главной передачи. Затем, на этот узел с обеих сторон «надвигались» кожухи полуосей. А затем, на концы этих полуосей, на конической посадке устанавливались ступицы колёс, которые фиксировались от проворачивания шпонками, а от ослабления взаимного конического соединения — шплинтовавшимися гайками.

Ступицы вращались не на сдвоенных роликовых конических подшипниках, с возможностью их регулировки по мере износа, как сейчас, а на одинарных цилиндрических, без возможности регулировки преднатяга.

Ну, и как понимает читатель – наружу полуоси не вынимались по определению, в случае поломки одной из них, приходилось снимать и полностью разбирать весь мост. А «закипевшие» на своей коническо — шпоночной посадке ступицы без специального съёмника, или нагрева газовой сваркой, на «раз», снять не получится. Это вам не полуось полностью разгруженного типа, как у ЗИС-5, или ГАЗ-51, вынимать наружу, простым вворачиванием двух болтов с резьбой М 12…

Но и это ещё не всё. Чем различаются полностью разгруженные полуоси, скажем, от ГАЗ-51 или ЗИС-5, и полуоси, от полуторки, разгруженные на ¾? Тем, что в первом случае, ступица на конце балки моста, имеет независимое от полуоси крепление, и поломка последней, на креплении ступицы и колёс не отражается.

И если у шофёра нет с собой другой полуоси, машина просто берётся на «галстук» или на «вилку», и некоторое время исполняет обязанности прицепа. А у полуторки ступица задних колёс держится на своём месте только до тех пор, пока полуось целая. А в другом случае, одно лишь трение в роликовом подшипнике ступицы, от выпадения её вместе с колесом на дорогу, не удержит. Тогда под поломанный конец моста подводилась «лыжа», но во времена полуторок, тащить такой «плуг» по силам было далеко не каждому грузовику. Ну а трактора, как известно, на дальняк не ходят…

А в другом случае, одно лишь трение в роликовом подшипнике ступицы, от выпадения её вместе с колесом на дорогу, не удержит. Тогда под поломанный конец моста подводилась «лыжа», но во времена полуторок, тащить такой «плуг» по силам было далеко не каждому грузовику. Ну а трактора, как известно, на дальняк не ходят…

Мы подходим к ещё одному разделу, освещающему просчёты проамериканской конструкции, воплощённой в советском автомобиле.

Ходовая часть ГАЗ-АА

В начале материала уже было упоминание о том, что обе подвески полуторки подарком для наших транспортников, отнюдь не являлись. Передняя подвеска ГАЗ-АА, и иже с нею, включала в себя единственную поперечную рессору, и так называемую распорную вилку — две реактивные тяги, сходившиеся V – образно, от обеих концов балки передней оси, к шарниру их крепления в средней части рамы.

Эти реактивные тяги препятствовали перемещению концов балки вперед-назад в продольной оси машины. А полуэллиптическая рессора, жёстко закреплённая «горбом» вверх своей серединой в передней части машины, и шарнирно – к концам балки передней оси, не давали последней смещаться влево — вправо.

Но, как понимает любой человек, подвеска такая в плане представляла собой не слишком жёсткий треугольник, фактически с двумя (!) точками крепления в продольной оси машины.

Если ломается одна из продольных рессор, у привычных нам грузовиков, то машина, получая крен на один борт, не теряет способности продолжать движение. Кроме того, сообразительный шофер может ещё соорудить распорку между лонжероном рамы и балкой моста, чтобы выровнять крен. Но что делать с единственной поломанной поперечной рессорой, и в ситуации, когда балка передней оси начнёт ещё больше «гулять» влево — вправо?

Задние подвески машин ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ, выполнены на двух продольных рессорах кантилеверного типа. Пакеты рессор таких подвесок, «горбом» вверх, на осях качания прикреплены к раме, как у балансирных подвесок трёхосных машин. Передние концы таких пакетов, с помощью серёг, шарнирно, так же прикреплены к лонжеронам рамы. А к задним консольным, и направленным вниз концам рессор крепится балка заднего Мост же этот, имеет ещё и реактивные тяги.

Что мы видим? То, что задние плечи рессор имеют заведомо больший диапазон углов изгиба, чем передние – рессоры воспринимают неравномерную нагрузку по всей своей длине. Что мы знаем из истории? То, что при заднем ходе, при случайных но сильных ударах задним колесом о препятствие, (пенёк от дерева, попадание в яму), подвески «выворачивало», рессоры ломались, а реактивные тяги – гнулись. А чему удивляться? Рессоры и реактивные тяги получали фактически удар «в торец», на что рассчитаны не были. Ибо более — менее плавная работа на растяжение – сжатие, и осевой удар, – далеко не одно и то же. Не случайно, на машинах ГАЗ-51, вышедших на те же, (если сразу после войны не ещё хуже), дороги, подобных решений уже не было. Ни в передних, ни в задних подвесках.

На фото мы видим застрявшую полуторку, в безобидной, в общем, ситуации – колёса не провалились в яму, балки мостов не зарылись в грунт.

Полуторка с подмоченной репутацией

Внимательно рассмотрев ситуацию, с большой долей вероятности можно предположить то, что машина «села» на реактивные тяги передней или задней подвесок, или зацепилась шарниром распорной вилки переднего моста. В другом случае, зачем бы было пытаться подвести опоры под передние, не ведущие колёса? И если бы дело было только в скольжении задних колёс, почему бы не попытаться просто раскачать грузовик вперёд-назад «с толкача»? Однако, если всё же верно первое предположение, то можно сразу же сделать и второе – будь у этого «газона» четыре нормальные продольные рессоры, как у ровесника ЗИС-5, или правопреемника ГАЗ-51, подобных ситуаций могло бы и не быть в принципе…

В другом случае, зачем бы было пытаться подвести опоры под передние, не ведущие колёса? И если бы дело было только в скольжении задних колёс, почему бы не попытаться просто раскачать грузовик вперёд-назад «с толкача»? Однако, если всё же верно первое предположение, то можно сразу же сделать и второе – будь у этого «газона» четыре нормальные продольные рессоры, как у ровесника ЗИС-5, или правопреемника ГАЗ-51, подобных ситуаций могло бы и не быть в принципе…

Кстати, известны случаи того, что полуторки, вынуждено, или при подвернувшемся случае, переоборудовались на «пятьдесят первый» ход. С установкой послевоенных рессорных подвесок, и с «подкатыванием» новых мостов.

Автор этих строк, в 1997 году, лично занимался ремонтом такого грузовика. Это была машина военно-патриотической поисковой группы «Экипаж», (руководитель С.Н.Цветков, погиб в 2001 году). Её, уже переделанную, (с мотором и КПП ГАЗ-51), «цветковцы» нашли в одном из разваленных хозяйств в российской глубинке. И сейчас, вероятно, эта машина находится в музее техники Вадима Задорожного, (с. Ильинское, Красногорского р-на, Московской обл.) И если кто из читателей увидит её там, то сможет убедиться, хотя бы по 6-ти шпилечному креплению колёс — полуторки «а-ля ГАЗ-51», существовали.

Ильинское, Красногорского р-на, Московской обл.) И если кто из читателей увидит её там, то сможет убедиться, хотя бы по 6-ти шпилечному креплению колёс — полуторки «а-ля ГАЗ-51», существовали.

Фото ещё одной подобной машины есть в Интернете. Мы видим колёса от ГАЗ-51, которые на ступицы мостов полуторки установить невозможно.

А увеличение изображения ясно показывает, что установлен и задний мост от ГАЗ-51. Его выдают «цилиндрическая» ступица с фланцем полуоси полностью разгруженного типа. Кроме того, внимательный и знающий читатель, заметит и пакет послевоенной рессоры, «ступеньками» вниз.

Но с чего бы всё это, если машины ГАЗ-ММ выпускались до середины 50-х, и оригинальных запчастей, для меньших, в сравнении с переоборудованием, трудозатрат при обычных ремонтах, хватало? Ведь вносить такие изменения в государственный или колхозный грузовик, — совсем не то, что поставить мотор или задний мост от «Волги» на личную «Победу»…

На машинах ГАЗ-АА, и ГАЗ-ММ, устанавливались одинаковые колёса с размером шин 6,50 х 20 дюймов, и с пятиоконными дисками. Читатель, внимательно рассмотрев колёса на фото на заставке к материалу, может согласиться с нами в том, что колёсные диски грузовиков, из-за таких размеров окон, могли оказаться конструктивно прослабленными. Об этом прямо или косвенно, может свидетельствовать и такой факт.

Читатель, внимательно рассмотрев колёса на фото на заставке к материалу, может согласиться с нами в том, что колёсные диски грузовиков, из-за таких размеров окон, могли оказаться конструктивно прослабленными. Об этом прямо или косвенно, может свидетельствовать и такой факт.

Дивизионная, 76-мм. пушка ЗИС-3, всю войну прошедшая на шинах и 5-ти шпилечных передних ступицах от грузовика ГАЗ-АА, имела свои собственные, 2-х оконные колёсные диски. Вот и спрашивается в задаче: а стоило ли изменять технологию производства колёсных дисков фактически от полуторки, при практически одинаковой нагрузке, приходящейся на эти детали? У пушки ЗИС-3, её общий вес, (1200 кг), распределялся на два односкатных колеса. А у гружёной полуторки, общий вес, приходящийся на заднюю ось, (2485 кг.), распределялся на два сдвоенных ската.

В Сети хватает фотосвидетельств того, что лёгкие и ажурные колёсные диски полуторок порой отправлялись на свалку истории. А вместо них использовались 2-х оконные диски от тех же пушек ЗИС-3, или передвижных компрессорных станций типа ПКС-5.

Кстати, если читатель не в курсе, то первые машины ГАЗ-51, до начала 50-х годов, имели 2-х оконные колёсные диски от ЗИС-5, хотя конструкторам, конечно, уже были известны и 6-ти оконные диски от «Студебекеров».

Поистине, по поговорке, «Обжегшись на молоке, дуют на воду».

Какие ещё нужны доказательства того, что «ходовка» полуторок, несмотря на все их боевые и трудовые заслуги перед партией и государством, была «Третий сорт – не брак»?

Полагаем, что объективный читатель согласится с нами: при рассмотрении конструкций даже известных и заслуженных фронтовых машин, надо уметь видеть и все их (если есть), недостатки и просчёты. А не «прикрывать» их пулевыми и осколочными пробоинами в крыльях и кабинах.

Кстати, по некоторым имеющимся у нас сведениям, среди фронтовых шофёров, ездивших на отечественных машинах, бытовало мнение. В критической боевой обстановке больше шансов остаться в живых было у тех, кто ездил на ЗИС-5, а не на «газоне». А на фронтовых-то «перепаханных» дорогах, надёжность ходовой части была никак не менее важной, чем безотказность моторов…

Потому, когда читаешь в сети, в сочинениях иных авторов студенческого возраста о том, что полуторки «были прочными и выносливыми», ничего, кроме грустной улыбки, (вариант – ехидной ухмылки), такие перлы вызывать не могут. Эти люди ничего не понимают в том, о чём взялись рассуждать публично. А в лучшем для них случае – путают внешне похожие горьковскую полуторку и московскую трёхтонку, наделяя первый грузовик заявленными достоинствами второй машины.

Эти люди ничего не понимают в том, о чём взялись рассуждать публично. А в лучшем для них случае – путают внешне похожие горьковскую полуторку и московскую трёхтонку, наделяя первый грузовик заявленными достоинствами второй машины.

Механизмы управления ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ

Рулевые механизмы машин ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ представляли собой пару «червяк и сектор с двумя зубьями». Передаточное отношение рулевого редуктора, 16,6 – типично «легковое».

Такие же отношения имели рулевые редукторы довоенных ГАЗ-М1, и первых «Побед». Справедливости ради нужно заметить, что благодаря своей развесовке, вес, приходящийся на переднюю ось полуторки, был всегда меньше, чем у «Победы».

Так, при собственном весе, на передние колёса сравниваемых машин, приходилось: у грузовика 730 кг, а у легковой машины 740 кг. При полной нагрузке, эти же сравниваемые параметры составляли соответственно 835 и 880 кг. Но на «Победах»-то, уже с 1950 года, редуктор был увеличен до отношения 18,2.

Тормозные системы полуторок, как и у всего отечественного довоенного автотранспорта – с механическим рычажно-тросовым приводом.

В рабочих тормозных системах машин ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ применялись одинаковые для передних и задних колёс размеры колодок и барабанов. Взаимозаменяемость «по кругу» — безусловное благо, но лишь тогда, когда она не противоречит элементарной логике и здравому смыслу.

Всем должно быть очевидным то, что у двухосного грузовика со сдвоенными задними колёсами, задние же тормозные механизмы и должны быть более эффективными. Нагрузка на заднюю ось всегда выше, а задние сдвоенные скаты, по своему общему весу, и суммарной площади контакта с дорогой, всегда в большей степени сопротивляются их остановке.

На послевоенных «газонах», начиная с машин ГАЗ-51, когда появились технологические, производственные и финансовые возможности для «вариаций на тему», задние тормозные механизмы, в сравнении с передними, были значительно усилены. Так, у передних колёс, диаметр тормозных барабанов составлял 355 мм., ширина колодок 60 мм., а диаметр рабочих цилиндров 35 мм. Для задник колёс ГАЗ-51, эти же размеры составляли соответственно 380, 80, и 38 мм. А о чём думали американцы, устанавливая на передних и задних осях своих грузовиков Форд-АА одинаковые барабаны, с диаметром 355 мм, и одинаковые колодки, с шириной 63 мм?

А о чём думали американцы, устанавливая на передних и задних осях своих грузовиков Форд-АА одинаковые барабаны, с диаметром 355 мм, и одинаковые колодки, с шириной 63 мм?

Ленточные барабанные механизмы стояночного торможения у полуторок действовали на задние колёса.

История не оставила нам сведений о том, насколько они были эффективными или безотказными. Однако, с учётом всего сказанного о размерах задних колодок рабочего торможения, вряд ли можно поставить под сомнение то, что «ручник» являлся дополнительным и своеобразным усилителем задних тормозов, как при рабочем, так и при экстренном торможении. В противном случае, не могла не подтверждаться аксиома о том, что тормоза у полуторки оставляли желать лучшего. А потому и шофёры этих машин, возможно, были самыми дисциплинированными и аккуратными на дорогах – жизнь обязывала…

Электрооборудование автомобиля ГАЗ-АА

Шестивольтовое оборудование ГАЗ-АА, с полярностью «плюс на массу» было типичным для того времени. Потребители запитывались от батареи 3СТ-80, ёмкостью 80 а.ч., или генератора ГБФ-4105, с отдачей 13А, и мощностью 80 вт. Так же оставалось и у всех машин ГАЗ-ММ.

Потребители запитывались от батареи 3СТ-80, ёмкостью 80 а.ч., или генератора ГБФ-4105, с отдачей 13А, и мощностью 80 вт. Так же оставалось и у всех машин ГАЗ-ММ.

Для сравнения укажем, что легковая машина ГАЗ-М1, фактически с тем же мотором, сразу получила генератор ГМ-71, с отдачей 18 А и мощностью 100 вт. Казалось бы, всё вполне понятно – у чиновничьей «эмки», на целых четыре потребителя больше: второй звуковой сигнал, второй, задний правый фонарь, плафон освещения салона, и даже «закуриватель», (прикуриватель, по терминологии тех лет).

Но что принципиально мешало дать и полуторкам более мощный генератор и АКБ большей ёмкости, для более надёжных запусков моторов в холода? Ведь грузовики, как известно, относятся к категории средств производства…

Но стартёры инерционного типа, модели МАФ-4006, мощность. 0,9 л.с. на всех довоенных машинах ГАЗ, были всё же одинаковыми.

Как уже упоминалось выше, 4-х цилиндровые довоенные моторы автомобилей ГАЗ, имели три разновидности прерывателей-распределителей зажигания, и разумеется, полностью взаимозаменяемых по установке на двигатели.

На ГАЗ-АА применялся узел ИГЦ-4003, с ламельным, (с помощью контактных шин) распределением импульсов высокого напряжения по свечам. Он имел только ручную дистанционную регулировку опережения зажигания.

Почти такой же внешне прибор ИМ-91, получивший центробежный автомат опережения зажигания, устанавливался на двигателях легковых «эмок»

И наконец, джипы ГАЗ-64 и ГАЗ- 67, получили узлы Р-15 и Р-30, не только с автоматами опережения зажигания, но, и в отличие от «эмок», с легкосъёмными крышками распределителей, и штекерным подсоединением привычных сегодня, «мягких» высоковольтных проводов.

Пусть читателя не удивляют и не озадачивают совершенно бессистемные, не зависящие от реальности, буквенно-цифровые обозначения узлов и аппаратов довоенного автомобильного электрооборудования.. Возможно, по стандартам того времени, в них были зашифрованы не первые буквы функционального назначения изделий, а имена-фамилии конструкторов конкретных изделий. Во всяком случае, вразумительного объяснения такой «околесице», мы, увы, дать не можем…

А что же имели полуторки, хотя бы ГАЗ-ММ послевоенной сборки? А всё тот же «Вариант №1», что и ГАЗ-АА, начала 30-х годов… Суммируя всё вышесказанное о том, что «газоны» на заводе комплектовались по «остаточному принципу», создаётся впечатление того, что они в производственной программе ГАЗ, были, по сути дела, машинами-изгоями. Хотя это, автоматически, можно было отнести и к их шофёрам. А в приоритете были «персоналки» для чиновников, и перспективные модели.

Хотя это, автоматически, можно было отнести и к их шофёрам. А в приоритете были «персоналки» для чиновников, и перспективные модели.

Как понял читатель, на полуторках применялись классические батарейные системы зажигания, хотя в 30-х годах существовали и системы зажигания от магнето — автономных генераторов импульсов высокого напряжения. Отечественной промышленностью выпускались магнето типа СС-4 и СС-6, соответственно, для 4- и 6- цилиндровых моторов. Но ни один из имеющихся в нашем распоряжении источников информации тех лет, не подтверждает того, чтобы магнето применялись и на моторах обычных бортовых полуторок.

Системы головного освещения довоенных горьковских грузовиков были более совершенными, чем у их ровесников – московских трёхтонок. Они уже тогда имели «ближний» и «дальний» свет, (у машин ЗИС – единственный режим), и отдельный переключатель только на освещение, ( у московских машин – общий выключатель на все цепи). У полуторок ближний свет имел мощность ламп в 21 свечу, (21 вт. ), а дальний – 32 свечи. Большего тогда вышеупомянутые «грузовые» генераторы не позволяли.

), а дальний – 32 свечи. Большего тогда вышеупомянутые «грузовые» генераторы не позволяли.

Унифицированный с другими грузовиками, единственный задний круглый фонарь, имел две секции. Секция габаритного света закрывалась привычным красным стеклом, а секция «стоп»-сигнала – жёлтым. Впрочем, по стандартам того времени, и мощность ламп «стоп» сигнала, составляла 15 св.

На схеме электрооборудования читатель может увидеть указатель уровня бензина. Но указатель этот был механическим, соединённым с поплавком в баке., располагавшемся за «торпедо» Просто расположение шкалы указателя было выбрано с учётом окна для неё в общей комбинации приборов. Эта комбинация включала в себя так же амперметр и катушечный спидометр. Катушка спидометра, с нанесёнными цифрами величины скорости поворачивалась относительно неподвижной риски на стекле прибора.

Кабина и кузов ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ

Закрытая от ветра, снега и дождя, 2-х местная кабина ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ, никаких особых удобств шофёрам не предоставляла. Разве что, приподняв лобовое стекло на шарнирах, можно было устроить «поддув» снизу, против запотевания от дыхания сидящих людей. Но зимой и это был не выход…

Разве что, приподняв лобовое стекло на шарнирах, можно было устроить «поддув» снизу, против запотевания от дыхания сидящих людей. Но зимой и это был не выход…

Оформление места шофёра, у полуторки, и легкового ГАЗ-А, практически не отличалось. В ту эпоху, когда «персоналки», в отличие от грузовиков, никаких иных опций шофёрам не предлагали, не было резона создавать и иные приборные панели. Органы управления – стандартно расположенные педали и рычаг КПП, рычажки опережения зажигания и крана подачи топлива, ключ зажигания, ручной переключатель света да ножная кнопка стартёра. А включатель единственного левого стеклоочистителя с вакуумным приводом, располагался на корпусе этого прибора..

Кузов- типовая грузовая платформа, у довоенных машин с тремя откидными бортами.

«Каким ты был, таким остался…» — эти слова песни из фильма «Кубанские казаки», (1952 год), с полным правом можно отнести и к довоенному «газону», продолжавшему выпускаться, как уже было сказано, и после Победы. В отличие от послевоенных трёхтонок УралЗИС, полуторки ульяновской сборки, не получили ни сменных вкладышей коленчатого вала, ни более лёгкого рулевого управления, ни гидропривода тормозов, ни новых приборов…

В отличие от послевоенных трёхтонок УралЗИС, полуторки ульяновской сборки, не получили ни сменных вкладышей коленчатого вала, ни более лёгкого рулевого управления, ни гидропривода тормозов, ни новых приборов…

Впрочем, всё это уже за рамками изначально заявленной темы.

Автор Андрей Кузнецов, механик музея ретро-техники ГУП «Мосгортранс»

Как работают газотурбинные электростанции

Управление Управление ископаемой энергией и выбросами углерода

Изображение

Турбины внутреннего сгорания (газовые), устанавливаемые на многих современных электростанциях, работающих на природном газе, представляют собой сложные машины, но в основном состоят из трех основных секций:

- нагнетает его и подает в камеру сгорания со скоростью сотни миль в час.

- Система сгорания , обычно состоящая из кольца топливных форсунок, которые впрыскивают постоянный поток топлива в камеры сгорания, где оно смешивается с воздухом. Смесь сгорает при температуре более 2000 градусов по Фаренгейту. В результате сгорания образуется высокотемпературный поток газа под высоким давлением, который входит и расширяется через секцию турбины.

- Турбина представляет собой сложную систему чередующихся стационарных и вращающихся лопастей с аэродинамическим профилем. Когда горячий дымовой газ расширяется через турбину, он вращает вращающиеся лопасти. Вращающиеся лопасти выполняют двойную функцию: они приводят в действие компрессор, чтобы накачать больше сжатого воздуха в секцию сгорания, и вращают генератор для производства электроэнергии.

Наземные газовые турбины бывают двух типов: (1) двигатели с тяжелой рамой и (2) авиационные двигатели. Двигатели с тяжелой рамой характеризуются более низким коэффициентом давления (обычно ниже 20) и, как правило, имеют большие физические размеры. Степень сжатия – это отношение давления нагнетания компрессора к давлению воздуха на входе. Авиационные двигатели произошли от реактивных двигателей, как следует из названия, и работают при очень высокой степени сжатия (обычно более 30). Авиационные двигатели, как правило, очень компактны и полезны там, где требуется меньшая выходная мощность. Поскольку турбины с большой рамой имеют более высокую выходную мощность, они могут производить большее количество выбросов и должны быть спроектированы для достижения низкого уровня выбросов загрязняющих веществ, таких как NOx.

Степень сжатия – это отношение давления нагнетания компрессора к давлению воздуха на входе. Авиационные двигатели произошли от реактивных двигателей, как следует из названия, и работают при очень высокой степени сжатия (обычно более 30). Авиационные двигатели, как правило, очень компактны и полезны там, где требуется меньшая выходная мощность. Поскольку турбины с большой рамой имеют более высокую выходную мощность, они могут производить большее количество выбросов и должны быть спроектированы для достижения низкого уровня выбросов загрязняющих веществ, таких как NOx.

Одним из ключевых факторов эффективности отношения топлива к мощности турбины является температура, при которой она работает. Более высокие температуры обычно означают более высокую эффективность, что, в свою очередь, может привести к более экономичной работе. Газ, протекающий через турбину типичной электростанции, может иметь температуру до 2300 градусов по Фаренгейту, но некоторые из критических металлов в турбине могут выдерживать температуры только до 1500–1700 градусов по Фаренгейту. Следовательно, воздух из компрессора может использоваться для охлаждения. ключевые компоненты турбины, снижая предельную тепловую эффективность.

Следовательно, воздух из компрессора может использоваться для охлаждения. ключевые компоненты турбины, снижая предельную тепловую эффективность.

Одним из главных достижений программы Министерства энергетики США по созданию усовершенствованных турбин стало преодоление прежних ограничений по температуре турбины за счет сочетания инновационных технологий охлаждения и передовых материалов. Усовершенствованные турбины, появившиеся в результате исследовательской программы Департамента, смогли повысить температуру на входе в турбину до 2600 градусов по Фаренгейту, что почти на 300 градусов выше, чем в предыдущих турбинах, и достичь эффективности до 60 процентов.

Другим способом повышения эффективности является установка рекуператора или парогенератора-утилизатора (HRSG) для извлечения энергии из выхлопных газов турбины. Рекуператор улавливает отработанное тепло в выхлопной системе турбины для предварительного нагрева нагнетаемого компрессором воздуха перед его подачей в камеру сгорания. Котел-утилизатор вырабатывает пар, улавливая тепло выхлопных газов турбины. Эти котлы также известны как парогенераторы-утилизаторы. Пар высокого давления из этих котлов можно использовать для выработки дополнительной электроэнергии с помощью паровых турбин, конфигурация которых называется комбинированным циклом.

Котел-утилизатор вырабатывает пар, улавливая тепло выхлопных газов турбины. Эти котлы также известны как парогенераторы-утилизаторы. Пар высокого давления из этих котлов можно использовать для выработки дополнительной электроэнергии с помощью паровых турбин, конфигурация которых называется комбинированным циклом.

Газовая турбина простого цикла может достигать эффективности преобразования энергии в диапазоне от 20 до 35 процентов. Благодаря более высоким температурам, достигнутым в программе турбин Министерства энергетики, будущие электростанции с комбинированным циклом, работающие на водороде и сингазе, вероятно, достигнут эффективности 60 процентов или более. Когда отработанное тепло улавливается из этих систем для отопления или промышленных целей, общая эффективность энергетического цикла может достигать 80 процентов.

Кислородно-топливные турбины | Системы чистой энергии

Свяжитесь с нами

Системы чистой энергии

3035 Prospect Park Dr,

Suite 120,

Ранчо Кордова, Калифорния, 95670-60071

3 90 Свяжитесь с нами

«Внедрение технологии, которая делает «Энергию без загрязнения» реальностью».

ТОПЛИВНО-КИСЛОРОДНЫЕ ТУРБИНЫ

Газогенераторы Clean Energy Systems способны производить приводные газы в широком диапазоне давлений и температур. Следовательно, они могут обеспечивать газы, соответствующие условиям на входе в паровые турбины или турбины внутреннего сгорания. Модифицируя традиционные газовые турбины для работы на пару/CO2, а не на воздушном газе, CES меняет парадигму в энергетической отрасли.

Поскольку приводной газ из газогенератора выходит при оптимальном давлении и температуре, кислородно-топливные турбины CES (OFT) не нуждаются в воздушных компрессорах или камерах сгорания, которые являются важными компонентами обычных турбин. Благодаря удалению этих компонентов технология CES снижает паразитную нагрузку и позволяет извлекать примерно в три раза больше энергии из секции турбины; по существу превращая обычную турбину в кислородно-топливную детандерную турбину.

При проектировании OFT-J79и OFT-900, CES сосредоточилась на перепрофилировании существующих турбин, основанных на проверенной технологии десятилетней давности, то есть производной от авиации GE J79 и промышленной Westinghouse W-251 (Siemens SGT-900). Всегда стремясь раздвинуть границы, CES планирует и дальше использовать преимущества OFT, основывая будущие разработки на более прогрессивных, текущих технологиях. Кроме того, вместо того, чтобы основывать будущие проекты на существующих турбинах, мы намерены работать с нашими партнерами OEM по турбинам для разработки расширителей на основе возможностей газогенераторов CES. С паром, генерируемым при давлении, легко превышающем 2000 фунтов на квадратный дюйм, и температуре, достигающей 3200 F, можно ожидать скачков в эффективности детандера турбины.

Всегда стремясь раздвинуть границы, CES планирует и дальше использовать преимущества OFT, основывая будущие разработки на более прогрессивных, текущих технологиях. Кроме того, вместо того, чтобы основывать будущие проекты на существующих турбинах, мы намерены работать с нашими партнерами OEM по турбинам для разработки расширителей на основе возможностей газогенераторов CES. С паром, генерируемым при давлении, легко превышающем 2000 фунтов на квадратный дюйм, и температуре, достигающей 3200 F, можно ожидать скачков в эффективности детандера турбины.

CES OFT-J79

В сотрудничестве с LM Alternatives, калифорнийским специалистом по авиационному оборудованию и разработчиком генераторных установок, компания Clean Energy Systems воплотила в жизнь концепцию простой, эффективной и доступной детандерной турбины. Перепрофилировав надежную рабочую лошадку, которая десятилетиями использовалась в сверхзвуковых реактивных самолетах, таких как F-4 Phantom, CES использовала мощность газогенератора, увеличив давление пара/CO2 с примерно 170 фунтов на кв. дюйм до 30 фунтов на кв. 45 МВт электроэнергии.

дюйм до 30 фунтов на кв. 45 МВт электроэнергии.

Applications

- Пиковые электростанции

- Простые ноль-выбросы электростанции (Zepps)

- CO2 EOR Recycle.

Особенности

- Капитальные затраты на 50 % ниже, чем у аналогичных агрегатов

- Выходная мощность в три раза выше, чем у обычных газовых турбин аналогичного размера

- Fast Start – Полная нагрузка менее чем за 3 минуты

- Выходные данные не влияют при температуре окружающей среды

- C Apable из 100% CO2 захвата

. разработала OFT-900, чтобы в полной мере использовать возможности газогенератора CES. В сотрудничестве с Siemens Energy и Florida Turbine Technologies (FTT) и при поддержке Министерства энергетики CES модернизировала SGT-9 Siemens.00 (бывший Westinghouse W-251) для кислородно-топливного сжигания, создавая OFT 900.

Система CES повышает эффективность цикла при одновременном удалении различных загрязняющих веществ, включая оксиды азота (NOx).

Размер, эффективность и высокая доступность OFT-900 делают его идеальным центральным элементом для крупных электростанций с нулевым уровнем выбросов, работающих на кислородно-топливном цикле.

Размер, эффективность и высокая доступность OFT-900 делают его идеальным центральным элементом для крупных электростанций с нулевым уровнем выбросов, работающих на кислородно-топливном цикле.CES модернизировала Siemens SGT-900 для достижения почти идеального сгорания кислородно-топливного топлива за счет исключения 19-ступенчатого компрессора, добавления системы балансировки тяги и замены традиционных корпусов камеры сгорания кислородными камерами сгорания CES с повторным нагревателем с чистым горением. Изменения позволяют извлекать примерно 150 МВт из этой конструкции газовой турбины мощностью 43 МВт.

Siemens Energy взяла на себя разработку OFT-900 для его коммерческого использования, и в портфеле OEM он будет известен как SXT-150. Дополнительную информацию см. на сайте www.energy.siemens.com.

- Капитальные затраты на 50 % ниже, чем у аналогичных агрегатов

Стандартные размеры:

OFT-900: Д50′ x Ш19′ x В35′ в рабочем корпусе

Технические характеристики

НАШ

ПРОДУКТЫ

Безопасное и надежное питание, не наносящее вреда окружающей среде: это было нашей миссией с самого начала.

Размер, эффективность и высокая доступность OFT-900 делают его идеальным центральным элементом для крупных электростанций с нулевым уровнем выбросов, работающих на кислородно-топливном цикле.

Размер, эффективность и высокая доступность OFT-900 делают его идеальным центральным элементом для крупных электростанций с нулевым уровнем выбросов, работающих на кислородно-топливном цикле.

Добавить комментарий